Hablamos de nihilismo en negativo, cuando una cultura es incapaz de reconocer esos límites, o sentir indiferencia, o tener una incapacidad manifiesta para establecer escalas de medidas de valores.

Fernando Broncano, muro de Faceboock 05/10/2023

Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

Uno de los grandes enigmas científicos es cómo los lactantes consiguen ordenar la inmensa variedad de impresiones sensoriales y orientarse en su entorno físico y social. Pero la verdad no es que vengamos al mundo sin preparación alguna. Los seres humanos, y presumiblemente la mayoría de los vertebrados, nacen con una serie de preferencias innatas. Por ejemplo, respondemos positivamente a la percepción visual de las caras y la simetría. Reaccionamos inmediatamente a algunas emociones. Las secuencias sonoras que ya podíamos escuchar en el vientre materno tienen un alto copia prensa valor de reconocimiento. Pero, en muchos aspectos, los humanos tenemos que aprender a relacionarnos con el entorno.

El mundo de un lactante debe de ser tremendamente confuso, aun dejando a un lado las dificultades de la adquisición del lenguaje y la propia coordinación corporal. Los sonidos se superponen.

Entonces, ¿cómo aprenden los lactantes a ordenar y comprender su entorno? Antes de poder comparar diferentes objetos, primero hay que separar un objeto del fondo y reconocerlo como objeto independiente. Esta es una tarea compleja.

... hay movimientos y movimientos. Una serie de cosas pertenecientes al grupo de los seres animados o al de los robots tienen una dinámica propia aparentemente imprevisible. Aparecen en el campo visual, hacen algo y desaparecen. La dinámica de estos seres animados también se ve influida por el comportamiento de los lactantes. Cuando estos lloran, ellos reaccionan. Otros no reaccionan.

En consecuencia, podemos suponer que los lactantes clasifican y segmentan esta diversidad para orientarse. Los lactantes y los niños reciben muchos estímulos importantes de sus madres. Hay cosas bienvenidas, neutras y no bienvenidas. Los objetos también pueden dividirse en grupos en función de similitudes que pueden distinguirse unas de otras. El grupo de cosas fluidas se comporta de forma diferente al grupo de cosas duras. Lo que pertenece al grupo de los seres vivos se comporta de forma diferente a lo que pertenece al grupo de los robots. Las cosas blandas producen ruidos diferentes a los de las cosas duras cuando caen. Estas clasificaciones permiten la orientación. Los procesos temporales también se pueden segmentar. Tienen un principio y un final, constituyen pequeñas unidades. Una cosa que se lanza al aire, primero vuela hacia arriba y luego hacia abajo hasta que toca el suelo. Entonces se queda quieta y se mantiene en su sitio. Hay leña amontonada, alguien se arrodilla frente a ella hasta que empieza a arder y calentar y se ven llamas. Un ruido detrás de la puerta anuncia que está a punto de abrirse y alguien aparecerá. La segmentación de los procesos temporales nos permite reconocer lo que está sucediendo. El ruido en la puerta nos hace suponer que hay una persona frente a la puerta, y eso se relaciona con su llegada. Los montones de leña van unidos al fuego y al calor. Separamos pequeños episodios de las numerosas acciones y acontecimientos que se solapan y observamos que, en su mayoría, suceden juntos. Y con la coincidencia temporal se pueden hacer predicciones sobre lo que ocurrirá cuando se perciba uno de los elementos. El ruido del microondas anuncia comida. La acumulación de leña en el hueco de la chimenea indica que pronto hará calor. Alguien viene. El mundo se vuelve más previsible. Los procesos temporales también atraen la atención. Como demuestran los estudios con polluelos, estos reconocen objetos que se mueven, pero no objetos estáticos. Cabe suponer que, también para los humanos, los objetos solo son reconocibles porque se presentan en cadenas temporales y, por ende, se pueden separar del fondo.

La formación de unidades cerradas es un principio fundamental con el que el ser humano y muchos otros animales entienden y ordenan su entorno. La segmentación y la agrupación en pequeñas unidades temporales hacen que las experiencias sean recordables, manejables y utilizables de muchas maneras. Las unidades temporales que se forman de este modo se sitúan en un espectro que va de lo general a lo particular. Algunas ideas tienen el estatus de un conocimiento general que se caracteriza por un siempre-si-entonces. Las cosas se caen. Cuando hace frío, el agua se hiela. Estas conexiones de procesos coherentes operan en gran medida con independencia de la propia experiencia. Quienes han aprendido a reconocer estas conexiones pueden confiar en ellas y esperarlas automáticamente. Solo cuando ocurre otra cosa, reaccionan con sorpresa y cobran conciencia de lo que esperaban. Los bebés ríen, por ejemplo, cuando un globo no cae al suelo como copia prensa esperaban, sino que se eleva. Otras unidades temporales, en cambio, están vinculadas específicamente a un acontecimiento único. Ayer, el abeto del jardín se cayó. La noticia de mi novia me produjo una gran excitación. Estos acontecimientos únicos son experiencias en el verdadero sentido de la palabra, ya que se basan en una observación concreta en un momento determinado, o, en el caso de los acontecimientos sociales, en una coexperiencia.

Fritz Breithaupt, El cerebro narrativo. El pensamiento en episodios: del caos al orden, fronterad.com 05/10(2023

Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte.

El crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión de la belleza. La forma más elevada de la crítica, y también la más rastrera, es una modalidad de autobiografía.

Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza.

Son los elegidos, y en su caso las cosas hermosas sólo significan belleza.

No existen libros morales o inmorales.

Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo.

La aversión del siglo por el realismo es la rabia de Calibán al verse la cara en el espejo.

La aversión del siglo por el romanticismo es la rabia de Calibán al no verse la cara en un espejo.

La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar.

El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo.

Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo.

Pensamiento y lenguaje son, para el artista, instrumentos de su arte.

El vicio y la virtud son materiales del artista. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el modelo es el talento del actor.

Todo arte es a la vez superficie y símbolo.

Quienes van más alla de la superficie, se exponen a las consecuencias.

Quienes penetran en el símbolo se exponen a las consecuencias.

Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no la vida.

La diversidad de opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, compleja y que está viva. Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo.

A un hombre le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla infinitamente.

Todo arte es completamente inútil.

Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray (Prefacio)

Desde la plataforma de filósofos asesores, compuesta por algunos filósofos que nos dedicamos al asesoramiento filosófico, queremos dar a conocer esta práctica filosófica que tiene como objetivo indagar sobre el autoconocimiento y promover el cuidado de uno mismo.

Hemos pensado que la mejor manera de explicarlo es transcribir algunas secuencias de nuestras consultas a través de un relato. Aquí tenéis el primero escrito por Yolanda de Zuloaga:

Experiencias de asesoramiento #1: “Evitación del rechazo”.ESCRITO POR YOLANDA DE ZULOAGA

Todos queremos que nos acepten y que nos acojan, en realidad, queremos pertenecer al grupo, es una de las necesidades básicas de los seres humanos. Muchas veces este sentido de pertenencia se ve sesgado por nuestras creencias limitadas que nos impiden permanecer, sin interrupción, en ese sentimiento de pertenencia. En las sesiones de asesoramiento filosófico nos ocupamos de hacer las preguntas precisas para que el consultante pueda ver con claridad qué creencias le impiden alcanzar estados de plenitud, en este fragmento de diálogo María y yo debatimos que grado de verdad tiene una afirmación como: destacar y ser diferente impide estar conectado con los demás y nos aísla…

María llevaba unos meses asistiendo a sesiones semanales e investigamos algunos patrones, en esta ocasión, el patrón de evitación del rechazo que se sostiene porque esta creencia esta operativa. Quiero compartirte el diálogo para que puedas ver cómo surgen las comprensiones a partir de las preguntas y las respuestas.

Asesor: Cuéntame María

Consultante: Últimamente me estoy sintiendo triste y cansada. Creo que lo que me pasa es que me cuesta ser auténtica en el sentido de ser fuerte y determinada. Yo sé que soy especial y que tengo algo que expresar muy genuino, particularmente, cuando estoy en pleno proceso creativo. Cuando estoy pintando retratos, tengo muy claro lo que quiero, pero me da miedo ser yo misma por mi carácter fuerte y, a veces violento, como mi padre. En mi infancia, sufrí aislamiento por ser diferente: en mi familia, no entendían mis sentimientos. Me sentía aislada, porque no me prestaban atención.

A: Dices que te cuesta ser auténtica en el sentido de ser tú misma. ¿Te ocurre en otras circunstancias, con los amigos o en el trabajo?

C: En realidad, ahora que lo dices, sí, me pasa cuando estoy en discusiones con mis amigos más íntimos, y en el trabajo. No quiero ser diferente a los demás, por miedo a que me rechacen.

A: ¿Qué te dices a ti misma cuando sientes miedo a sufrir aislamiento?

C: Me digo cosas como “no rechaces esta propuesta de trabajo, aunque económicamente sea insuficiente, porque no te volverán a llamar nunca más”. En ocasiones, con amigos, tengo un diálogo interior, como p. ej., “ya diré mi opinión al final, no quiero parecer altiva e impositiva, sino me rechazarán”. Con personas que no conozco, pienso “si me amoldo a ellos, no seré el elemento diferente. Mejor presentarte con perfil bajo, así no me sentiré tan diferente y me integraré mejor en el grupo.”

A: Me decías que, en tu familia, de pequeña, no entendían tus sentimientos y no te prestaban atención. ¿Hoy sigues sintiendo lo mismo?, ¿Crees que los demás no te ven tal como eres?

C: Claro, estoy haciendo pinturas, retratos y obras superúnicas. Me da mucha pena que se queden en el estudio y no las pueda mostrar públicamente.Yo siempre he creído que el hecho de destacar y ser diferente me impide estar conectado con los demás, me aísla…

A: Si te entiendo bien, dices que ser uno mismo aísla de los demás y sin embargo, todos necesitamos que nos vean y sentirnos conectados con los demás. ¿Son tus amigos creativos como tú? ¿tienen también algo especial?

C: Sí, claro me rodeo de personas que son auténticas y creativas.

A: ¿Podemos decir que todos somos diferentes y que tenemos en común que somos únicos e irrepetibles y a la vez todos necesitamos que nos vean en nuestra individualidad?

C: Si, es posible… se hace un silencio… Nunca lo había pensado así. Parece una paradoja, pero eso nos hace ser iguales, es algo común a todos…

A: ¿Entonces somos víctimas de rechazo debido a nuestras diferencias?

C: En cierta forma, no somos víctimas ya que todos pertenecemos a un mismo grupo, como si todos estuviéramos conectados a esa humanidad diversa. En este sentido, no somos víctimas.

A: ¿Podrías formular en una sola frase y en tus propias palabras eso que acabas de decirme?

C: Sí… Creo que estamos todos conectados por nuestra necesidad de ser vistos y valorados en nuestra diferencia. En realidad, nuestra diferencia es lo que nos conecta. Ser diferentes no nos aísla

Seguimos conversando sobre el tema y nos fijamos en como se sentía físicamente después de esta comprensión. Me explicó que se sentía muy descansada como si hubiera soltado un peso. Reconoció una tensión que le acompañaba siempre que esta creencia limitante estaba activa.

Si tienes algún comentario o duda puedes escribirnos a filósofosasesores@gmail.com.

Si quieres saber si puede interesarte una consulta de asesoramiento filosófico, podemos recomendarte un asesor o asesora para que puedas probarlo.

Como bien ha explicado Clara Serra, la insistencia en el “consentimiento afirmativo” de un sector del feminismo, feudatario del feminismo estadounidense más reaccionario, conduce a una peligrosa deriva en la que punitivismo y puritanismo se dan la mano, y ello a partir de un doble presupuesto: el de que no hay ningún posible intercambio físico entre hombre y mujer desprovisto de carga sexual y el de que la sexualidad masculina implica siempre agresión o violencia.

El primer presupuesto lleva a una paradójica sexualización de todas y cada una de las partes del cuerpo femenino, en una concepción muy parecida a la del catolicismo más carpetovetónico o a la del islam más represor: como quiera que toda relación entre hombre y mujer es de orden sexual, conviene esquivar todos los contactos, incluso los simbólicos, incluso los visuales. Si el hombre solo puede acercarse a la mujer con intenciones “libidinosas”, hay que evitar todas esas ocasiones en las que el consentimiento no es seguro o es incluso imposible: el saludo protocolario, desde luego, con los labios o con la mano, pero también los cuidados médicos intergenéricos, los bailes de salón y las playas mixtas. En cuanto al segundo presupuesto, sus consecuencias son evidentes; allí donde la mujer es solo sexo y la sexualidad masculina es siempre agresiva, la mujer tendrá que ser protegida por la policía; y todo acercamiento no consentido —y todos lo serán— penado por la ley.

No todos los besos tienen que ver con la sexualidad y no todos los besos, por tanto, atañen al “consentimiento sexual”. ¿Por qué consentir a un saludo? Por buena educación. ¿Pero por qué tenemos que saludarnos con dos besos? ¿Y por qué no? ¿Sería menos sospechoso tocarse las manos? ¿Mejor saludarse desde lejos con un signo o un simple “hola”? Los notarios dan a todo el mundo la mano y yo beso a todos mis amigos, y estoy tan acostumbrado a hacerlo que me ha ocurrido besar también al pediatra de mis hijos y al camarero de un restaurante.

El peligro es el de que ese beso ignominioso se convierta en patrón único de todos los besos del mundo. Queremos seguir besando y siendo besados. Porque ocurre, como decíamos, que la sensatez feminista —es decir, humana— reconoce que los besos no son siempre sexuales o sexistas; y que, si no lo son, no tienen por qué ser siempre expresamente “consentidos”. Hablábamos del saludo, pero Ángela Rodríguez se refiere también a la aceptación a regañadientes, cuando eres pequeña, del beso de ese “hermano raro del amigo de tu padre”. Raros o no raros, a los niños no les gusta besar a los viejos, pero besan con cariño resignado a sus abuelos y se dejan besar, sin consentimiento y con placer, por sus padres, que asaltan en un descuido la cuna de sus bebés dormidos. La infancia es vulnerabilidad y no-consentimiento: el niño recibe un nombre sin consentimiento, es vestido y alimentado sin previo consentimiento y llevado sin consentimiento a la escuela hasta los 16 años.

Yo diría que un beso sexista y no consentido, por muy infame que nos parezca, no debería ser penado con la cárcel, pero diría además que ese beso repugnante no puede hacernos olvidar que hay besos no consentidos que, además de no ser sexistas o sexuales (salvo porque el sexismo y la sexualidad pueden colarse en todas partes, como los abusos de menores se cuelan en las casas), garantizan continuidades antropológicas necesarias para la supervivencia social y la libertad sexual. Hay besos simbólicos, besos protocolarios, besos reparadores, besos consoladores, besos de júbilo, besos de perdón, y hasta besos póstumos sobre la mejilla amada de un muerto que no se puede defender. Un machista desbocado y una feminista trentina pueden ensuciar casi todos estos besos. Pero lo cierto es que los necesitamos todos, e incluso inventar otros nuevos. No olvidemos, por lo demás, que uno de los grandes logros históricos del feminismo, como siempre insistía Carmen Martín Gaite, han sido la amistad intelectual y la naturalidad social entre hombres y mujeres. Sería muy triste que, en nombre de un feminismo neocon, acabemos generando un mundo invivible, sin contactos físicos o con contactos físicos solo programados, en el que todas las mujeres, en lugar de libres, se sientan amenazadas, y todos los hombres, en lugar de feministas, se sientan amenazadores.

Santiago Alba Rico, ¿A quién podemos besar?, El País 02/10/2023

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura y en El Periódico de España.

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura y en El Periódico de España.Ya saben que los políticos de VOX andan empeñados en implantar el llamado «pin parental» en la educación de niños y adolescentes. Dado el poder que han adquirido como sostén de los gobiernos del PP la propuesta ha pasado, en algunas comunidades, de extravagancia más o menos inaceptable a «iniciativa política a considerar».

El pin o veto parental exigido por VOX consiste en conceder a las familias la prerrogativa de aceptar o rechazar los contenidos educativos en los que se educa a sus hijos; más concretamente aquellos que, por su temática afectivo-sexual o su carácter ideológico (sic), no concuerdan con sus creencias morales y religiosas (las de los padres, claro, no las de los hijos, que se conciben aquí como simples émulos de sus progenitores).

El primer problema que presenta la propuesta es el de los contenidos sujetos a veto. Empecemos por los referidos al ámbito afectivo-sexual. Aquí se encontrarían los contenidos biológicos y relativos al conocimiento del cuerpo y los contenidos culturales y morales, que son los más relevantes para prevenir conductas indeseadas (violencia de género, abusos sexuales, homofobia, etc.). ¿Cuáles quedarían sujetos al veto parental según VOX? ¿La educación científica sobre afectos y sexualidad o la educación moral acerca de los valores (respeto, igualdad, libertad, etc.) que han de presidir la experiencia sexual y las relaciones humanas? Por otra parte, en el caso de vetar estos contenidos en el colegio o instituto, ¿quiénes y cómo se encargarían de educar a chicos y chicas en estos asuntos? ¿La familia, los amigos, las redes sociales, la jungla de Internet…?

Vayamos ahora a la cuestión de lo «ideológico» (viejo concepto marxista, por cierto, ya naturalizado en el lenguaje). Un contenido ideológico es, en el uso común, aquel que transmite de forma acrítica o dogmática una idea o mensaje de cariz político o moral al alumnado. Ahora bien, ¿es frecuente este tipo de contenidos en la escuela? Solo en algunas materias, como en Religión, que además es optativa. En otras, como Educación en Valores Cívicos y Éticos, dado que los contenidos se transmiten desde una perspectiva ética y crítica (y de mano de profesores de filosofía), difícilmente pueden calificarse de ideológicos (ya saben que en filosofía se discute todo, también los valores cívicos).

Sí es cierto que hay asignaturas no optativas en las que los contenidos relativos a valores se transmiten de forma transversal y más acrítica, pero los valores que se transmiten allí (igualdad de género, respeto por la diversidad, rechazo de la discriminación y la violencia, cuidado de la naturaleza, equidad, cooperación, etc.) no son otros que los que rigen nuestra convivencia, es decir, aquellos que requiere una sociedad para serlo y que son siempre, y en cualquier cultura, transmitidos a través de la educación.

Otro asunto espinoso es el de la supuesta legitimidad que asiste a las familias para vetar los contenidos escolares. En principio, dicho veto es contrario tanto a la ley como a la razón común. Es contrario a la ley en cuanto esta establece que la determinación de los contenidos curriculares sea competencia exclusiva de las autoridades educativas (bajo la supervisión de organismos, como los consejos escolares, en los que ya están representadas las familias). Y es opuesta a la razón en cuanto esta dictamina que la educación de las personas, en cualquiera de sus aspectos, sea mancomunada, de manera que la formación que corresponde a padres y madres – y que es fundamental para sus hijos – se vea complementada con la que proporciona la escuela, igualmente imprescindible para asegurar una completa socialización de niños y jóvenes.

En cualquiera de los casos, y dado que lo que debe primar siempre es el interés del menor, lo que debería reclamar VOX, y cualquier otro partido, para evitar adoctrinamientos o un exceso de contenidos ideológicos (tanto en la escuela como fuera de ella), es que se eduque a niños y niñas para evaluar críticamente todo lo que se les enseña, así como a desarrollar su propio juicio y escala de valores. Al fin y al cabo los niños son, ante todo, personas, por lo que han de ser educadas para ejercer como tales, esto es, como seres libres y racionales capaces de pensar y decidir por sí mismos el rumbo y los principios que han de orientar su vida.

No hace falta, así, ningún pin parental; lo que hace falta es procurar que los estudiantes desarrollen, lo antes posible, su propio criterio personal, esto es: su capacidad para evaluar crítica y racionalmente toda la inmisericorde cantidad de mensajes (morales, políticos, religiosos, publicitarios…) que reciben, desde su más tierna infancia, a través de todos los medios, incluyendo entre ellos a las familias y a las instituciones educativas.

Estamos dejando que otros tomen las decisiones por nosotros, decisiones que van a afectar de forma importante a nuestro futuro. Estamos dejando que la tecnología se haga autónoma, convencidos de que es imposible su control y regulación. El imperativo tecnológico, según el cual lo que puede hacerse se hará, se ha convertido en un dogma que pocos recusan. El resultado es una amenaza para la libertad. Sin embargo, la tecnología puede controlarse y regularse. Lo hemos venido haciendo hasta ahora, de forma más o menos exitosa, porque, obviamente, no es algo fácil. No solo lo dificulta la complejidad y opacidad creciente de los sistemas técnicos, con un número de intervinientes que no siempre pueden determinarse, sino que también hay fuerzas poderosas que se oponen a ese control, incluida la voluntad de los propietarios y directivos de las grandes empresas tecnológicas. Los intentos todavía incipientes de control de la IA están siendo una buena prueba de esas dificultades. Pero no debemos cejar en el empeño, si es que nos preocupa la calidad de la democracia. La dejadez o la desesperanza con la que muchos se toman este asunto está contribuyendo a que no estemos aún adecuadamente preparados para gestionar el desarrollo de tecnologías tan transformadoras como la IA y las biotecnologías. Cuando ni siquiera se cree que eso sea factible, difícilmente se verá como una demanda social.

Sin embargo, para afrontar esta tarea con alguna solvencia es necesario empezar por comprender los aspectos fundamentales de la tecnología actual y por establecer debates públicos sobre sus fines, sobre su diseño y sobre su uso. Es necesario conocer igualmente el esfuerzo cultural que todo esto supone, y cuáles son los beneficios a alcanzar, pero también los riesgos y los posibles perjuicios. Y, por supuesto, es necesario estar informados de cuáles son los intereses comerciales que puede haber detrás de algunos discursos tecnológicos. Aquí tampoco son pequeñas las dificultades. Ya en los años 30 del siglo pasado hizo notar Ortega en La rebelión de las masas que el desarrollo tecnológico hipertrofiado propicia la obnubilación y el desinterés por las propias condiciones culturales que lo hacen posible. Esta obnubilación se agrava debido al efecto más preocupante que tiene en nosotros, según Ortega, dicha hipertrofia de la técnica: la crisis de los deseos. No saber qué desear, no saber qué fines elegir. En sus reflexiones sobre la tecnología esboza un camino que sigue siendo útil: ni tecnofilia ni tecnofobia, sino conocimiento y atención a los fines.

Ahora bien, cuanto más se desarrolla la tecnología, más impredecible se vuelve el futuro y más esfuerzo y rigor se requiere, por tanto, para cualquier intento de predicción. Por eso no habría que tomar como verdades indiscutibles los discursos apocalípticos que empiezan a proliferar en relación con el futuro de la tecnología y a los que tan dados son los transhumanistas. A veces, como señaló de forma certera en junio de 2023 un editorial de la revista Nature, esos discursos lo que hacen es ocultar los verdaderos problemas que plantea el desarrollo de las tecnologías más disruptivas. En dicho editorial, que debería haber sido más difundido por los medios de comunicación, se nos decía: “Muchos investigadores en IA y expertos en ética con los que ha hablado Nature se sienten frustrados por el discurso catastrofista que domina los debates sobre la IA. Es problemático al menos en dos sentidos. En primer lugar, el fantasma de la IA como máquina todopoderosa alimenta la competencia entre naciones para desarrollar la IA de modo que puedan beneficiarse de ella y controlarla. Esto favorece a las empresas tecnológicas: fomenta la inversión y debilita los argumentos a favor de regular la industria. […] En segundo lugar, permite que un grupo homogéneo de ejecutivos de empresas y tecnólogos domine la conversación sobre los riesgos y la regulación de la IA, mientras que otras comunidades quedan al margen”.

La tarea educativa, tanto a través de la divulgación científica, como en los centros de enseñanza, es aquí fundamental. Precisamente por ello, sería un error retirar las tecnologías de la enseñanza, como algunos proponen. Lo que sería aconsejable, por el contrario, es proporcionar a los alumnos una buena información acerca de lo que la tecnología es y el modo en que transforma a los seres humanos y conforma la realidad en la que nos movemos, entrelazando así, como hace Pirsig en su novela, la tecnología con la cuestión de los valores y los fines. Esto haría que los alumnos cobraran mayor consciencia del enorme poder adquirido con la tecnología actual y del consiguiente grado de responsabilidad que debe asumirse en su desarrollo y uso. Se intentó con la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero no se diseñó de forma correcta, y fue un fracaso.

Para ello, una condición previa sería que en las facultades de humanidades y de filosofía se diera una formación que proporcionara a los futuros profesores de bachillerato conocimientos adecuados sobre la tecnología, y que, simultáneamente, en las facultades tecnológicas se diera a los ingenieros una formación suficiente en los problemas éticos, políticos y sociales que presenta la tecnología, de modo que conocieran bien, por ejemplo, las necesidades y los derechos de los usuarios. Pero esto, por lo general, no es lo que sucede. En su lugar, en las humanidades se toman con frecuencia como dogmas oraculares las disquisiciones de algunos autores que no tuvieron conocimientos profundos sobre la tecnología de su tiempo o no vieron en ella más que una amenaza a todo aquello en lo que creían, y en las carreras de ingeniería, al menos en las universidades españolas, los planes de estudio solo incluyen asignaturas especializadas.

Aclaremos, no obstante, que en las actitudes ante la ciencia y la tecnología no es todo cuestión de conocimiento. Muchas personas que aceptan las pseudociencias o que mantienen actitudes anticientíficas y tecnofóbicas tienen un nivel educativo por encima de la media. El conocimiento no inmuniza frente a esos posicionamientos reactivos, pero sí ayuda a clarificar ideas si no se está dispuesto a dejarse atrapar por corrientes que tienen mucho de reafirmación identitaria. Volviendo para terminar a las enseñanzas de Langdon Winner, el desconocimiento fomenta la ausencia de control y por eso tenemos la percepción de que la tecnología se ha vuelto autónoma.

Antonio Diéguez, En nombre de la libertad, regulemos la tecnología, elconfidencial.com 25/09/2023

... el modo en el que Shklar interpreta el liberalismo político a partir de una original lectura, a veces a contrapelo, de su propia tradición liberal, se despliega en toda su potencia revulsiva y renovadora. El título con el que bautiza su aproximación, «liberalismo del miedo», es bastante expresivo a este respecto. Tal como expone en el libro así denominado, el liberalismo que le interesa no es uno basado en ideal alguno de progreso, optimismo histórico o virtud ética. Shklar sitúa muy acertadamente el acento sobre los rasgos más genuinamente políticos del liberalismo frente a una interpretación excesivamente economicista del mismo, que a su juicio ha extraviado la herencia política liberal. Asimismo, e igual de acertadamente, de modo análogo a su propuesta en la cuestión de la justicia de mirar no los ideales, sino las realidades donde estos fallan, la pensadora sitúa su liberalismo político no en una perspectiva cargada de optimismo histórico o imbuida de la promesa de progreso sino en una que practica una conciencia histórica desengañada, un inventario de los daños y abusos de los que son capaces los sistemas políticos abandonados a su poder. En otras palabras, su enfoque liberal renuncia a esbozar una versión más del summum bonum de las grandes teorías ético-políticas para, en cambio, abordar una labor más modesta pero crucial: vigilar el constante peligro del summum malum que acecha, como rasgo intrínseco, al ejercicio de todo poder, un mal supremo que sitúa en la crueldad arbitraria.

Ahora bien, esta vigilancia del mal no se refiere a ninguna visión trascendente del mismo, a ningún mal radical. Lo interesante es que fija su atención en las manifestaciones aparentemente más insignificantes del mal en política, pues la perdición de la vida política, su erosión continua, no sólo procede de los gobernantes corruptos, sino también de ciudadanos indolentes que abandonan cotidianamente sus deberes como tales. Así pues, no encontraremos ninguna reivindicación de virtud cívica alguna, sino más bien la denuncia de los fallos cívicos diarios en los que todos podemos incurrir, igual que denunció Cicerón ante sus contemporáneos, hastiado de ver cómo se desmoronaba piedra a piedra la antigua concepción de la República romana. Caben aquí, por tanto, desde sus perspicaces reflexiones sobre la pobreza y la exclusión como fuentes de abuso de poder que en la época actual se ejercen como una violencia cuasi-institucionalizada, hasta una denuncia de la autocomplacencia del sueño de que vivimos regímenes igualitarios y libres garantizados por el dilatado idilio (o matrimonio de conveniencia, en palabras de la autora) entre la democracia moderna y el liberalismo político clásico. Un idilio del que estamos empezando a despertar bruscamente, no sólo por los estallidos de malestar dentro de las sociedades liberales occidentales, sino también por el impacto geopolítico de países que no han seguido ni sostienen este desarrollo histórico.

Frente a interpretaciones meramente negativas de la libertad, como ausencia de interferencia, Shklar esgrime una enérgica vindicación: para que la libertad negativa, esencialmente individualista, adquiera un sentido cívico, ha de convertirse en libertad positiva, en una libertad de todos, de carácter colectivo. Es un tipo de libertad, por tanto, que demanda e implica la liberación de los demás. Por esta razón, el ciudadano liberal que retrata la autora carece de resabios antiestatalistas, pese a ser capaz de confrontar a las instituciones políticas cuando estas oprimen al ciudadano. La causa de que pueda hacer ambas cosas es que su concepción del Estado no es sólo como aparato político de dominación sino como un Estado social activo en la promoción de las libertades democráticas a través del combate contra la desigualdad y la pobreza. Como expresó el poeta persa Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī: «No eres sólo una gota en el océano, eres el océano en una gota». El ciudadano liberal que propone Shklar querría para todos las mismas oportunidades de vida digna que quiere para sí, empezando por su libertad. No es mala lección para los tiempos oscuros que se aproximan.

Alicia García Ruiz, El pensamiento liberal de Judith Shklar: el océano en una gota, nuevarevista.net 11/09/2023

Para Berlin, la libertad tenía que ser la estrella que guiara cualquier política, porque solo la libertad respetaba la realidad de nuestras almas divididas y el irremediable conflicto entre nuestros objetivos y valores. En su jerarquía de principios, la igualdad ocupa el segundo lugar después de la libertad. Sin la igualdad de oportunidades en la vida creada por los bienes públicos compartidos –viviendas decentes, buenas escuelas, transporte asequible, universidades accesibles a cualquiera con capacidad– la libertad seguiría siendo el privilegio de los ricos y afortunados. Así que la libertad frente a –la arbitrariedad, la injusticia y el poder monopolístico– tenía que avanzar de la mano de la libertad para –elegir a sus gobernantes y crear un mundo compartido en común–. En las batallas que nunca vivió para ver, esto significaría, estoy seguro, arrebatar el estandarte de la libertad a aquellos que han separado la libertad de y la libertad para, incluidos los conservadores de derechas que intentan imponernos una concepción corrupta de la libertad, que permite la eliminación de todos los obstáculos, todas las regulaciones, todas las trabas, a la acumulación ilimitada por parte de unos pocos.

Michael Ignatieff, Isaiah Berlin y la promesa de la libertad, Letras Libres 01/09/2023

Hay en la postura de Vattimo una entidad y una continuidad entre el joven militante y el anciano militante, en la que se reflejan y dialogan los conceptos heredados de Nietzsche, Heidegger y Gadamer, pero de igual forma los de Friedrich Schleiermacher (el vínculo de la hermenéutica con la interpretación religiosa) y los de las doctrinas dimanadas del marxismo; todos ellos releídos a la luz crepuscular del quebrantamiento de una razón exclusiva. Si la división de su obra en zonas nos facilita la circulación sin riesgo del extravío, y la recapitulación biográfica nos revela su consideración de la filosofía como indisociable de la existencia, repasar tres nociones clave de su teoría nos posibilitará mejor su comprensión, y señalar además la congruencia y el tejido entre las etapas filosóficas y la intervención pública.

La primera de estas nociones es la crítica a la metafísica y en especial a la ontología que plantea Heidegger, que lo hizo comprender la verdad ontológica como un evento histórico lingüístico, en tanto el ser solo es eventual, en vez de estable y unitario. Esa historicidad, que resultó clave para el segundo Heidegger, indujo a Vattimo a concebir una hermenéutica dirigida hacia el presente, hacia una historia entendida ya no a la manera mayestática de Hegel, sino como un campo en el que se agitan diversas tensiones. Este cuestionamiento a las pretensiones absolutistas, sean de la ciencia, el arte, el progreso, la técnica o el mercado, le hará desconfiar de los fundamentos de la modernidad y, mediante este escrutinio, observar el declive de la Ilustración, cuyo sistema de valores permitió la emergencia de la idea moderna a través del sustento en la razón y el progreso.

Es aquí donde se entrevera la otra influencia decisiva: el nihilismo. Nietzsche advirtió la ausencia de un proyecto que diera comprensión –en sus dos acepciones– al presente, por lo que conminó a convertir a dicha temporalidad en la medida de nuestra percepción de la realidad. Se trata del popular tema de la muerte de Dios que marca el fin de la modernidad, pues el deicidio implica la disolución de la trama que sustenta la civilización occidental desde sus orígenes. Ocaso de los valores metafísicos –el ser y la verdad como eternos e inmutables– y advenimiento de una ontología que solo se concibe como presentación: como un vislumbre de la presencia en el presente. Al advertir que la consumación del nihilismo se enlazaba con la tesis heideggeriana de la disolución del ser, antaño supremo eje racional, y su conversión en un valor de intercambio, un medio simbólico y no el articulador de una trama única, Vattimo percibió el nihilismo como la oportunidad (chance) del hombre para encauzar su propia historia y apartarla de las razones de la modernidad; dado que la manifestación del ser atraviesa por la historicidad, los valores deben ser humanos, no trascendentes. Este elemento emancipador de su teoría, remanente del principio de esperanza de Ernst Bloch y del mesianismo histórico de Benjamin, será el que repercutirá en su transformación en activista, sea directamente en las esferas de la política –fue diputado y activista de los derechos civiles de la comunidad LGBTI–, o bien como simpatizante de los movimientos populistas de Latinoamérica, que él consideró ejemplos de subversión contra el capitalismo liberal y alternativas para el eurosocialismo, en su perspectiva, anquilosado.

La doble hélice filosófica de Nietzsche-Heidegger que articula la visión de Vattimo hallará su plena expresión en el concepto del pensar débil, el debolismo, que se configura en oposición a la fuerza de la metafísica y su axiología única, pero también como una contralectura de la voluntad de poder. Pensamiento “de un ser que se oculta”, es una respuesta a la violencia y la búsqueda de una salida a esa espiral coercitiva, el ciclo edípico, a través de la tolerancia y la diversidad. Es el tránsito de las cosmovisiones arraigadas como paradigmas, de las creencias verdaderas, a un nihilismo débil que alberga la posibilidad del cambio. Continuación del Nietzsche alegre que proclama el advenimiento de Zaratustra en tanto reivindica a los oprimidos y propone la construcción de otra historicidad mediante la libertad, dicha esperanza contrasta con los estertores de la razón violenta, como la imposición de un nuevo eje de lo real –el hipercapitalismo como único horizonte–, para zanjar la pluralidad.

José Homero, Gianni Vattimo (1936-2023) y la deriva hermenéutica, Letras Libres 26/09/2023

Fermi fue uno de los primeros científicos en apreciar el potencial que suponía el descubrimiento de la fisión nuclear. En la primavera de 1939, mirando Manhattan desde uno de las alturas de la Universidad de Columbia (donde empezó a trabajar nada más llegar a Estados Unidos) ahuecó un poco sus manos y señaló: “Una bomba así de pequeña podría hacer desaparecer todo”.

Prosiguió sus investigaciones en 1942 en la Universidad de Chicago, donde pasaría a la historia por crear el primer reactor nuclear, denominado Chicago Pile-1. Un proyecto que él y sus colegas desarrollaron en una cancha de squash bajo las gradas de un estadio abandonado de la Universidad y que decidieron no comunicar al entonces presidente de la institución por miedo a que lo parara. Allí consiguieron la primera reacción en cadena autosostenida, que permitía que la liberación continuada en el tiempo de neutrones. Un descubrimiento clave para el desarrollo de la bomba atómica y también, con posterioridad y en tiempos de paz, para la creación de las centrales nucleares.

A partir de ese momento, Fermi sigue colaborando con el Proyecto Manhattan, pero desde el principal centro operativo: Los Álamos, Nuevo México. El italiano describió su trabajo allí como “una labor de considerable interés científico”. Sin embargo, años más tarde, cuando fue preguntado en un panel de expertos sobre el desarrollo de una superbomba de hidrógeno, la rechazó con rotundidad por ser un arma “cuyo efecto práctico es similar al genocidio”.

Después de la guerra, Fermi fue director del nuevo Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago a donde acudían estudiantes de todo el mundo para estudiar con él. Murió el 28 de noviembre de 1954, con apenas 51 años, a causa de un cáncer de estómago. Considerado por la revista Time como una de las personas más influyentes del siglo XX, su legado sigue hoy en día en las decenas de cosas nombradas en su honor. No solo el elemento atómico número 100 se llama Fermio (Fm), sino que su nombre preside tres instalaciones nucleares, el laboratorio de partículas FermiLab, el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, un prestigioso premio y varias calles en su Italia natal.

Beatriz Guillén, Enrico Fermi, el arquitecto de la era nuclear, bbvaopenmind.com 28/11/2016

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraMientras el teletrabajo se extiende en muchos países, y en algunos supera ya al trabajo presencial, en España desciende y se sitúa por debajo de la media europea. Parece que las empresas y los organismos públicos españoles no se acaban de fiar de un sistema que en principio (cuestiones metafísico-marxistas aparte) no presenta más que ventajas, tanto para el trabajador (menos desplazamientos, más conciliación) como para las empresas (ahorro de costes, mayor productividad) y la sociedad en general (descongestión de las grandes ciudades, mantenimiento de la población en las pequeñas, disminución de la contaminación, etc.).

Las razones de esta desconfianza pueden ser muy variadas. Y alguna de ellas estrepitosamente irracional. Como la asociación que se establece entre productividad y presencialidad, algo que resulta notoriamente falso, especialmente en nuestro país. De hecho, los trabajadores españoles son de los menos productivos en relación con la cantidad de horas que pasan en el tajo (curiosamente, algo parecido cabe decir de los estudiantes españoles que, pese a que son de los que más horas pasan en clase – un 20% más que la media europea –, suelen obtener puntuaciones bastante mediocres en las pruebas internacionales de evaluación). Parece claro que ser más o menos productivo no tienen necesariamente que ver con calentar la silla de la oficina (o del aula) un elevado número de horas al día.

A esta asociación irracional entre «hacer» y «estar» tal vez se sume una cierta resistencia para gestionar relaciones laborales de manera virtual. Decía un viejo sociólogo que los españoles somos especialmente dados a lo concreto y poco amigos de lo abstracto. Tal vez por ello mantener el vínculo físico con colegas y compañeros (gestos, miradas, el contacto corporal al que tan dado somos los latinos), hacer corrillos y pasillos, bajar al bar a tratar un asunto, charlar espontáneamente con este o con aquel, etc., sean hábitos difíciles de cambiar para la mayoría de mis compatriotas. Esto sin contar con la sensación de poder que (según algunos malpensados) proporciona el tener a un subordinado físicamente delante, a tu entera disposición y sujeto a un horario marcial…

La desconfianza con respecto al trabajo en casa se muestra también en algunas fórmulas de trabajo híbrido, en las que el empleador, aun permitiendo el teletrabajo durante ciertos días, obliga al empleado a acudir regularmente a la empresa u oficina, se necesite o no, por simple afán de control (como cuando uno está en libertad provisional y ha de comparecer regularmente ante un juez). Hay empresas en las que, para más inri, el teletrabajo solo se permite en días alternos, evitando que se acumulen, como si se temiera que el currante fuera a irse, qué se yo, a teletrabajar al Caribe (cosa que, si mejorase el rendimiento de los trabajadores, y yo fuera el empresario, sería el primero en animarlos a hacer).

Otro motivo importante para frenar la extensión del teletrabajo en nuestro país es, obviamente, el de las infraestructuras. Difícilmente podrá teletrabajar quien viva en uno de esos pueblos en los que hay poco menos que subirse al campanario para obtener cobertura, o desde los que no hay manera de viajar de forma eficaz y relativamente cómoda, aunque sea de vez en cuando.

He dicho pueblos, pero lo mismo podría haber dicho ciudades de provincia. Y Extremadura es en esto desgraciada y notoriamente ejemplar (a mí mismo, que vivo al lado de la capital autonómica, me resulta imposible tener conexión por cable o viajar a ninguna gran ciudad sin conducir durante horas mi propio vehículo, pues no hay trenes, ni autobuses ni aviones que te permitan llegar a ninguna parte a horas laboralmente decentes). Todo esto hace que la fórmula del teletrabajo, un sistema perfecto, en teoría, para librar a zonas casi despobladas del abandono definitivo, se vuelva poco menos que inviable, y que acabe por reproducir los desequilibrios geográficos debidos al empleo y la productividad presencial tradicional.

En cualquier caso, e independientemente de lo que ocurra aquí, el teletrabajo se extenderá por todo el mundo por motivos básicamente económicos, culturales y ecológicos. Todo dependerá de lo que la tecnología vaya permitiendo hacer en remoto (y todo el mundo predice que acabará por hacerlo casi todo). No es difícil augurar, pues, que ir físicamente a un lugar más o menos lejano para hacer lo que se puede hacer mejor y de manera más sostenible desde casa o desde algún otro lugar más próximo, será visto muy pronto como un atraso inconcebible. Solo espero que no acabemos por perder también y del todo una oportunidad que, junto con otros y esperados trenes (el de la tecnología, el de un servicio ferroviario que no nos provoque ganas de llorar…), es de las pocas cosas que podría salvar a la España periférica y pobre – es decir, a la nuestra – de su definitiva y completa extinción.

|

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.Este verano, mientras le daba vueltas a cómo programar el nuevo curso escolar, me tope de golpe con las declaraciones de la consejera extremeña de VOX, Camino Limia, afirmando que combatiría desde la Junta la «nefasta» Agenda 2030. Me quedé de piedra. Pues el conocimiento de la Agenda 2030 y de sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible es un contenido insoslayable del currículo educativo. ¿Entonces? ¿Qué debía hacer con mi programación? ¿Obedecer a las autoridades educativas que nos impelen a promover los objetivos de la Agenda 2030, o a la consejera que nos dice que dicha agenda es nefasta y que hay que luchar contra ella? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando los alumnos – o sus familias – nos pregunten que por qué insistimos en promover algo que, según el gobierno regional, es nefasto pero que, según ese mismo gobierno, es parte estructural de todo el currículo educativo?

Que la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formen parte estructural del currículo educativo quiere decir que son contenidos básicos de prácticamente todas las áreas y materias, desde Educación Infantil al Bachillerato. Por estar, suelen estar hasta en la materia de Religión Católica, algo que no tiene nada de extraño, dado el interés de la Iglesia por la pobreza, la solidaridad, la justicia o la paz, que es de lo que tratan fundamentalmente los ODS.

¿Entonces qué? ¿Respetamos la normativa curricular, o celebramos las sorprendentes declaraciones de la señora Limia denigrando las leyes a cuyo cumplimiento debería estar consagrada? Mientras el gobierno se aclara con esto en sus recién estrenados despachos, desde las menos glamourosas aulas los profesores y profesoras necesitan respuestas. Yo, de momento, les sugiero lo siguiente. Lo primero cumplir la ley, como debe hacer cualquier ciudadano y, de forma ejemplar, un profesor o maestro. Y lo segundo, tratar en clase la cuestión de cómo es posible que la Agenda 2030 y los ODS les parezcan «nefastos» a algunos políticos y gobernantes.

Porque la verdad es que las razones de la oposición de VOX a los ODS no se dejan comprender muy bien. ¿A qué se oponen exactamente? ¿Saben realmente de qué tratan los ODS? ¿Ignoran que tal Agenda, elaborada a través de un largo proceso de consultas y acuerdos, fue democráticamente aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015 merced al voto de 193 países, entre ellos el gobierno de España, entonces en manos del Partido Popular? ¿Por qué desean unirse a la nómina marginal de países que no suscribieron la Agenda, entre ellos Arabia Saudí, Corea del Norte, Nicaragua, Irak o Siria?

Para aclarar la cuestión al alumnado se podrían recorrer, uno tras otro, los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ver cuáles son los que justifican que a la consejera Limia le parezca nefasto el conjunto de todos ellos. ¿Están Limia y VOX en contra de acabar con la pobreza (ODS 1), con el hambre en el mundo (ODS 2) o con la desigualdad de género (ODS 5)? ¿Les fastidia que se promocionen la salud y el bienestar de todos (ODS 3), la educación de calidad (ODS 4), el acceso universal al agua y a los saneamientos (ODS 6) o la reducción de las desigualdades (ODS 10)? ¿Les resulta nefasto que se desarrollen las energías no contaminantes, la innovación industrial o el trabajo digno (ODS 7, 9 y 8)? ¿Están en contra del crecimiento económico (ODS 8)? ¿Les importa un pimiento la conservación de los océanos o la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 14 y 15)?

Sé que para VOX, en la misma onda friki y paranoica de los antivacunas o de los que creen que la CIA conserva extraterrestres en los sótanos del Pentágono, la emergencia climática, ratificada año tras año por la inmensa mayoría de los científicos, no es más que una confabulación progre; pero el cambio climático incumbe básicamente a uno solo de los ODS. ¿Da eso para decirle a los extremeños que la Agenda entera es nefasta?

Se afirma también desde el entorno de VOX que la Agenda 2030 es un instrumento ideológico (¿intentar acabar con la pobreza mediante una agenda mundial es una malvada conspiración ideológica?), que está adscrito a grupos de poder nada transparentes (¿será la ONU menos transparente que… no sé, el Yunque o el OPUS?), y que resulta perversa para el sector agrario y el desarrollo de la gente desfavorecida (¿una agenda destinada a promover la sostenibilidad del propio sector agrario y a luchar contra el hambre y la desigualdad global es perversa para el campo y para los desfavorecidos?).

En fin, si alguien lo entiende que lo explique. Y, mientras tanto, que todo esto sirva a los docentes para impartir una buena lección sobre los ODS; y, más importante aún, una buena lección sobre cómo ser ciudadanos críticos frente al ejercicio irreflexivo e irresponsable del poder.

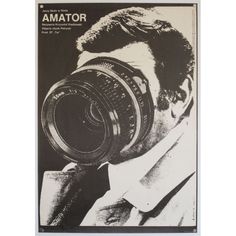

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2023 (UNESCO, 16 de novembre) es convoca la XVII Mostra de Fotofilosofia. Un any més, a l'escola volem enriquir el pensament filosòfic a Secundària, tot aprofitant la creativitat de l’alumnat.

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2023 (UNESCO, 16 de novembre) es convoca la XVII Mostra de Fotofilosofia. Un any més, a l'escola volem enriquir el pensament filosòfic a Secundària, tot aprofitant la creativitat de l’alumnat.

La razón de ser de la ciencia es que la mayor parte de ella es incierta. Por eso la ciencia es apasionante: porque no sabemos. La ciencia trata de cosas que no entendemos. El público, por supuesto, imagina que la ciencia es un conjunto de hechos. Pero no es así. La ciencia es un proceso de exploración, que siempre es parcial. Exploramos y descubrimos cosas que no entendemos. Descubrimos que cosas que creíamos entender estaban equivocadas. Así es como progresa la ciencia.

Freeman Dyson, físico (2014)

Pablo Malo, @pitiklinov 21/09/2023

Cuando se acusa a la ciencia de reduccionista, en realidad se está señalando una de sus mayores virtudes.

... la ciencia crea modelos del mundo, inevitablemente reducidos, cuando los costes de acceder al modelo son inferiores a los costes de acceder al mundo mismo.

@SergioParra_. 23/09/2023

El cambio de paradigma en torno al dolor se ha traducido en enormes prescripciones de pastillas para sentirse bien. Hoy en día, más de uno de cada cuatro adultos estadounidenses (y más de uno de cada veinte niños estadounidenses) toman un fármaco psiquiátrico diario. El uso de antidepresivos como Paxil, Prozac y Celexa está aumentando en países de todo el mundo, y Estados Unidos encabeza la lista. Más de uno de cada diez estadounidenses (110 personas por cada 10009 toma un antidepresivo, seguido de Islandia (106/1000), Australia (89/1000), Canadá (86/1000) ...

El uso de antidepresivos aumentó un 46 por ciento en Alemania en solo cuatro años, y un 20 por ciento en España y Portugal durante el mismo tiempo.

Las receta de medicamentos sedantes como las benzodiacepinas (Xanax, Klonopin, Valium), también adictivos, están aumentando.

En 2002, se recetaron suficientes opioides para que cada estadounidense tuviera un frasco de pastillas, y las sobredosis de opioides mataron a más estadounidenses que las armas o los accidentes automovilísticos.

Anne Lembke, Generación dopamina

Todos subcontratamos parte o la totalidad de nuestras opiniones.

Esta forma de externalización epistémica tiene muchas vías. Por ejemplo, confiamos en los demás para mantener la estabilidad de nuestras creencias sobre eventos importantes y personas conocidas. Sé que Pedro Sánchez todavía está vivo porque si hubiera muerto hoy, ya me lo habrían dicho.

pero nuestra dependencia epistémica de los demás va mucho más allá. Confío en los demás para mantener mis actitudes sobre todo tipo de cosas, incluso confío en ellos para que me ayuden a saber cuáles son mis principios. De hecho, subcontrato algunos de mis valores más importantes a mi comunidad, también por mor de no ser expulsado de la misma.

@SergioParra_. 23/09/2023

"Si tu única herramienta es un martillo, tenderás a tratar cada problema como si fuera un clavo" (Abraham Maslow)

El Martillo de Maslow es un sesgo cognitivo que nos lleva a querer solucionar cualquier problema con la herramienta que mejor manejamos. Dos formas minimizar su impacto: • Tenlo en cuenta a la hora de analizar las propuestas que te planteen. Cada persona te ofrecerá una solución usando su martillo. • Amplia tu caja de herramientas. Práctica con múltiples enfoques para resolver los problemas.

Eduardo Burgoa. @EduardoBurgoa. 10/09/2023

Ya conocen el calvario que están viviendo más de treinta niñas de Almendralejo tras difundirse imágenes suyas manipuladas con inteligencia artificial para que aparezcan desnudas. Para más inri parece que los responsables directos son niños, también menores, que conocían a las chicas. Es una auténtica película de terror que no va a acabar aquí. No solo por el sufrimiento de las víctimas, que va para largo, sino por el efecto contagio que provoque el caso.

Ante lo ocurrido en Almendralejo, la reacción de las autoridades es similar a la que da ante otros terribles sucesos (violencia de género, acoso escolar, suicidios, adicciones, discursos de odio, etc., etc.): abrir una investigación, crear observatorios y grupos de trabajo y, sobre todas las cosas, la socorrida apelación a la educación. Y en concreto, en este caso, a la educación sexual.

No está mal. La educación es la estrategia fundamental para prever este tipo de delitos. Especialmente si quienes los cometen son menores y si, como es el caso, la regulación estricta y a tiempo de todas las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías es poco menos que imposible.

Ahora bien, antes de hacer las declaraciones retóricas de rigor nuestros responsables políticos tendrían que informarse un poco. Porque resulta que esa famosa educación sexual que invocan cada vez que hay un caso de acoso, agresión o violencia machista (es decir, casi cada día), ¡ya la hay! ¡Está en el currículo educativo! Muchos y muchas docentes hemos peleado y trabajado durante años para que estuviera allí. Otra cosa es que las administraciones competentes no suelan hacerle el más mínimo caso, y la tengan convertida en una inservible “maría”.

Fíjense, además, que en los currículos oficiales no solo aparece, como saber básico y obligatorio, la educación afectivo-sexual, sino también el área y materia que le sirve de contexto, que es la Educación en Valores Cívicos y Éticos. Un contexto imprescindible, pues la educación sexual que buscamos no consiste fundamentalmente en información sobre sexualidad (que también es importante y nunca viene mal), sino en promover aquellas ideas, valores y actitudes que deben presidir nuestras relaciones con los otros, especialmente las íntimas, a las que, por tabúes culturales y por estar tradicionalmente sujetas a la moral religiosa, el sistema educativo no les ha prestado nunca atención.

La educación cívica y ética debe estar vinculada a la educación sexual (como de hecho está en los programas educativos) por lo mismo que ha de estarlo a la lucha contra el acoso escolar, la prevención de las adicciones, la resolución pacífica de los conflictos, la eliminación de actitudes discriminatorias, la promoción de conductas seguras en las redes o la creación de hábitos saludables y sostenibles entre los más jóvenes. La razón es que todas estas conductas (y las contrarias) dependen de las ideas y valores éticos que tenemos en la cabeza, de manera que si no tratamos con esas ideas no haremos, educativamente hablando, absolutamente nada.

Ahora bien, la única disciplina que se ocupa de tratar críticamente esos valores e ideas es la ética. Las demás materias se ocupan de explicar o describir el mundo, no de ayudarnos a prescribir lo que debemos hacer en él. Tampoco basta con que esa educación ética se trate transversalmente, ni dejarla únicamente en manos de la familia, ni reducirla a cursillos de concienciación en los que el alumnado recibe la homilía correspondiente para olvidarla, con toda justicia, a los quince minutos.

Educar a niños y adolescentes para que cambien realmente su conducta y no ocurran hechos tan desgraciados como los de Almendralejo implica un trabajo serio, diario, realizado por especialistas, en el que, con paciencia, conocimiento y dotes didácticas, se vayan desmontado y transformando esos sistemas de ideas y valores que hacen, por ejemplo, que un chico vea deseable y aceptable publicar fotos humillantes de sus compañeras. Sin ese trabajo de fondo, todo lo que puedan hacer los demás (sexólogos, psicólogos, policías, jueces, periodistas…) es inútil.

Así que sí, claro que hace falta educación sexual y ética. ¿Quién lo duda? ¡Solo hace falta que nos dejen impartirla! Es decir, que la administración dé tanta importancia a las clases de ética como la que da a las matemáticas, el inglés o la lengua. Mientras todo el ambicioso plan de educación cívica y ética, educación sexual incluida, previsto por la ley, quede reducido a una o dos miserables horas semanales en un solo curso por etapa, todas las declaraciones de los políticos sobre el papel fundamental de la educación (sexual o no) para resolver todos o casi todos los problemas que copan los periódicos, no será más que un rollo infumable que nadie, y menos los profesores y profesoras de ética, nos podemos creer.

Jorge Álvarez Yagüe, Inteligencia Artificial, amenazas y riesgo existencial, Faro de Vigo 9/09/2023

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

El último informe de la Fiscalía General del Estado nos

advierte de un aumento alarmante de conductas violentas en niños y

adolescentes, incluyendo agresiones sexuales y homicidios. La Fiscalía

relaciona este aumento con la proliferación de bandas juveniles violentas, que

parecen estar extendiéndose más allá de las grandes ciudades. Pero el asunto

quizás sea un poco más complicado.

Antes de nada es difícil de creer que el problema se reduzca a la simple existencia de bandas juveniles. Las pandillas existen desde hace mucho. No pocos de los que hoy peinamos canas tuvimos algo que ver con las tribus urbanas de los 70 y 80. Y todos recordamos decenas de películas, algunas memorables (West Side Story, The Wandered, Grease…), sobre jóvenes pandilleros norteamericanos dándose mamporros. Cosa que no implicaba, ni mucho menos, un aumento de la violencia juvenil como el que refleja el informe citado. ¿Entonces?

Tal vez el problema se vea más claro pensando en lo que significa pertenecer hoy a una de esas pandillas juveniles, en contraposición a lo que suponía hace tres o cuatro décadas. Pertenecer a un grupo juvenil era entonces una parte más de los ritos de paso a la edad adulta; integrarte ahora en ellos parece una salida desesperada para chicos que no tienen la más mínima confianza en que exista ninguna «edad adulta».

Fíjense que el argumento de aquellas películas de jóvenes rebeldes que marcaron nuestra adolescencia (especialmente a los chicos) era siempre el de cierto ritual de tránsito a la madurez: unos mismos personajes arquetípicos, expuestos a aventuras en las que ponían a prueba sus virtudes varoniles (valentía, lealtad, camaradería, etc.), y que acababan por dejar a un lado la cazadora de cuero para casarse con la chica que habían dejado preñada o marcharse a la universidad que les correspondía por su estatus. El mensaje escasamente subliminal era claro: uno podía jugar a ser rebelde, e incluso a coquetear con el delito, hasta que comprendía que el orden social era la prolongación natural de la propia subversión pandillera, y pasaba entonces a integrarse en los grupos de referencia (en las “pandillas”) de los adultos: la familia, la hermandad universitaria, el ejército, la empresa…

¿Qué pasa, por el contrario, en las pandillas que proliferan hoy en la periferia de ciudades como Madrid y se extienden por todos sitios? Lo primero es que estas nuevas pandillas no son asociables a un ritual de paso entre formas de sociabilidad más o menos asentadas (de la familia a los grupos de referencia adultos ligados al trabajo), sino más bien a una estructura estable que las sustituye a todas. Esta estructura, a imitación de las maras y otros grupos parecidos, llegan, de hecho, a suplir el papel de la familia para sus miembros más jóvenes y operan como entorno laboral alternativo (pequeña delincuencia, tráfico de drogas, extorsión) para los más mayores, de manera que te captan en la infancia y te retienen para siempre, como las sectas o las familias mafiosas.

El por qué proliferan las pandillas inspiradas en este modelo es una pregunta complicada, y seguramente tiene que ver con fenómenos socioculturales a gran escala, como la desarticulación de la familia tradicional y de sus valores, la precariedad laboral y la falta de arraigo social que esto provoca, o el debilitamiento general de los lazos sociales, sustituidos hoy por conexiones virtuales intercambiables y de baja intensidad. La «pandilla tribal» que suponen maras y similares supone, de hecho, una propuesta comunitaria que, con sus valores, fines, señas de identidad y lazos socioafectivos, constituye un mundo completo y concreto que oponer al anónimo y desangelado supermercado cultural y humano que ofrece la «aldea global».

Por otra parte, que estas nuevas pandillas generen más violencia no es raro, dado su formato tribal y la necesidad de retener a sus miembros durante más tiempo. Emprender acciones violentas y delictivas en común es siempre un factor de cohesión (especialmente si hace en nombre del grupo – y contra otro grupo –), además de proporcionar una suerte de entorno laboral alternativo. Eso sin contar con que la violencia, y la sensación de poder inmediato que genera, es de por sí atrayente para la mayoría de los chicos.

¿Cómo luchar contra esto? Las causas estructurales están ahí, y no van a desaparecer. Engordar el código penal, abrir canchas de baloncesto o celebrar campañas educativas en las escuelas es insuficiente. Es mucho más importante activar la función disolvente del pensamiento crítico. Una educación crítica bien planificada inmuniza a la mayoría de los chicos frente al rudimentario y patriarcal sistema de creencias y valores de las pandillas (y de otras organizaciones sectarias). Es también cierto que esto les deja frente a un tiempo y un mundo que, pese a su relativo grado de civilización, es hostil, frío y solitario como pocos. Pero, de momento, no parece que dispongamos de una opción mejor.

DESCRIPCIÓ

MODALITAT EN LÍNIA

Aquest curs d'autoconeixement filosòfic està dirigit a les persones que volen “veure més del que veuen” i que, per tant, aspiran a viure més a prop de la veritat per poder anar deixant enrere la confusió i el seu malestar existencial. Sòcrates ens va ensenyar que "una vida no examinada no paga la pena ser viscuda", és a dir, que el veritable coneixement no pot donar-se sense el qüestionament de que el que sabem, possiblement, no és tan cert com creiem. Des d’una indagació, com la que proposa Sócrates, que està dirigida a qüestionar les nostres creences limitades i prejudicis, és com podem arribar a viure de forma més autèntica. No es tractaria, per tant, de buscar el sentit de la nostra vida fora de nosaltres, sinó que és mirant al nostre interior quan podem connectar amb la nostra pròpia plenitud. No obstant això, no tan sols es tracta d'una indagació dels nostres pensaments o creences, sinó també es tractar d'incorporar en la nostra vida una pràctica contínua: un ascètica de l'autoobservació, d'estar atents a la forma en què vivim, en veure com ens relacionem amb la vida per no deixar-nos atrapar o identificar amb els pensaments repetitius i assumits de forma acrítica.

L'autoconeixement ens proporciona, en primer lloc, una comprensió profunda -que és l'única via que possibilita la transformació- i ens apropa a la veritat perquè és la ignorància -el que creiem que som- la causa principal d'una vida inautèntica. En segon lloc, s'aborda aquesta indagació d'una forma experiencial, és a dir, des de la nostra experiència vital en el present. No és només un pensar el que som sinó a el mateix temps també és una experiència contemplativa de l'ÉSSER.

Aquest curs d'autoconeixement filosòfic està estructurat en dues parts:

-1ª) Es proporcionen els recursos, els continguts i les actituds bàsiques per iniciar un procés d’autoconeixement. Es tracta d’una part més teòrica però sempre enfocada a un treball d’autoconeixement i pràctc

-2ª)Un treball pràctic d’assessorament o acompanyament filosòfic amb sessions individuals. Es tracta d’aclarir i aprofundir de manera filosòfica en els temes que li interessen a l’alumne. La comprensió és l’objectiu fonamental d’aquesta etapa. Una comprensió que no és merament intel·lectual sinó una experiència vital en què es creen nous sentits i s’arriba a un major nivell de consciència.

METODOLOGIA

Tothom pot fer un treball filosòfic d'autoconeixement. No es necessiten coneixements previs de filosofia, perquè estem en un enfocament eminentment pràctic, en el qual treballem des de l'experiència viscuda per cada alumne. Vull remarcar que els judicis i creences limitats són els que sorgeixen de la nostra pròpia experiència vital, que no es tracta de construir erudicions filosòfiques, moltes d'elles, desconnectades del nostre sentir profund.

És un taller en línia individual. Es tracta d'una activitat formativa, no terapèutica en el sentit clínic, que aspira a que l'alumne aprengui a viure la vida amb actitud filosòfica. La filosofia és entesa com un Art de la Vida, que permet a l'alumne crear la seva pròpia forma de vida, una nova manera de ser i estar en el món, que conflueix amb l'anhel de viure amb més veritat la seva vida. No es donen, per tant, ni normes ni receptes de com han de ser les persones, sinó que els alumnes aprenen per ells mateixos, a partir de la reflexió dialogada.

És un taller en línia individual que permet un treball individualitzat i personalitzat que respecta el propi ritme de l'alumne a l'hora de comprendre i fer explícita la seva pròpia filosofia personal. La filosofia personal es basa en les interpretacions que fem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. En paraules de Mónica Cavallé:

“Las concepciones que tenemos sobre la realidad y sobre nosotros mismos constituyen el bagaje desde el que interpretamos nuestra experiencia; son, por lo tanto, las que explican el significado que otorgamos a las cosas, personas y situaciones y, consiguientemente, las actitudes que adoptamos ante ellas; son las que esclarecen por qué hacemos ciertas cosas y no otras, por qué nos motivamos, nos desmotivamos, nos alegramos, nos entristecemos o experimentamos frustración, por qué algo nos atrae o nos contraría; son las que nos hacen sentir que debemos o no debemos, que podemos o no podemos, las que nos inclinan por una cosa o por otra, las que tornan nuestras conductas ecuánimes y altruistas o bien contradictorias y destructivas; etcétera” .

OBJETIUS DEL AUTOCONEIXEMENT

Per la meva experiència, en els cursos, a mesura que s'avança en el treball d'autoconeixement, els alumnes se senten més desperts o lúcids, i veuen com es dissipen angoixes i pors. Però és només des d'un camí en el qual no busques resultats immediats, sinó tan sols avançar en el teu propi autoconeixement. La indagació de la nostra filosofia personal ja porta en si mateixa una transformació que és produïda al comprendre i clarificar aspectes que eren erronis, limitats o confusos. No hi ha més objectiu que aquest. Perseguir objectius i aferrar-se als resultats o esperar-los, fa que no tinguem una bona relació amb el present. Quan parlo de resultats, em refereixo a quan "fem servir" la filosofia per aconseguir benestar o felicitat, estem deixant de filosofar ja que la filosofia és totalment desinteressada i és amor a la veritat.

Qui sóc jo?

El meu nom és Cristina Avilés Marí. Podeu veure aquí la meva formació i experiència.

Dates i preu

El curs pot es pot iniciar en qualsevol moment, els interessats poden posar-se en contacte amb mi i establim l'inici a conveniència de l'interessat. La durada és de 6 mesos. Aquesta metodologia ens permet fer un treball personalitzat, respectant el ritme propi de l'alumne a l'hora d'aclarir i comprendre les seves inquietuds, problemes, dubtes i confusions vitals. La idea és anar fent un camí d'autoconeixement sense estar pressionat per les dates ni pels resultats.

Es fan dues sessions a el mes, una cada quinze dies de 1.30h de durada. Tot i que són dues sessions mensuals, es treballa durant tot el mes perquè el treball realitzat durant la sessió fa que en els 15 dies següents ho apliquem a la nostra vida diàriament.

El preu és de 80 € mensuals).

INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ aquí

I aqui moltes més explicacions interessants....

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraA principios de este mes se celebraba el comienzo del curso escolar en Ucrania. Se entiende que en las escuelas aún no destrozadas por la guerra. Ya saben que el criterio para elegir colegio no es allí el ambiente o la calidad de los profesores, sino que el centro cuente o no con refugio antiaéreo. En esos colegios-refugio los estudiantes escuchan dos tipos de sirenas: las de las clases y las que advierten de un misil; tienen dos mochilas: la de los libros y la de emergencia para llevar al refugio; y viven dos vidas: la inmediata, que es infernal, y la otra, la civilizada, que es la que sus profesores intentan por todos los medios que no olviden.

Conocí hace unos meses a algunos de esos profesores ucranianos. Y me sorprendió la vehemencia con la que defendían públicamente la importancia de la formación en valores democráticos y derechos humanos. ¿Educar a los niños en el respeto a los derechos humanos y en valores democráticos en mitad de una guerra sin cuartel? Si a mí me sonaba extraño, ¿cómo les sonaría a los estudiantes de Kiev o Járkov que han perdido a padres, amigos o compañeros?

Nada que ver, desde luego, con lo que hacen en las escuelas rusas. Allí, en lugar de valores cívicos y democráticos, los estudiantes de secundaria aprenden a utilizar rifles de asalto, pistolas, granadas y drones. El gobierno ha promovido también una revisión concienzuda de los manuales de Historia, para que en ellos se exalte más aún la grandeza de Rusia, la necesidad de sacrificarse por la patria y la perfidia de Occidente y de sus valores. Ambas cosas, el entrenamiento militar y el adoctrinamiento ultranacionalista, compondrán el próximo curso una asignatura bien dotada de horas, llamada «Fundamentos de Seguridad y Defensa de la Patria», que será impartida por veteranos de guerra…

No sé qué pensaran ustedes, pero dado como están las cosas, a cualquiera le surge la duda: ¿no será el tipo de educación escolar rusa más coherente y efectivo que el que pretenden esos ingenuos profesores ucranianos? ¿Para qué diablos sirve hablar de civismo y derechos humanos en mitad de una guerra? ¿Qué sentido tiene formar ciudadanos críticos cuando lo que más se necesita son soldados obedientes?

No son preguntas fáciles de responder. Es cierto que los principios éticos que inspiran los derechos humanos pueden servir de motivación para combatir – justamente para defenderlos –, pero para pelear con eficacia tal vez convenga olvidarse de ellos (cuanto menos civismo y respeto por esos derechos tenga un soldado en combate tanto más eficaz será). Por otro lado, los combatientes rusos también tienen principios y valores – la grandeza de Rusia, sus sagradas tradiciones, etc. – transmitidos igualmente por la escuela y no menos poderosos para empujar a la lucha.

¿Entonces? ¿Valdrá la pena seguir enseñando a los niños y niñas ucranianos (y de otras partes del mundo) los valores que sustentan la convivencia pacífica y las libertades democráticas? Yo estoy convencido de que sí, aunque no sea sencillo comprender las razones. Allá van algunas.

La primera es que educar a la población en la guerra y los mitos nacionales, robando tiempo y recursos para hacerlo en valores cívicos o conocimiento crítico, es una apuesta errónea a medio y largo plazo, a no ser que hablemos de una sociedad guerrera, cosa que hoy por hoy no parece que haya (ni Rusia ni ningún otro país viven hoy de hacer la guerra). Las guerras parecen, de hecho, un «negocio» cada vez más infrecuente y ruinoso. Ucrania acierta, pues, al seguir educando a sus ciudadanos en los parámetros de una sociedad abierta y civilizada, en lugar de en los valores y prácticas de un cuartel.

La segunda razón es que los valores tradicionales y ultranacionalistas que se empeñan en transmitir Putin y otros jerarcas populistas son opuestos (de hecho, son una reacción) a los valores modernos y cosmopolitas que rigen nuestro mundo global. Y esta globalización cultural, propiciada por el mercado, la tecnociencia y los medios de comunicación, es ya irreversible, por lo que toda sociedad empeñada en oponerse a ella está irremediablemente condenada al fracaso.

La tercera razón que se me ocurre es menos utilitarista, y como diría algún filósofo, más puramente ética: la civilización, la cultura de la palabra y de las razones es objetivamente mejor que la cultura de la violencia y las emociones patrias. Y lo es porque promueve un nivel de conciencia y, por tanto, de libertad y solidaridad universal, más adecuado para la realización plena de la naturaleza humana. La libertad, o la solidaridad con quienes no comparten ADN, grupo de referencia o intereses materiales, son, de hecho, características distintivas de la humanidad; la violencia y los sentimientos particulares de pertenencia son, en cambio, rasgos biológicos de lo más común.