El ateísmo contemporáneo, tal como lo encarnamos en buena parte de Occidente, dista mucho de ser una creación autónoma del individuo. No emerge ex nihilo, como fruto de una iluminación personal, sino que es tributario de una larga genealogía de pensamiento ilustrado, cientificista y secular. Es decir: también él forma parte de una tradición. Una tradición más reciente, sin duda, pero tradición al fin. En román paladino: declarar que no se cree en Dios puede ser tan superficial como declarar que se cree. A menudo, es simplemente optar por Nike en vez de Adidas: una cuestión de gusto, de pertenencia, de moda, de entorno.

No suele haber verdadero razonamiento detrás de una postura creyente ni tampoco atea.

Esto no supone que todas las creencias sean iguales ni que debamos abrazar el relativismo cultural. La verdad existe, como el horizonte: aunque inalcanzable, orienta. Y hay modos más confiables que otros para aproximarse a ella. La ciencia, por ejemplo, no es un relato más entre muchos, sino una prótesis epistémica de primer nivel: una herramienta externa que compensa la cortedad de nuestro entendimiento, del mismo modo en que un telescopio amplía nuestra mirada o una muleta sostiene al que no puede andar por sí solo.

Pero no debemos confundir el instrumento con el órgano: nuestra mente no opera naturalmente con el rigor del método científico. Necesita ser corregida, domesticada, disciplinada. Y, aun así, el conocimiento que poseemos —salvo en dominios muy restringidos como la física, la química o las matemáticas formales— suele ser conocimiento prestado, delegado, externalizado.

Creemos, en el fondo, porque otros creen. Dejamos de creer por lo mismo. Decimos saber, porque otros nos han dicho que saben. Transitamos el mundo apoyados en la autoridad de expertos, de maestros, de líderes, de libros, de comunidades. Lo mismo da que se trate de un púlpito, una cátedra, una editorial o una cuenta verificada de divulgación: en todos los casos, se deposita una fe laica en la voz del otro. Y no porque seamos perezosos, sino porque simplemente no hay tiempo de saberlo todo. Por no saber, ni siquiera sabemos cómo funciona con precisión una cremallera.

Así pues, estar en una Iglesia o estar inmerso en la sociedad secular es, desde esta perspectiva, muy parecido: en ambos casos, se participa de una ortodoxia. Se aceptan dogmas —científicos, democráticos, morales— sin haberlos verificado en carne propia. Se repiten eslóganes como quien recita un credo. ¿Es la democracia el mejor sistema posible? Tal vez. Incluso puede que exista un sistema epistémicamente superior. Pero nadie lo sabe por experiencia directa: lo asumimos porque vivimos inmersos en una comunidad que lo proclama como axioma y lo repite ad nauseam. Y así como la Iglesia custodia verdades reveladas, la sociedad custodia consensos heredados.

Insistamos: no se trata de negar la posibilidad de la verdad, sino de reconocer nuestra distancia inevitable respecto de ella. El conocimiento real requiere tres condiciones que rara vez se cumplen simultáneamente en la vida social: pluralidad de voces, libertad de expresión y datos abiertos. Cuando estos tres pilares se sostienen, la proporción de relato puede disminuir y la de dato, aumentar. Pero el relato nunca desaparece. Todo es relato —o mejor dicho, toda interpretación es narrativa—, aunque algunas se aproximan más a los hechos que otras.

Por eso la ciencia no es relativista. Muy al contrario: es el único sistema que se reconoce falible y, en virtud de ese reconocimiento, permite ser refutado. Su método se basa en la falsación, no en la confirmación. Como el sabio de Delfos, la ciencia sabe que no sabe. Y justamente por ello, avanza.

Sin embargo, ese método solo funciona relativamente bien en entornos estandarizados: laboratorios, tribunales, espacios donde las variables pueden controlarse y la evidencia puede ser sometida a escrutinio. En el mundo social, en cambio, reina la ambigüedad. Y en ese magma informe de percepciones, intuiciones y creencias, el creyente y el ateo se dan la mano: ambos creen. Creen lo que han oído, lo que les han repetido, lo que su tribu sostiene.

Por tanto, el verdadero desafío no es tanto qué creemos, sino cómo creemos. ¿Estamos dispuestos a someter nuestras certezas al mismo escrutinio que aplicamos a las ajenas? ¿Nos atrevemos a pensar que, quizás, nuestras convicciones no son fruto de una reflexión libre, sino de una tradición tan férrea como la de cualquier religión?

Con esto, no se pretende invalidar ninguna postura. Solo dejar paladina constancia de que, en último término, todos vivimos de préstamos cognitivos. Y que la humildad epistemológica no es una renuncia a la razón, sino su más alta expresión.Según explica Harvey Whitehouse en su reciente libro

Herencia, copiamos a otras personas por dos razones muy distintas.

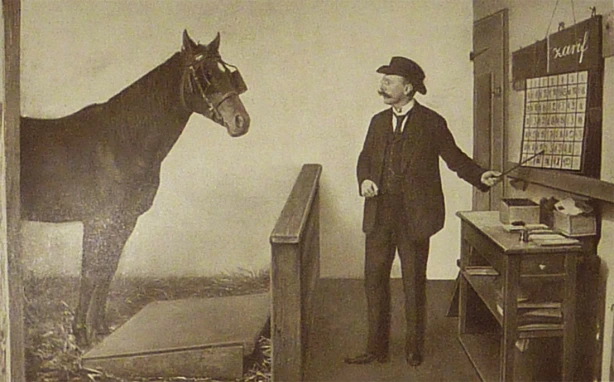

Una de ellas es el deseo de adquirir una habilidad útil que nos ayude a completar diversas tareas de una forma más eficiente o efectiva. En el caso de una imitación instrumental de ese tipo, lo que buscamos son individuos competentes que nos sirvan como modelos adecuados: nos guiamos por un sesgo de prestigio.

La otra razón principal que tenemos para copiar a otras personas es el deseo de ser como ellas para integrarnos en un grupo. En este caso, lo que más nos interesa es observar lo que hacen las demás personas del grupo, con independencia de lo prestigiosas que sean: nos guiamos por un sesgo de conformismo.

En este caso, imitar el comportamiento de los demás parece motivado no por el deseo de aprender, sino por un deseo de conformidad. Porque no realizar adecuadamente el ritual puede dar más miedo que no aprender una habilidad instrumental. Este es un temor que aparece temprano y ya no nos abandona nunca.

Si el deseo de pertenencia —ese impulso profundo de fundirnos con la tribu— nos predispone a imitar a los demás, es lógico suponer que tal tendencia se acentúe precisamente cuando el temor a la exclusión social se vuelve más acuciante. En efecto, cuanto mayor sea el anhelo de integración, tanto más rigurosamente nos plegaremos a las formas rituales del grupo, repitiendo sus gestos con devoción casi litúrgica, como si la fidelidad al guion común pudiera garantizar nuestra inclusión simbólica.

Así, si bien los ateos suelen subrayar la paradoja de sostener que existe un único sistema de creencias que monopoliza la verdad absoluta, mientras que todos los demás yacen en el error. Lo curioso —y quizás revelador— es que tal certeza rara vez proviene de una comparación crítica y exhaustiva de las múltiples religiones del mundo, sino, más bien, del azar de haber nacido en el seno de una tradición específica.

Vista desde este ángulo, la creencia religiosa podría parecer menos absurda si fuésemos capaces de despojar cada religión de sus particularismos históricos, culturales o simbólicos, dejando al descubierto un posible núcleo compartido. Si ese sustrato común existiese —un humus espiritual universal—, entonces podríamos decodificarlo no solo para entender lo que une a todas las religiones, sino también al resto de creencias absurdas que sostenemos la mayor parte del tiempo.

Sergio Parra,

¿Creer o no creer? Tranquilo: no lo vas a elegir tú, Sapienciología 11/04/2025