Canales

22976 temas (22784 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1066 sin leer)

telèmac

(1066 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(807 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(807 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4790 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(623 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(623 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9790 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

-

15:26

15:26 Lo que entiendo por filosofia (7)

» Materiales para pensarLo que entiendo por filosofia (7) -

15:25

15:25 Lo que entiendo por filosofia ( 6)

» Materiales para pensarLo que entiendo por filosofia ( 6) -

15:24

15:24 Lo que entiendo por filosofia (5)

» Materiales para pensarLo que entiendo por filosofia (5) -

15:23

15:23 Lo que entiendo por filosofia 4

» Materiales para pensarLo que entiendo por filosofia 4 -

15:23

15:23 Lo que entiendo por filosofía 3

» Materiales para pensarLo que entiendo por filosofía 3 -

15:20

15:20 Lo que entiendo por filosofía 1

» Materiales para pensarLo que entiendo por filosofía 1

-

14:46

14:46 Elements per a una filosofia de viure en les tradicions de pensament asi...

» UNA CAIXA D´EINES PER PENSARElements per a una filosofia de viure en les tradicions de pensament asi...

-

21:55

21:55 La mascarilla desvelada

» Vida de profesorCuando una mujer musulmana se quita el velo en público siente una sensación de pudor similar a la de un hombre occidental u occidentalizado al quitarse ropa íntima en la calle. Lustros de educación en esas vestimentas determinan los símbolos estéticos por los que avergonzarse, enorgullecerse o permanecer indiferentes. El caso de la mascarilla es […]

-

14:18

14:18 Virtudes argumentativas

» Filosofía para cavernícolasEste artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura

Hay mitos que dicen que en el principio fue el decir, y que el dios creador originó u ordenó el mundo nombrando cada una de sus partes o cosas: el día, la noche, los animales, el ser humano… Curiosamente, en los Evangelios – que fueron escritos en griego – para referirse a este decir creador se utiliza la palabra «logos» que, en castellano, y entre otras, significa cosas como discurso, razón o argumento. Así, en lugar de «al principio fue el verbo», el conocido comienzo del Evangelio de San Juan bien podría haberse traducido como «al principio fue… el argumento».

Al principio y al final, pues ya saben aquello de que «por la boca muere el pez». Nada nos da más información sobre la calidad de una persona que su capacidad para – sea en el lenguaje que sea – expresarse y razonar. Quien sabe argumentar sabe pensar y, por ello, participar en un diálogo («dialogo», otra insigne palabra griega, significa justamente esto: comunicarse con los demás – o con uno mismo – mediante argumentos). No hay alternativa: considérenlo y verán que no hay nada que considerar sin el lenguaje, esto es: sin el verbum o el viejo y filosófico logos griego.

Dado que los argumentos están al principio (como causa de lo que hacemos) y al final (como justificación de lo ya hecho), es importante que aquellos que nos guían y explican sean buenos argumentos. ¿Pero qué es un buen argumento? Hay dos formas (no excluyentes) de responder a esta pregunta. La primera es que un buen argumento es aquel que se atiene a lo racional, verdadero y justo; la segunda, que es el que mejor sirve a nuestros intereses particulares. ¿Cuál de las dos les parece a ustedes más certera (o más útil)?

No es fácil responder a esta pregunta, pero, aunque acostumbremos a creer que las razones que suponemos que nos conviene creer son también (¡qué casualidad!) las más objetivamente ciertas, en los momentos más lúcidos podemos llegar a reparar en lo contrario: que las razones objetivamente más ciertas son también, y justo por ello (¡qué causalidad!), las que realmente nos convienen.

Ahora bien, las razones ciertas y justas no caen de los árboles, ni están a nuestra disposición en el banco, sino que hay que buscarlas o construirlas, habitualmente a través del diálogo con los otros (si nuestra memoria no fuera tan lisonjera, reconoceríamos que ninguna de las ideas que tenemos es estrictamente nuestra). Y ese diálogo argumentativo no es un juego fácil: exige ciertas condiciones morales; condiciones relacionadas con lo que los filósofos llaman “virtudes argumentativas”. Veamos algunas.

La principal virtud argumentativa es la capacidad para reconocer con honestidad el valor y pertinencia de un argumento ajeno, aunque contravenga nuestros intereses o puntos de vista personales. Esta virtud no es sencilla de ejercitar. Suelo decir a mis alumnos que en un diálogo el que pierde es el que gana, porque es el que aprende. Pero aplicarse el cuento es otra cosa, y a veces nos cuesta Dios y ayuda reconocer que no llevamos la razón. Tal vez porque, como dijo alguien, de la expresión «yo opino» lo que más nos gusta siempre es el «yo».

Otra importante virtud argumentativa es la de la tolerancia, que al contrario de lo que se cree no tiene nada que ver con el respeto. La tolerancia es un concepto político relacionado con la convivencia y que refiere el saludable y democrático habito de permitir que se manifiesten opiniones y argumentos diferentes a los nuestros, aunque no los consideremos respetables, y siempre que no conculquen ese mínimo común denominador de la moralidad que son las leyes.

Una tercera virtud trascendental es la empatía, a la que podemos relacionar con lo que los filósofos llaman el “principio de caridad”. La empatía no consiste en respetar la opinión de tu interlocutor (ni siquiera si es víctima de algo, pues nada tiene que ver ser víctima de X con tener mejores argumentos sobre X), sino en ser capaz de comprender las cosas desde su perspectiva argumental, otorgándole por principio la mejor intención racional y moral posible. Por supuesto, para empatizar con alguien tienes que escuchar o leer con atención lo que dice, algo que le resulta dificilísimo a toda esa gente (yo me la encuentro por doquier y en el espejo a veces) cuya absoluta prioridad es expulsar el magma de opiniones y emociones que le hierve por dentro, algo para lo que le sirve de pretexto casi cualquier cosa que se le diga.

Leer antes de opinar, interpretar con generosidad los argumentos del otro, mostrar tolerancia y reconocer con honestidad nuestros errores son, pues, algunas de las virtudes cardinales del buen argumentador, y algo a lo que se le debería dar la máxima prioridad educativa. Aprender la mayoría de las cosas que nos enseñan es contingente. Aprender a dialogar argumentativamente es imprescindible. ¿O no? Para saberlo no tendrán más remedio que argumentarlo.

-

23:24

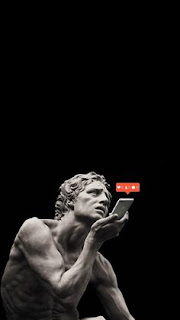

El segrest de la nostra atenció i la llibertat

» La pitxa un lio

15.0 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}Para hacer cualquier cosa que valga la pena, hay que ser capaz de prestar atención a las cosas que importan. No es tarea fácil, no lo ha sido nunca, pero de un tiempo a esta parte se ha vuelto aún más complicado, por nuevas e insospechadas razones.

Mientras mirábamos hacia otra parte, una amenaza de última generación para la libertad del ser humano se ha materializado ante nuestros ojos. No hemos reparado en ella porque ha llegado en distintas formas que nos resultaban familiares. Ha llegado trayendo consigo el regalo de la información, un recurso escaso y valioso hasta la fecha, pero que se nos ha brindado en tal abundancia y a tal velocidad que se ha convertido en una rémora. Y, para acabar de seducirnos, ha llegado con la promesa de que está de nuestra parte, de que ha sido diseñada para ayudarnos a conducir nuestras vidas por los derroteros que nosotros mismos nos hemos marcado.

Pero, por grande que sea su potencial, estas máquinas maravillosas no están exactamente de nuestra parte. En lugar de secundar nuestras intenciones, se dedican a captar y monopolizar nuestra atención. En su competencia despiadada por «persuadirnos», por determinar nuestros actos e ideas conforme a sus objetivos preestablecidos, estas máquinas se han visto obligadas a recurrir a las astucias más mezquinas y rastreras del manual para apelar a nuestros impulsos más viles, a ese ser inferior que nuestra naturaleza más noble ha tratado siempre de combatir y superar. Para colmo de males, han desplegado los sistemas de computación más inteligentes que se hayan visto jamás con el solo propósito de captar nuestra atención y servirse de ella.

Durante demasiado tiempo hemos quitado importancia a los peligros de esta forma de persuasión inteligente y nociva, desdeñándola como una mera «distracción» o una molestia de poca monta. A corto plazo, estos obstáculos pueden mermar nuestra capacidad de hacer lo que queremos hacer. A largo plazo, pueden llegar a impedirnos vivir las vidas que queremos vivir y, lo que es peor, minar facultades fundamentales como la reflexión o el autocontrol, dificultándonos aún más la tarea de «querer lo que queremos querer», por emplear la expresión del filósofo Harry Frankfurt. En este sentido, los nuevos adversarios de la atención no solo suponen una amenaza para el triunfo de la voluntad, sino también para su misma integridad esencial, tanto en el plano individual como en el colectivo.

De entre la variedad de amenazas que pesan sobre la libertad, algunas son reconocibles de inmediato, pero otras necesitan cierto tiempo para revelarse como tales. En lo que respecta a este sistema de persuasión inteligente, cuya influencia perniciosa crece por momentos, el proceso de reconocimiento no ha hecho más que comenzar. Las amenazas, en cambio, ese cúmulo de infraestructuras e incentivos que se esconden tras su funcionamiento, están ya bastante asentadas y consolidadas. Así las cosas, puede que sea demasiado tarde para poner a estos sistemas perniciosos de nuestra parte. Es posible que, a estas alturas, sus mecanismos estén demasiado arraigados en nuestra vida para extirparlos. Personalmente, no creo que sea el caso. No está todo perdido, pero la vía de la salvación es angosta y no tardará en cerrarse.

Hubo un tiempo en que pensaba que los grandes desafíos políticos habían pasado a la historia. Las luchas épicas por la libertad, me decía, habían sido ya libradas por generaciones más ilustres que la nuestra. A nosotros nos quedaba tan solo la tarea de administrar diligentemente su herencia política, el fruto de su esfuerzo.

No podía estar más equivocado. La liberación de la atención humana podría ser la lucha ética y política decisiva de nuestro tiempo. Su éxito es requisito previo de cualquier otra lucha que quepa imaginar. Nos incumbe a nosotros, pues, la responsabilidad de modificar el cableado de estos sistemas de persuasión inteligente y nociva antes de que ellos modifiquen el nuestro. Para ello es preciso encontrar, entre todos, nuevas formas de hablar y abordar el problema, y reunir luego el coraje necesario para lidiar con él, por más que nuestras acciones resulten intempestivas e impopulares.

A principios del siglo XXI, unas fuerzas maravillosas de nuestra invención —las tecnologías de la información y la comunicación— han revolucionado la vida del ser humano. Las experiencias que atesoramos a cada momento, nuestras interacciones sociales, el cariz de nuestros pensamientos y nuestros hábitos cotidianos se configuran hoy, en gran medida, a partir del funcionamiento de estos ingenios. Sus engranajes internos son para muchos de nosotros lo bastante oscuros como para resultar indiscernibles de la magia; no dejamos de maravillarnos de su potencia y originalidad. Y esta admiración trae aparejada una convicción: confiamos en que estos inventos fueron diseñados, como aseguran sus creadores, para adaptarse a nuestros referentes y ayudarnos a dirigir nuestras vidas por los derroteros que nosotros mismos hemos trazado. Creemos, en fin, que estos inventos fabulosos están de nuestra parte.

La atención humana parece haber sufrido un cambio profundo y potencialmente irreversible en la era de la información. Reaccionar a este cambio como es debido podría ser el mayor desafío moral y político de nuestro tiempo.

James Williams, Clics contra la humanidad, Barcelona, Gatopardo ediciones 2021

-

13:09

13:09 El calendario de los filósofos

» Filosofia para todos

Aquí podréis ver qué día nacieron la mayor parte de los filósofos más reconocidos de la historia, junto con sus años de nacimiento y muerte.

ENERO

... (... continúa)1

Arthur Coleman Danto (1924-2013)

2

3

Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.)

4

Gianni Vattimo (1936)

5

6

7

-

13:09

13:09 El calendario de los filósofos

» Filosofia para todosAquí podréis ver qué día nacieron la mayor parte de los filósofos más reconocidos de la historia, junto con sus años de nacimiento y muerte.

ENERO

1

Arthur Coleman Danto (1924-2013)

2

3

Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.)

4

Gianni Vattimo (1936)

5

6

7

8

9

Simone de Beauvoir (1908-1986)

10

11

12

Emmanuel Lévinas (1906-1995), Alasdair MacIntyre (1929)

13

Paul Feyerabend (1924-1994)

14

15

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

16

17

18

Montesquieu (1689-1755), Gilles Deleuze (1925-1995)

19

Auguste Comte (1798-1857)

20

21

22

Francis Bacon (1561-1626)

23

24

25

26

27

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)

28

29

30

31

FEBRERO

1

2

Ayn Rand (1905-1982)

3

Simone Weil (1909-1943)

4

5

6

7

Thomas More (1478-1535)

8

9

10

11

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

12

13

14

Max Horkheimer (1895-1973)

15

Jeremy Bentham (1748-1832), Galileo Galilei (1564-1642)

16

17

18

19

20

21

John Rawls (1921-2002)

22

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

23

Karl Jaspers (1883-1969)

24

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), Judith Butler (1956)

25

26

27

28

Michel de Montaigne (1533-1592)

29

30

31

MARZO

1

Georg Simmel (1858-1918)

2

3

4

5

Rosa Luxemburg (1871-1919)

6

Juan Luis Vives (1493-1540)

7

8

9

10

11

12

George Berkeley (1685-1753)

13

14

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)

15

Karl-Otto Apel (1922-2017)

16

17

18

19

20

21

Slavoj Zizek (1949)

22

23

24

25

26

John Langshaw Austin (1911-1960)

27

28

Daniel Dennett (1942)

29

Ernst Jünger (1895-1998)

30

31

René Descartes (1596-1650)

ABRIL

1

2

3

4

5

Thomas Hobbes (1588-1679)

6

7

8

Edmund Husserl (1859-1938), Emil Cioran (1911-1995)

9

10

Hugo Grocio (1583-1645)

11

12

13

Georg Lukács (1885-1971)

14

Moritz Schlick (1882-1936)

15

16

17

18

Samuel Phillips Huntington (1927-2008)

19

20

David Chalmers (1966)

21

22

Immanuel Kant (1724-1804), María Zambrano (1904-1991), Giorgio Agamben (1942)

23

24

25

26

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

27

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

28

29

30

31

MAYO

1

Emmanuel Mounier (1905-1950)

2

3

Nicolás Maquiavelo (1469-1527)

4

5

Karl Marx (1818-1883), Sören Kierkegaard (1813-1855)

6

Sigmund Freud (1856-1939), Martha Nussbaum (1947)

7

David Hume (1711-1776), Olympe de Gouges (1748-1793)

8

9

José Ortega y Gasset (1883-1955)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bertrand Russell (1872-1970), Rudolf Carnap (1891-1970)

19

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

20

John Stuart Mill (1806-1873), Nancy Fraser (1947)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Oswald Spengler (1880-1936)

30

Mikhail Bakunin (1814-1876)

31

JUNIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jürgen Habermas (1929)

19

Blaise Pascal (1623-1662)

20

21

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

22

23

Alan Turing (1912-1954)

24

25

Willard Van Orman Quine (1908-2000)

26

Peter Sloterdijk (1947)

27

Michael Dummet (1925-2011)

28

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

29

30

Leopoldo Zea (1912-2004)

31

JULIO

1

Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716)

2

3

Franz Kafka (1883-1924)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adela Cortina (1947)

14

15

Walter Benjamin (1892-1940), Jacques Derrida (1930-2004)

16

17

18

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), Axel Honneth (1949)

19

Herbert Marcuse (1898-1979)

20

21

22

23

24

25

26

Jean-Luc Nancy (1940)

27

Jean Baudrillard (1929-2007)

28

Ludwig Feuerbach (1804-1872), Karl Popper (1902-1994)

29

30

31

Hilary Putnam (1926-2016), John Searle (1932)

AGOSTO

1

2

3

4

5

6

Nicolas Malebranche (1638-1715)

7

8

9

10

Jean-François Lyotard (1924-1998)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

28

Jaume Balmes (1810-1848)

29

John Locke (1632-1704)

30

31

SEPTIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Georges Bataille (1897-1962)

11

Theodor Adorno (1903-1969)

12

13

14

15

16

Pietro Pomponazzi (1462-1525)

17

18

19

20

21

22

23

24

Gilles Lipovetsky (1944)

25

26

Martin Heidegger (1889-1976), Hans Reichenbach (1891-1953)

27

28

29

Miguel de Unamuno (1864-1936)

30

31

OCTUBRE

1

2

3

Philippa Foot (1920-2010)

4

Richard Rorty (1931-2007)

5

Denis Diderot (1713-1784)

6

7

8

9

10

11

Hans Kelsen (1881-1973)

12

Edith Stein (1891-1942)

13

14

Hannah Arendt (1906-1975)

15

Friedrich Nietzsche (1844-1900), Michel Foucault (1926-1984)

16

Louis Althusser (1918-1990)

17

18

Henri Bergson (1859-1941)

19

Masilio Ficino (1433-1499)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Erasmo de Rotterdam (1466-1536)

29

Alfred Jules Ayer (1910-1989)

30

31

NOVIEMBRE

1

2

Raimon Panikkar (1918-2010)

3

4

George Edwar Moore (1873-1958)

5

6

7

Albert Camus (1913-1960)

8

Gottlob Frege (1848-1925)

9

Imre Lakatos (1922-1974)

10

11

12

13

Agustín de Hipona (354-430), Saul Kripke (1940)

14

15

16

Robert Nozick (1938-2002)

17

18

Jacques Maritain (1882-1973)

19

Zygmunt Bauman (1925-2017)

20

21

Voltaire (1694-1778)

22

23

24

Baruch de Spinoza (1632-1677)

25

26

27

28

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

29

30

31

DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

Noam Chomsky (1928)

8

9

Peter Kropotkin (1842-1921)

10

Otto Neurath (1882-1945)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Enrique Dussel (1934)

25

Julien Offray de La Mettrie (1709-1751)

26

27

28

Guy Debord (1931-1994)

29

30

31

-

13:09

13:09 El calendario de los filósofos

» Filosofia para todosAquí podréis ver qué día nacieron la mayor parte de los filósofos más reconocidos de la historia, junto con sus años de nacimiento y muerte.

ENERO

1

Arthur Coleman Danto (1924-2013)

2

3

Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.)

4

Gianni Vattimo (1936)

5

6

7

8

9

Simone de Beauvoir (1908-1986)

10

11

12

Emmanuel Lévinas (1906-1995), Alasdair MacIntyre (1929)

13

Paul Feyerabend (1924-1994)

14

15

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

16

17

18

Montesquieu (1689-1755), Gilles Deleuze (1925-1995)

19

Auguste Comte (1798-1857)

20

21

22

Francis Bacon (1561-1626)

23

24

25

26

27

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)

28

29

30

31

FEBRERO

1

2

Ayn Rand (1905-1982)

3

Simone Weil (1909-1943)

4

5

6

7

Thomas More (1478-1535)

8

9

10

11

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)

12

13

14

Max Horkheimer (1895-1973)

15

Jeremy Bentham (1748-1832), Galileo Galilei (1564-1642)

16

17

18

19

20

21

John Rawls (1921-2002)

22

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

23

Karl Jaspers (1883-1969)

24

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), Judith Butler (1956)

25

26

27

28

Michel de Montaigne (1533-1592)

29

30

31

MARZO

1

Georg Simmel (1858-1918)

2

3

4

5

Rosa Luxemburg (1871-1919)

6

Juan Luis Vives (1493-1540)

7

8

9

10

11

12

George Berkeley (1685-1753)

13

14

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)

15

Karl-Otto Apel (1922-2017)

16

17

18

19

20

21

Slavoj Zizek (1949)

22

23

24

25

26

John Langshaw Austin (1911-1960)

27

28

Daniel Dennett (1942)

29

Ernst Jünger (1895-1998)

30

31

René Descartes (1596-1650)

ABRIL

1

2

3

4

5

Thomas Hobbes (1588-1679)

6

7

8

Edmund Husserl (1859-1938), Emil Cioran (1911-1995)

9

10

Hugo Grocio (1583-1645)

11

12

13

Georg Lukács (1885-1971)

14

Moritz Schlick (1882-1936)

15

16

17

18

Samuel Phillips Huntington (1927-2008)

19

20

David Chalmers (1966)

21

22

Immanuel Kant (1724-1804), María Zambrano (1904-1991), Giorgio Agamben (1942)

23

24

25

26

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

27

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

28

29

30

31

MAYO

1

Emmanuel Mounier (1905-1950)

2

3

Nicolás Maquiavelo (1469-1527)

4

5

Karl Marx (1818-1883), Sören Kierkegaard (1813-1855)

6

Sigmund Freud (1856-1939), Martha Nussbaum (1947)

7

David Hume (1711-1776), Olympe de Gouges (1748-1793)

8

9

José Ortega y Gasset (1883-1955)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bertrand Russell (1872-1970), Rudolf Carnap (1891-1970)

19

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

20

John Stuart Mill (1806-1873), Nancy Fraser (1947)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Oswald Spengler (1880-1936)

30

Mikhail Bakunin (1814-1876)

31

JUNIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jürgen Habermas (1929)

19

Blaise Pascal (1623-1662)

20

21

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

22

23

Alan Turing (1912-1954)

24

25

Willard Van Orman Quine (1908-2000)

26

Peter Sloterdijk (1947)

27

Michael Dummet (1925-2011)

28

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

29

30

Leopoldo Zea (1912-2004)

31

JULIO

1

Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716)

2

3

Franz Kafka (1883-1924)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adela Cortina (1947)

14

15

Walter Benjamin (1892-1940), Jacques Derrida (1930-2004)

16

17

18

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), Axel Honneth (1949)

19

Herbert Marcuse (1898-1979)

20

21

22

23

24

25

26

Jean-Luc Nancy (1940)

27

Jean Baudrillard (1929-2007)

28

Ludwig Feuerbach (1804-1872), Karl Popper (1902-1994)

29

30

31

Hilary Putnam (1926-2016), John Searle (1932)

AGOSTO

1

2

3

4

5

6

Nicolas Malebranche (1638-1715)

7

8

9

10

Jean-François Lyotard (1924-1998)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

28

Jaume Balmes (1810-1848)

29

John Locke (1632-1704)

30

31

SEPTIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Georges Bataille (1897-1962)

11

Theodor Adorno (1903-1969)

12

13

14

15

16

Pietro Pomponazzi (1462-1525)

17

18

19

20

21

22

23

24

Gilles Lipovetsky (1944)

25

26

Martin Heidegger (1889-1976), Hans Reichenbach (1891-1953)

27

28

29

Miguel de Unamuno (1864-1936)

30

31

OCTUBRE

1

2

3

Philippa Foot (1920-2010)

4

Richard Rorty (1931-2007)

5

Denis Diderot (1713-1784)

6

7

8

9

10

11

Hans Kelsen (1881-1973)

12

Edith Stein (1891-1942)

13

14

Hannah Arendt (1906-1975)

15

Friedrich Nietzsche (1844-1900), Michel Foucault (1926-1984)

16

Louis Althusser (1918-1990)

17

18

Henri Bergson (1859-1941)

19

Masilio Ficino (1433-1499)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Erasmo de Rotterdam (1466-1536)

29

Alfred Jules Ayer (1910-1989)

30

31

NOVIEMBRE

1

2

Raimon Panikkar (1918-2010)

3

4

George Edwar Moore (1873-1958)

5

6

7

Albert Camus (1913-1960)

8

Gottlob Frege (1848-1925)

9

Imre Lakatos (1922-1974)

10

11

12

13

Agustín de Hipona (354-430), Saul Kripke (1940)

14

15

16

Robert Nozick (1938-2002)

17

18

Jacques Maritain (1882-1973)

19

Zygmunt Bauman (1925-2017)

20

21

Voltaire (1694-1778)

22

23

24

Baruch de Spinoza (1632-1677)

25

26

27

28

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

29

30

31

DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

Noam Chomsky (1928)

8

9

Peter Kropotkin (1842-1921)

10

Otto Neurath (1882-1945)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Enrique Dussel (1934)

25

Julien Offray de La Mettrie (1709-1751)

26

27

28

Guy Debord (1931-1994)

29

30

31

-

9:09

EL MUNDO RETROPICO

» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.

Zygmunt Bauman en su obra "Retrotopía" publicada en el 2017 , año de su muerte , se replantea el concepto de progreso vinculado a un futuro. Los muchos anuncios desde el siglo XVIII y la Ilustración parece que obligaran a pensar o creer que pensar emancipará "per se" sin más. En este sentido el progreso se vincula de manera errónea a la ciéncia, la tecnologia y la indústria y se desvincula realmente de un individuo humano que forma parte de una espécieLa idea del tiempo como una linea cronológica que avanza desde un pasado , pasando por un presente hacia un futuro indica que toda posible liberación de las sujecciones de la historia se resolveran con la libertad, y una razón . Entre este tiempo vivido hay un derecho que establece privilegios en base a una relación de equidad e igualdad , así como en función de ideas como las de la tolerancia o cierta fraternidad humana . Pero también se establece un deber para con los demás en relación a los vínculos y relaciones como sociedad. Sin embargo, GIlles Lipoveski estableció que en estos tiempos existe un vacío como referencias a un sujeto que , aunque dotado de razón y con capacidad emancipatoria, se encuentra sometido a una realidad incómoda. Esa cultura del deber sin que la responsabilidad se establezca como parámetro convertirá a la persona en un sujeto de derechos y exigencias narcicista , individualista y ególatra.

Bauman habla de una nostalgia como un pérdida de lo que antes se alcanzó y ahora no se tiene. En el siglo XX se traducirá por desear una base utópica que permita encontrarse con esas situaciones idílicas que se convierten en referencias válidas. Así se cree que lo imaginado podria ser real e incluso se convertirá en una patologia social. Se idealiza la restauración como un retorno a ciertos nacionalismos en base a confundir la historia y reescribirla de nuevo. ¿Dónde estaría esa topografia de la felicidad o del progreso personal y social ? La retropia pués seria una negación de la posibilidad de la utopia y de idealizar entonces un pasado perdido o robado que todavía seria posible. ¿Pero si el progreso es hacer posible esas utopías y ahora no se creen realizables , qué nos queda ?

El ejemplo del cambio climático permite entender que durante el periodo de tiempo que se paralizó el mundo como consecuencia de la pandemia desconocida entonces , la reactivación de los sistemas ecológicos y el renacer de sus hábitats fué un hecho nada relativo. Pero parece que una vez dominada la situación pandémica de nuevo el mundo abusa de los recursos excasos , deja de acordar la lucha por una sostenibilidad para futuras generaciones y más bién se pone a enviar naves privadas o patrocinadas en busca de la dominación del espacio de la Via Láctea , Eso significa que los poderes de los Estados y las corporaciones han vendido una idea de progreso hecha a medida del traje de sus ciudadanos . La amenaza de las pensiones, la amenaza de la ley laboral justa, la amenaza de cierta recesión económica, la amenaza del paro, la amenaza de un sistema culpable de despilfarrar el gasto público a diferencia del beneficio del poder de lo privado ha convertido en miedo real a toda la población.

Todo esto convierte el futuro en algo incierto y genera a la población una incertidumbre permanente , Las restricciones en función de los transportes de mercancias, las de agua por la sequia , las de energias no renovables por el encarecimiento de estos bienes , la de la precariedad permanente del trabajo y de su poder adquisitivo parece que se han adueñado de un mecanismo que se va interiorizando sin más dentro de cada ciudadano. Por eso si no se considera el futuro como posible se acaba volviendo al pasado como momento idílico.

En ese tiempo de encontrar un topos, un lugar donde habitar , los nacionalismos son un caldo de fanatismos, dogmatismos , y de un imperialismo que intenta regresar. Cosa que permite diseñar una idea de control y seguridad que limita los conceptos de libertad claramente,

La caracterización de la idea de tribu , la mirada de un yo alejado de la culturarización y de la posibilidad de civilización de lo humano para seleccionar y diseñar un presente. Acaso no sería interesante pensar como los países alienados con Rusia se consideran así mismos como garantes de cierto bloque de un pasado victorioso. La memoria histórica así recupera de forma selectiva lo que quiere y permite identificarse con lo que le ofrece garantías de retorno.Las políticas de la memoria no deja pués de descartar los hechos que desea no construir y ennoblece aquellos que los convertirá en un presente bondadoso y amable para la población.

-

20:06

Per què Facebook necessita metavers?

» La pitxa un lioPrimero, porque es una red de viejos. Que no se me ofenda nadie, son los datos, y este testimonio de un profesor estadounidense resulta un excelente indicativo: tras preguntar a sus alumnos de quince y dieciséis años si tenían FB, le respondieron riéndose que es una red para mamás, papás, y abuelos.

Segundo, porque muchos milenials que fueron sus usuarios más activos lo están dejando por el excesivo odio que la aplicación facilita, y los que aman odiar y difundir sus teorías más delirantes, como QAnon o los antivacunas, se van también porque les «censuran». Los documentos internos de la compañía prevén que el 45 % de los usuarios estadounidenses abandonen la aplicación en los próximos dos años.

Zuckerberg comenzó a publicitar su metaverso en julio pasado, y desde entonces no han dejado de lloverle los problemas a su red social. Sobre todo por la garganta profunda sobre cuyas revelaciones publicó una serie de artículos The Wall Street Journal. Han mentido sobre sus prácticas, y todas sus plataformas racistas y antivacunas han tenido menos censura y supervisión. Para colmo los intentos de control de sus algoritmos provocaron el efecto contrario, magnificando ese odio que allí funciona tan bien.

El MIT ha explicado cómo hicieron los algoritmos perversos de FB, y da escalofríos. Otro análisis especialmente interesante pero menos técnico es el de Mauricio Cabrera, periodista mexicano especializado en creator economy, donde concluye que para enganchar a la audiencia en Facebook hay que enojarla. El éxito allí pasa por el odio y la polarización.

La empresa conocía la negativa influencia de Instagram sobre la salud mental de niños y adolescentes, y lo ocultaron. Sus directivos ignoraron sistemáticamente las denuncias presentadas por empleados sobre publicaciones que atentaban contra los derechos humanos —desde ejecuciones a violaciones—. Y, el colmo, se ha constatado que la red social facilitó tanto la difusión de ideas antivacunas que destruyeron parte de los esfuerzos de vacunación contra la covid-19 de la administración Biden.

Semanas después de ese reportaje, Frances Haugen, product manager de FB, se presentó ante el senado estadounidense: ella era la garganta profunda. Su alegato no pudo ser más claro: «Facebook daña a los niños, provoca división en nuestra sociedad y debilita la democracia. Puede cambiarse, pero ellos no lo van a hacer si no se les empuja desde fuera».

Martín Sacristán, Futuro Imperfecto#2: Metaverso y trabajo aumentada sin vuelta atrás, jotdown 04/01/2022 [https:]] -

19:59

Per què metavers?

» La pitxa un lio

Metaverso resume una idea que afecta a aquellas empresas cuya actividad se basa en internet. Necesitan crecer más, pero todavía hay gente que va a las tiendas físicas, a bares, a estadios deportivos, y eso es un problema porque roba tiempo online a los gigantes tecnológicos. La estrategia experimental de Facebook en un barrio de Seattle es un buen ejemplo del objetivo final del metaverso. Ha alquilado los locales de negocios que quebraron por la pandemia, y creado escaparates que remiten mediante código QR a tiendas virtuales de la red social. Necesitan que estemos en el entorno virtual, y que hagamos cada vez más cosas allí, especialmente aquellas que supongan desembolsos. Para conseguirlo transformarán internet en otra cosa, hoy difícil de concebir.

Martín Sacristán, Futuro Imperfecto#2: Metaverso y trabajo aumentada sin vuelta atrás, jotdown 04/01/2022 [https:]]

-

13:07

13:07 Niños con móvil

» Filosofía para cavernícolasEste artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Una reciente entrevista en prensa al experto en educación digital Jordan Shapiro ha avivado el debate en torno al problema de cuándo y en qué condiciones permitir a los niños el uso de móviles o dispositivos similares. Shapiro defiende la necesidad de educarlos en el uso de esas tecnologías antes de los doce o trece años. ¿Es razonable su propuesta?

Partamos del hecho innegable de que el móvil y otros aparatos equivalentes son ya parte consustancial de nuestro entorno, cuando no de nuestra identidad o de procesos cognitivos básicos como memorizar, ordenar, buscar o comunicar información. Se utilizan para todo y nadie, ni el más crítico con ellos, renuncia a utilizarlos. Si es así, educar intensivamente y desde muy pronto en un uso adecuado de los mismos no parece ninguna insensatez. Y sin embargo no es esta la política habitual por parte de familias y educadores, que suelen preferir prohibir el uso a educar en él (algo bastante contraproducente, pues los niños a los que se les prohíbe o restringe severamente el acceso al móvil, a los videojuegos o a la tele, suelen ser los mismos que en cuanto tienen ocasión se dan de forma compulsiva y desordenada al abuso de esas tecnologías y entretenimientos).

¿Por qué mantener entonces la actitud prohibicionista? Uno de los pretextos es la supuesta adicción que generan las «nuevas»tecnologías. ¿Pero es esto cierto? No lo creo. En todo caso, los entornos digitales serían hoy tan «adictivos» como hace veinte o treinta años lo eran los entornos físicos, pues los chicos hacen hoy a través del móvil y el ordenador sustancialmente lo mismo que hacían antes en la calle o en el salón de casa: entretenerse, socializar, educarse, comprar, jugar, conversar con otros… No se trata pues, salvo excepciones, de ninguna adicción, sino de un (complejo y rapidísimo) cambio de costumbres por el que lo que antes se hacía de determinada forma ahora se hace de otra. Con todas las consecuencias que ello supone, por supuesto; buenas y malas.

Porque tampoco es fácil saber si interactuar en entornos físicos es siempre mejor que hacerlo a través de dispositivos digitales. La calleno tiene por qué ser menos peligrosa o condicionante que el móvil o el ordenador; en ambos escenarios se dan la publicidad, los comportamientos inmorales o indecorosos y todos los peligros que supone vivir en un mundo como el nuestro. Y en ambos casos de lo que se trata es de educar, y no de impedir que el niño se relacione con ese mundo (sea analógico o digital). No olviden que los niños sobreprotegidos están siempre más expuestos a todo tipo de peligros (pues carecen de experiencia y de autonomía para afrontarlos), uno de los cuales, por cierto, es el de contagiarse de las creencias y miedos de padres obsesionados por controlar a sus hijos (ahora a través del móvil). Casi diría que los niños tienen siempre más probabilidad de verse afectados por unos padres neuróticos que por abusones o pederastas (que los hay en las redes tanto como antes los había en calles y parques).

Otra objeción frecuente es la de los daños cognitivos que ocasiona la utilización del móvil en niños y adolescentes, algo que hasta la fecha nadie ha demostrado fehacientemente, y que no resulta muy creíble. A mi juicio, los niños de ahora estudian, piensan y se expresan como siempre (con leves cambios, unos a mejor y otros a peor). Es cierto que se distraen mucho con el móvil, pero como antes, y por la misma razón (los rollos que les obligamos a hacer o padecer), lo hacían con el vuelo de una mosca. En cuanto al acoso o el aislamiento social, hoy hay una sensibilidad y unos recursos – precisamente digitales – para paliar ambos fenómenos que ya hubieran querido los chicos de hace treinta años, cuando era normal acosar con impunidad a los más débiles en el patio de recreo o en la calle y no existían las redes sociales para mitigar la soledad del que, por lo que sea, carecía de suficientes habilidades sociales. El valor de la inclusividad y del respeto por el diferente son valores de ayer por la mañana, y están ligados al contexto de una sociedad global e interconectada.

En todo caso, recuerden que el rechazo a los cambios asociados al desarrollo tecnológico es una constante cultural. El pánico que provoca hoy el uso infantil de los móviles es el mismo que ya suscitaron los videojuegos, los ordenadores o la tele. Todo lo cual no quiere decir que no seamos prudentes, o que no tengamos que establecer una regulación legal de protección al menor, sino que, con todo, lo más importante es acompañar a los chicos y chicas en la iniciación a un mundo vinculado innegablemente a la tecnología, educándolos para vivir en él de forma lúcida, crítica y ética. No hay mayor inversión que esa en la seguridad y dignidad de los niños.

-

13:03

13:03 Carne de bulo

» Filosofía para cavernícolasEste artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Ignoro quién asesora, si es que alguien lo hace, al ministro Alberto Garzón, pero sea quién sea o está cocido o le falta un hervor, como prefieran. Solo a un ingenuo o un extravagante artista de la estrategia política se le puede ocurrir que es conveniente decir lo que se piensa (en este caso, verdades como puños) en un contexto como el presente, con elecciones regionales a la vista y con los dos partidos de la derecha (uno de ellos loco por hacernos olvidar su crisis interna) en una pugna salvaje por ver quién vocifera, crispa y embriaga con una dosis más alta de demagogia a los ciudadanos.

Digo que lo que dice Garzón son verdades como puños porque es evidente, y todo el mundo (vote a quien vote) sabe que: (a) hay carne de peor y mejor calidad; (b) la carne de peor calidad está vinculada a un sistema de producción industrial, masiva y a bajo coste, que se conoce como ganadería intensiva, y la carne de mejor calidad a sistemas de producción tradicionales o extensivos en los que se produce menos, pero mejor; (c) la ganadería intensiva supone no solo infringir a los animales una condiciones de vida infernales, sino contaminar el entorno y contribuir a la ruina del medio rural (en el que los pequeños ganaderos no pueden competir con las macrogranjas industriales); (d) la política defendida por Garzón de aumentar las restricciones a la agricultura intensiva y favorecer a la agricultura extensiva (pareja a la disminución de la producción y el consumo de carne) es la misma que plantean el gobierno, la UE y los organismos internacionales como parte de la estrategia de transición a una economía sostenible.

Ahora bien, aunque sobre todo lo anterior hay datos de sobra (censos de animales, incremento del número de macrogranjas, índices asociables de contaminación y despoblamiento rural, denuncias de la UE, protestas de vecinos, reivindicaciones de pequeños productores…), los datos no tienen nada que hacer frente a la habitual berrea política y el rasgamiento ritual de vestiduras en tuits, tertulias y declaraciones varias. La razón de esta sinrazón es, ya sabemos, que la lucha partidista es en gran parte una cuestión identitaria e irracional. Más que nada porque identificarnos emocional y socialmente con un partido, líder o comunicador carismático, o con un determinado imaginario simbólico (fachas y progres, taurinos y animalistas, cazadores y ecologistas, machirulos y feministas…) es una manera demasiado tentadora de evitar la tediosa tarea de informarnos, analizar y reflexionar por nosotros mismos. Lo malo de esta confortable actitud es que se lo ponemos a huevo a los expertos en marketing consagrados a alimentarnos con información-basura de rápido engorde electoral.

Gran parte de esa información basura se compone de bulos fáciles de fabricar. No necesitan más que dos cosas. La primera, inventar la “información” que interesa, si es posible tergiversando una información real para que la mentira lo parezca menos (en el caso de Garzón, que dijo que la ganadería extensiva española – con mención explícita a la extremeña – era magnífica, y la producción intensiva insostenible y mala, se le hace decir que “España exporta carne de mala calidad”). Y la segunda, viralizar la información falsa (hay equipos especializados en la tarea) hasta que, gracias a la repetición y a nuestra invencible pereza para cuestionar lo que nos apetece oír, se convierte en una verdad de las buenas, de las que levantan olas de indignación.

Ahora, dicho lo que había que decir sobre bulos y verdades, volvemos al principio. Una cosa es decir lo que uno piensa (y que esto, además, sea una verdad como un templo), y otra cosa es hacer política. Y me parece mentira que alguien como Garzón, curtido en la lucha partidista (como mínimo la interna), no se entere de algo tan simple. Si sigue así acabará por representar mejor que nadie a esa moribunda y antipática izquierda que, desde su trono intelectual y moral, no parece que haga otra cosa que señalarle a la gente cómo debe de comer, consumir o usar el idioma. ¡La ultraderecha no podría estar más satisfecha!

Un político cabal no puede, en fin, parecer un adolescente resabiado y desconsiderar toda la suma de intereses, circunstancias, juegos de poder, creencias y hábitos colectivos (entre ellos el del consumo barato de algo que, como la carne, era un lujo hasta no hace mucho para la mayoría) que rodean e inevitablemente afectan a su incuestionable verdad. Ha de pelear por sus principios, sin duda, pero tiene también que conciliarlos, aunque sea estratégicamente, con la compleja y reticente realidad. Al menos, si quiere hacer política. Y no quedarse, como diría Yolanda Díaz, en una esquinita pequeña y marginal. Veremos.

-

20:29

Laporte Roselló, Joan Ramon (Profesor Honorario, Universitat Autónoma de...

» La pitxa un lioLaporte Roselló, Joan Ramon (Profesor Honorario, Universitat Autónoma de... -

18:34

El bé, el mal i la llei (Hoobes)

» La pitxa un lio

15.0 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;}... los hombres no derivan placer alguno sino antes bien, considerable pesar de estar juntos allí donde no hay poder capaz de imponer respeto a todos ellos. (224)

15.0 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;}

Los deseos, y otras pasiones del hombre, no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de esas pasiones, hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no pueden saber hasta qué leyes. Ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que lo hará. (226)

De todas formas, qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que temer puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar, en una guerra civil, hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. (226)

De esta guerra de todo hombre contra todo hombre, es también consecuencia que nada puede ser injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen allí lugar. Donde no hay poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y el fraude son en la guerra las dos virtudes cardinales. La justicia y la injusticia no son facultad alguna ni del cuerpo ni de la mente. Si lo fueran, podrían estar en un hombre que estuviera solo en el mundo, como sus sentidos y pasiones. Son cualidades relativas a hombres en sociedad, no en soledad. Es consecuente también con la misma condición que no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre mío y tuyo; sino sólo aquello que todo hombre pueda tomar; y por tanto tiempo como pueda conservarlo. (226-227)

Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la muerte; el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable; y la esperanza de obtenerlas por su industria. Y la razón sugiere adecuados artículos de paz sobre los cuales puede llevarse a los hombres al acuerdo. (227)

15.0 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;}Capítulo XIII

De la condición natural del género humano, en lo que concierne a su felicidad y miseria

Thomas Hobbes, Leviatán, Editora Nacional, Edición preparada por C. Moya y A. Escohotado, Madrid 1983, segunda edición corregida -

17:35

this is philosophy-empirismo

» La pitxa un lio -

17:28

CÓMO FUNCIONA NUESTRO CEREBRO EN EL MUNDO DIGITAL

» La pitxa un lioCÓMO FUNCIONA NUESTRO CEREBRO EN EL MUNDO DIGITAL -

23:52

La concepció protèsica de la tècnica d'Ortega y Gasset.

» La pitxa un lio

Como Heidegger, Ortega reconoce que más allá del cálculo cuantitativo hay que entender la técnica, el diseño y uso de instrumentos tanto en ingeniería como en arte, como acciones de un ser que no parece tener hogar en el mundo: “preguntando: ¿cómo tiene que estar constituido un ser para el cual es tan importante crear un mundo nuevo? La respuesta es sencilla: por fuerza, un ser que no pertenece a este mundo espontáneo y originario, que no se acomoda en él.” (Meditación de la técnica). En aquel coloquio ante arquitectos que querían hablar de reconstruir ciudades, ante la mirada displicente de Heidegger desde el auditorio, terminaba Ortega dirigiéndose a los urbanistas “El nuevo mundo de la técnica es, por tanto, como un gigantesco aparato ortopédico que ustedes, los técnicos, quieren crear, y toda técnica tiene esta maravillosa y —como todo en el hombre— dramática tendencia y cualidad de ser una fabulosa y grande ortopedia.” (o.c. p. 154). Ortega señala las risas con las que fue recibida su última afirmación. Pero su concepción protésica de la técnica, “cyborgiana”, quizá no sea la última palabra, pero arroja algo más de luz que las nieblas litúrgicas de Heidegger.

Fernando Broncano, Ortega frente a Heidegger sobre la técnica, El laberinto de la identidad 30/01/2022

[https:]] -

23:33

Fins a quina edat no s'ha de deixar el mòbil als infants?

» La pitxa un lio

TEXT1: Jordan Saphiro, expert en alfabetització digital

La mayoría de la gente da por primera vez un smartphone a sus hijos hacia los 13 años. Me parece el peor momento posible. Todo lo relacionado con la apariencia, la popularidad... ¡está en el móvil! ¿Te crees que tu hijo la primera vez que lo ve es a los 13?Hay que hacerlo antes, cuando todavía puedes darles pautas, consejos saludables. A los siete o nueve años un hijo dice: “Sí mamá, sí papá, hago lo que tú me digas”. Pero en cuanto tiene 13 te dice: “Tú no sabes de lo que hablas”. No digo que el niño tenga un Instagram con tres años, pero hay que enseñarles pronto. La mayoría de la tecnología no existía cuando éramos pequeños y nadie sabe cómo hablar de ella. Por eso, ¿por qué escuchamos a los techies hablando de crianza? Cuando leí lo de Steve Jobs [no quería que sus hijos usaran tecnologías] pensé: es a la última persona a la que le pediría consejo sobre crianza. Sí acudiría a un doctor, a un educador, hasta a un cura... Pero no a alguien que construye teléfonos.

[https:]]

TEXT 2: Álvaro Bilbao, neuropsicòleg.

La etapa que va desde el nacimiento hasta los 12 años es una fase preciosa donde los niños aprenden a conectar con la vida través del juego. No hay etapa más feliz ni momento más oportuno para mirar al mundo con los ojos bien abiertos. Sin embargo, cada vez los niños y niñas pasan más tiempo conectados a las pantallas.Pon a un niño de un año delante de una para ayudarle a comer y no conectará durante toda la comida con la mirada de su madre. Pónsela a un niño de dos y se sentirá frustrado cada vez que coma sin ella. El de seis, si tiene consola, perderá el interés por dibujar. El de ocho dejará de mostrar interés por leer libros si puede jugar al Fortnite y el de 10 preferirá mirar su teléfono al salir de la escuela a jugar con sus amigos. No es cuestión de inteligencia, clases sociales o buenas intenciones. Es simplemente cuestión de cómo funciona nuestro cerebro.

Cada vez que recibimos un mensaje, salta un anuncio o vemos un nuevo estímulo en redes sociales recibimos una pequeña dosis de dopamina; una descarga de placer que es la base de los circuitos del placer y la motivación humana. Es por eso que estamos tan enganchados a las pantallas. Nuestro cerebro no puede evitar mirar una y otra vez nuestro dispositivo porque, aunque nos cueste reconocerlo, el bombardeo constante de estímulos visuales novedosos y perfectamente diseñados provoca adicción. Es la sensación de terminar de ver algo visualmente sorprendente pero necesitar otra dosis más. También tenemos otros circuitos cerebrales, como el circuito de la serotonina, que se activan cuando conversamos cara a cara con un amigo, terminamos una tarea difícil o ayudamos a una persona que nos necesita. La serotonina produce sensación de conexión, propósito y satisfacción. A diferencia de la dopamina, que puede provocar frenesí, no necesitamos otra dosis de serotonina inmediata porque estas emociones traen consigo una sensación de calma.

En un mundo cada vez más rápido e incierto nos sorprende el número creciente de casos de depresión infantil y suicidio juvenil, pero la realidad es que nuestros jóvenes intentan agarrarse a la vida a través de estímulos y experiencias digitales que son tan superficiales y efímeros que solo logran arañarla. Retrasar el uso de teléfonos móviles hasta los 12 años de edad puede dar a nuestros niños el tiempo que necesitan para desarrollar un cerebro más resistente; con capacidad de experimentar la profunda sensación de calma y propósito que todos sentimos cuando ayudamos a los demás o nos sentimos satisfechos. Y eso… eso tiene un valor incalculable porque es lo que más les va a ayudar a sentirse conectados a la vida y agarrarse a ella cuando lo necesiten.

[https:]] -

16:52

La quarta revolució industrial i el Gran Reset

» La pitxa un lio

Tenemos también la interpretación de los economistas, que asocian transhumanismo y cuarta revolución industrial. Klaus Schwab fue de los primeros en usar ese término, y como fundador del Foro Económico Mundial —y de su famosa asamblea anual en Davos—. Su última predicción, el Gran Reinicio. Una nueva etapa económica, tras el coronavirus, con una neoglobalización donde todos los productos se habrán convertido en servicios. No poseeremos nada, ni el coche, ni la ropa, accederemos a cualquier posesión material mediante el pago por uso. Las casas serán hospitales asistidos por inteligencia artificial, y la popularizada telemedicina es un primer paso hacia ello. Y solo los países capaces de incluir la inteligencia artificial y la robotización en sus estrategias de desarrollo continuarán siendo sociedades avanzadas y capaces de generar bienestar.

Martín Sacristán, Futuro imperfecto#: Transhumanismo (seremos ciborgs), jotdown febrero 202 [https:] -

16:42

Una forma eterna de veure les coses.

» La pitxa un lioAl final, la realidad no es más que una forma eterna de ver las cosas. Lo que pasa es que cuando ya no hay forma de ver las cosas atravesando el tiempo entonces son las cosas las que te ven a ti. Y entonces sucede que es la actualidad la que nos mira, la que nos maneja, la que nos dice sobre qué pensar en cada momento. ¿Se acuerdan cuando nos manifestábamos por la crisis climática? Fue hace mucho ya, había una niña, una tal Greta Thumberg que llevaba un chubasquero amarillo y que se convirtió en pura inspiración. ¿Sabe alguien qué fue de ella? La actualidad la escupió como un hueso atravesado en la garganta.

El problema (y la desgracia) es que cuando la realidad no es capaz de atravesar el tiempo, entonces apenas se puede hablar de ella porque empieza a parecer que cualquiera podría hacerle lo que quisiera. En la práctica, decir que lo real no permanece equivale a decir que no existe. ¡Peor aún! Es como dar patente de corso para cambiar la realidad al antojo, o sea, a los intereses de cada cual. Porque la realidad misma es lo puesto en cuestión —no las evidencias efímeras de las portadas— y la verdad parece antes el haz del foco de gloria que otorga el último minuto trending topic que el producto necesario de los hechos, la historia o las ideas. De la sustancia del mundo, por decirlo de una vez. No en vano estamos construyendo una realidad paralela a marchas forzadas, un delicioso metaverso donde las cosas prometen tener principio y fin, donde podremos establecer acuerdos y pactos nuevos y definir dónde empieza y termina el tiempo. Evidentemente está siendo un gran éxito, porque la realidad ha perdido su sitio en el pensamiento y su espacio en el alma (de hecho, va como alma en pena). Y ahora lo único real es el deseo universal de inventarla o de negarla.

Así que toca escoger: realidad o actualidad. Y siempre habrá una pérdida en nuestra decisión, siempre nos faltará algo fundamental. Así las cosas, mi único deseo es no elegir siempre lo mismo. Que algunos días gane la vida, esa que es real y aún nos espera.

Nuria Labari, Elige: actualidad o realidad, El País 05/02/2022

-

16:22

Blockchain vs Intel·ligència Artificial

» La pitxa un lio

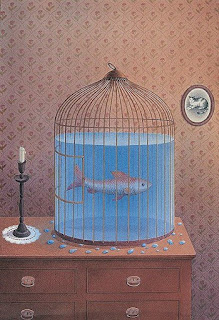

Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; dos siglos después, Reza Negarestani y Nick Land actualizan la discusión de Hegel y Schopenhauer. Negarestani es un filósofo e ingeniero informático iraní que pretende llevar la empresa humana hasta sus últimas consecuencias. Y esa empresa es la autorrealización de la Razón. La Razón no es necesariamente una capacidad individual ni biológica, sino una actividad de crítica y exploración constante que puede y debe superar a lo humano. Solo necesita un entorno social y semántico (reglas y lenguaje) que le permita conectarse y actualizarse sin límites. El inhumanismo de Negarestani está tan influenciado por Hegel como por el desarrollo del software: un dispositivo inteligente que avanza hasta no dejar nada afuera y que puede emanciparse de su soporte biológico y material, es decir, de los humanos. Y ya que estamos, superar al capitalismo como «supuesta totalidad inmediata del estado de cosas». (...)

Sin nombrarlo, Negarestani apunta contra su antiguo maestro, el filósofo británico radicado en China, Nick Land. Heredero de Schopenhauer y Nietzsche, para Land hay un afuera de la Razón al que solo podemos acceder mediante el deseo irracional. Y nada expresa tan bien ese deseo como el tecnocapitalismo global, en donde el goce del consumo, el lucro y la destrucción creativa aceleran al sistema más allá de los límites humanos. Land, trumpista acérrimo, cree que hoy los humanos solo pueden aportar su irracionalidad a la aceleración del capital inhumano. Según Negarestani, el antihumanismo de Land incurre en el mismo conservadurismo que el humanismo de Kant: entender a la mente humana como un atributo dado, fijo, incapaz de superarse a sí mismo.

En realidad, Land, como buen lector de Lovecraft, no confía en la razón humana porque espera una inteligencia que llegue desde otro mundo ¿Y qué es internet sino otro planeta viviendo en las entrañas del nuestro? En la red emerge una especie de «verdad posinteligente», un acervo de información legítima que no requiere de un discurso racional, ni de la supervisión de una instancia intelectual superior, ni siquiera de un espacio social y semántico reconocible. «Ya no se trata de cómo pensar la técnica: la técnica piensa cada vez más en sí misma. La autopista hacia el pensamiento no pasa por profundizar la cognición humana sino por la inhumanización de lo cognitivo». Se trata de una auténtica mente alienígena que ya no solo deja atrás el soporte humano de la inteligencia sino la forma misma de la inteligencia antropomórfica que Negarestani pretende replicar y mejorar. Y puede cumplir con todo lo que se espera de la filosofía (determinar la verdad y/o el sentido) sin emular a la racionalidad humana.

Llegados a este punto, es necesario advertir que Negarestani y Land no están hablando de la misma tecnología. La Razón inhumana de Negarestani es la Inteligencia Artificial (IA), la tan mentada infraestructura cibernética de algoritmos que extraen y ordenan datos, para así perfeccionar a los algoritmos para extraer y ordenar más datos, para así perfeccionar a los algoritmos para extraer y ordenar más datos, etc… El óptimo de la IA sería concentrar toda la información existente en un solo punto soberano que tomase todas las decisiones. La mente alienígena de Land es el blockchain, la red de intercambio directo entre usuarios cuyas transacciones son validadas y registradas en una cadena de bloques accesible a cada usuario pero protegida criptográficamente. Una suerte de libro contable distribuido. El óptimo del blockchain sería una red en la que participara cada ser del planeta (en principio, de este) y llevara las transacciones a tal volumen y velocidad que fueran imposibles de crackear, coordinando de manera confiable (sin deliberación, sin política, sin errores humanos) a seres pocos confiables.

La IA nos conduce a una sociedad verticalista y racional; el blockchain, a una comunidad horizontal y no necesariamente racional. Bitcoin, el producto más visible del blockchain a la fecha, aún da la impresión de ser una «nave de los locos»: miles de freaks, gamers, incels y otras criaturas de la oscuridad digital conectados, jugando con una moneda sin respaldo físico. El derechista Peter Thiel lo sintetiza así: la IA es comunista, el blockchain es libertario. Mientras el Estado chino refuerza su ofensiva contra la minería de bitcoin, Vitalik Buterin sigue de gira por el mundo portando su semblante alienígena y a Ethereum: el proyecto de llevar al blockchain desde las monedas a los contratos, es decir, a la base de la sociedad civil.

Gane quien gane, lo importante es que ambos modelos de sociedad descansan en el supuesto de una extendida irracionalidad humana. La IA confía en poder gobernar racionalmente a este rebaño de pobres idiotas quejándose en redes sociales, subiendo fotos o escribiendo columnas de mierda. El blockchain prefiere conectar a los dementes entre sí y dejar que su sola interacción en busca de dinero fácil haga funcionar al sistema. Desde la cúspide del Leviatán digital o desde las catacumbas de internet, brotará la Razón que nos permita vivir casi sin pensar.

Alejandro Galliano, ¿Qué hacemos con los humanos?, eldiarioar.com 05/02/2022 [https:]]

-

16:05

Optimització versus empatia.

» La pitxa un lioTristes tiempos si ahora la pandemia comienza a usarse como excusa para tomar decisiones polémicas que reducen costes a quienes gestionan y restan servicios a la ciudadanía, bajo el argumento de mayor automatización y optimización. “Nos vamos porque la mayoría usa las aplicaciones móviles”. “Cerramos servicios médicos porque el pueblo es pequeño”. Primar los beneficios siempre perjudica al viejo, al pobre, al enfermo, al que usa transporte público. Las desigualdades normalizan un lado creciente de la humanidad que se enfría al tiempo que calentamos la máquina y pulsamos asterisco.

Es grande la tentación de delegar en las máquinas lo que más perturba o no resulta rentable, entre otras cosas, porque la máquina es indolente ante las quejas. No se inmuta ni entristece. La reclamación puede terminar con un “Inténtelo más tarde” mientras los asesores humanos, más precarios y con menos tiempo, se van alejando a otras ciudades, o al otro lado del teléfono, para terminar remitiendo al cajero automático o a la aplicación web donde están las respuestas, ¿acaso saben nuestras preguntas?

¿Se han fijado que cada vez más las masas somos atendidas y leídas por máquinas, mientras los más privilegiados son atendidos por humanos con tiempo? ¿Se imagina contar con un asesor que pacientemente le ayude a entender las cuentas, una doctora que pueda dedicarle tiempo y atención, un psicólogo que le escuche, una abogada que le oriente, mediadores capaces de empatizar y comprenderle? De esto trata el enfriamiento humano y no es ajeno al calentamiento planetario.

Remedios Zafra, Calentamiento global, enfriamiento humano, El Cultural 01/02/2022

-

15:55

El savi boig, l'antiheroi.

» La pitxa un lioAsí como el arquetipo del héroe guerrero sigue muy presente (demasiado, de hecho), tanto en los superhéroes de la cultura de masas como en la versión sucedánea de las estrellas del deporte, el héroe cultural no tiene una representación visible salvo, en todo caso, en su vertiente negativa: el típico «sabio loco», malvado o irresponsable, que intenta dominar el mundo o lo pone en peligro con sus impíos experimentos. Algunos grandes científicos, pensadores y artistas llegan a veces a hacerse populares; pero, en general, más por sus excentricidades que por sus aportaciones (comprendidas por muy pocos), y el verdadero héroe cultural de nuestro tiempo es el gran ignorado de nuestra desquiciada sociedad.

Porque el héroe cultural de nuestro tiempo, como no podía ser de otra manera, no es un individuo sino un colectivo. Un colectivo por suerte cada vez más y mejor articulado, pero por desgracia cada vez menos y peor conocido: la comunidad científica.

Carlo Frabetti, El héroe cultural: de prometeo a Frankestein, jotdown 03/02/2022

-

23:35

Podem atribuir a un algoritme idees?

» La pitxa un lioPara acceder a la etapa de la técnica, para aplicar un universal a los casos semejantes, hay desde luego que disponer de ese universal ese eidos, forma o especie, al que se refiere Aristóteles en el texto citado. Los humanos disponemos del mismo, sea de manera innata sea porque lo hemos adquirido, y se da la circunstancia de que generalizamos con muchísima facilidad. Así un niño que ha tenido ante sí un caballo rápidamente reconoce la forma (el eidos) del mismo en otro caballo. Cosa que plantea un problema a quienes esperan que el conocer de la máquina llegue a ofrecer un día la clave de nuestro propio funcionamiento, pues las redes neuronales generalizan con mucha mayor dificultad.

Pero este disponer de una forma que aplicamos a pluralidad de individuos tiene dos explicaciones posibles, a las que me refería al hablar de innatismo o adquisición. La primera es que esa forma se forja en la misma experiencia, es por así decirlo su resultado. La segunda es que las formas son ideas inherentes a nuestro ser, para las cuales la experiencia es simplemente la ocasión material de actualizarse. Este asunto remite a viejos problemas filosóficos sobre el peso de la inducción en el conocimiento no ya maquinal o animal sino humano, sobre la cuestión cartesiana de las ideas innatas y en última instancia sobre la tesis platónica de que, tratándose del ser de razón, conocer es siempre, en un nivel u otro, re-conocer; no tanto generalizar a partir de iteración de experiencias, como ver en lo dado un caso particular de un concepto.

En el caso de Aristóteles la posición es de un platonismo matizado: cabría decir que los universales (el campo eidético, el campo de las ideas) es innato en los seres de razón, pero que no se actualiza hasta que encuentra una ocasión en la realidad individual; la idea pasa de la potencia al acto gracias a la experiencia. Por ello Aristóteles es (frente a pitagóricos y ciertos platónicos adversos a la modalidad de platonismo que representa el propio Aristóteles) con justicia considerado un empirista. Pero ello no quita que también para Aristóteles en el animal humano (y esto es lo que le distingue precisamente de los otros animales) la idea es inherente a su propia naturaleza.

En suma, para Aristóteles la experiencia humana difiere de la experiencia animal por ser ocasión de acceso a techne kai logismois (técnica y razonamientos), es decir aquello que por definición es vedado a las especies animales no dotadas de lenguaje. Y retorno a la cita que en la columna anterior ponía en el arranque: “Los animales no humanos viven reducidos a imágenes y recuerdos y la experiencia es para ellos poco fructífera, mientras que (*por intermediación de la experiencia*), los hombres acceden a la técnica y al razonamiento”

Tanto la tesis que hace surgir lo universal de una generalización a partir de la experiencia, como la que considera que lo universal es algo innato (y en su seno vertiente pitagórico-platónica versus vertiente aristotélica) coinciden en un punto: la técnica implica ideas y por ello el conocimiento técnico es una etapa diferente de la mera experiencia.

Y aquí se multiplican las preguntas: ¿alcanzan las máquinas a tener ideas o más bien se trata en ellas de un tipo de acuidad que no supera la mera experiencia? Y aún ¿reconocen un dígito manuscrito como un niño reconoce un caballo, es decir percibiendo en el mismo un caso particular de ese universal que es una idea? Nótese que estoy prescindiendo ahora de la cuestión de si la idea presente en el conocer del niño la ha generado o no la misma experiencia; estoy simplemente señalando que el niño tiene indiscutiblemente ideas.

La pregunta respecto al aprendizaje de las redes neuronales es la de si a través de la iteración que sustenta la experiencia, hay un momento en el que la red neuronal dispone de un universal aplicable a todos los casos semejantes. Pues esta etapa que trasciende la experiencia, esa techne de Aristóteles quizás ni siquiera es necesaria para mostrarse eficiente: “tratándose de la práctica, la experiencia no es inferior a la técnica; y así vemos que hombres limitados a la experiencia obtienen a veces mejores resultados que quienes poseyendo la noción (logos) de algo carecen sin embargo de experiencia (…) La causa es que la experiencia es un conocimiento de lo individual y la técnica lo es de lo universal. Ahora bien, toda práctica y toda producción concierne a lo individual” (Metafísica 981, a 12-16).

Desde luego ciertos animales no humanos dan muestras de una acuidad perceptiva y de una capacidad de previsión superiores a las nuestras, sin que por ello haya razones para considerar que han accedido a la etapa de la técnica. ¿Es también el caso de las máquinas, que mostrarían acuidad perceptiva en ausencia de concepto, conocimiento sin tener idea? ¿O diremos más bien que en una red neuronal la reacción efectiva y eficaz, el output correcto que se forja en la experiencia, se debe a que como resultado de la misma acaba por surgir lo universal, el atributo que clasifica, que distingue? ¿Cabe, en suma, atribuir a un algoritmo ideas? Aun en caso de respuesta positiva, está por ver si tal inteligencia eidética recubre todas las modalidades en las que se despliega la nuestra, así esa inteligencia que no consiste tanto en conocer como en sentir lo bello o lo repugnante, o la que consiste en delimitar una frontera que separa al bien del mal.

Víctor Gómez Pin, ¿Técnica en las máquinas?, El Boomeran(g) 02/02/2022

-

21:29

Proposta didàctica per a alumnes de 4t d'ESO sobre el documental 'The Social Dilemma'

» La pitxa un lio

15.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}Societat, tecnologia i pensament.

Documental: The Social Dilemma, director: Jeff Orlowsky, any 2020 (Netflix)

1ª part (0,00-5,52):

Qüestionari:

1- Les persones que opinen en aquest documental en quin tipus d’empreses han estat treballat o encara treballen? A quin àmbit empresarial pertanyen? Què és el que tenen en comú?

2- Quin o quins són els problemes que aquestes empreses estan generant?

3- Què creieu que vol dir la frase de Sòfocles que encapçala el documental: “Res gran succeeix a la vida dels mortals sense una maledicció”?

2ª part (12,06-19,52):

Qüestionari:

1- Com funciona aquest negoci?

2- Quines repercussions té en les nostres vides?

3- Què vol dir la frase següent: “Si no pagues pel producte, tu ets el producte”?

3ª part (19,52-37,58):

Qüestionari:

1- Busqueu informació sobre el que és la llei del reforç intermitent positiu.

2- Explica el fonament i les diferències dels dos paradigmes tecnològics: el de la bicicleta i el de les xarxes socials

3- Comenta la frase: Només hi ha dues indústries que anomenen als seus clients “consumidors”: la de les drogues il·legals i les des sofware(Edward Tufte)