Canales

22976 temas (22784 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1066 sin leer)

telèmac

(1066 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(807 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(807 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4790 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(623 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(623 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9790 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

-

23:14

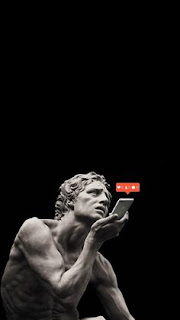

Així funciona una bombolla de filtre.

» La pitxa un lio -

21:21

Com s'originen les creences en un científic i en un advocat.

» La pitxa un lio -

20:28

Simone Weil: atenció i pensament.

» La pitxa un lio

Simone Weil dedicó toda su obra a pensar la atención como base material de la libertad humana. La atención, según Weil, es la capacidad de escuchar algo que se nos presenta y de responderle. Para ello, en primer lugar, hay que suspender los propios prejuicios, poner entre paréntesis el propio saber. De otro modo estaríamos aplicando simplemente al fenómeno en cuestión nuestras ideas previas. El primer trabajo de la atención es por tanto “negativo”: poner en duda, suspender nuestros automatismos, abrirnos a algo singular y desconocido.

En segundo lugar, lo que se nos presenta nos requiere una cierta respuesta: nos interpela, hay que elaborar algo al respecto, pensamiento y/o acción. En lugar de forzar la realidad, de encajarla en nuestros moldes previos, nos disponemos a escucharla y crear algo nuevo a partir de su contacto. Leer, por ejemplo, es un ejercicio de atención: meditar un texto y expresar las reflexiones que se nos ocurren. No hay pensamiento sin atención. Pensar es ir más allá de lo que sabemos, internarnos en territorio desconocido e inventar ahí un surco propio.

Pensar, según Weil, es una actividad siempre individual, singular, de cada uno. Delegar el pensamiento equivale a dimitir de lo más propio: somos pensados por otros, en lugar de pensar el mundo por nosotros mismos. Pero cada uno no es un átomo aislado, sino que puede reunirse con otros para deliberar y decidir sobre las cuestiones de la vida en sociedad. Es el contenido más alto de la política, cuando esta no es simple dominación. La posibilidad de elaborar y expresar un juicio público sobre los problemas de la vida en común. A través de una asamblea de personas singulares, de una configuración de “únicos”.

Amador Fernández-Savater, Nota sobre la supresión general de las redes sociales, ctxt 19/02/2022

[https:]] -

17:45

Dues distòpies.

» La pitxa un lio

Podemos imaginar un mundo en el que, con independencia de dónde se encuentre nuestro cuerpo, sigamos siempre en la misma ciudad, en la misma casa, junto a la misma persona, vestidos con la misma ropa, pensando los mismos pensamientos. O podemos concebir la distopía contraria: un mundo en el que cada día volvemos de un trabajo diferente a una casa distinta, donde nos espera un desconocido y en el que no podemos usar dos veces la misma ropa ni la misma cama ni los mismos pensamientos. A la primera se la llamó “socialismo real”; a la segunda se la sigue llamando capitalismo.

Estos dos proyectos se disputaron el siglo XX con desigual fortuna pero con resultados parecidos: despilfarro de recursos, desprecio por los límites de la Tierra, consideración de los humanos como puros medios de reproducción. Uno fracasó hace 25 años; el otro, bajo nuevos avatares, más veloz y más intenso, domina hoy todo el planeta. Hay una diferencia: el estalinismo era un capitalismo a pedales, trabajoso y represivo, mientras que el capitalismo, y más en su versión tecnológica, es un turboestalinismo, automático y libertario. En la URSS los accidentes se consideraban sabotajes hasta que Chernóbil reveló la acumulación de chapuzas sistémicas llamada “planificación”; en Occidente, al contrario, denominamos “libertad individual” al combustible que conducirá la máquina del mercado hasta el accidente final. En la URSS la gente soñaba con el movimiento; en Occidente hoy soñamos con un poco de lentitud. Se habla mucho de y contra la nostalgia, de y contra la identidad. Hay distintas formas de nostalgia y de identidad. Pensándolo bien, la timidísima corrección de la reforma laboral, recién aprobada en el Parlamento, contiene una nostalgia material de repetición frente al cambio, de permanencia frente a la diferencia. Queremos poder salir de casa, pero queremos poder volver a casa; queremos tener trabajo, pero no 365 contratos al año. Si sólo puede elegirse entre la arena y el aire, es fácil equivocarse. Los soviéticos acabaron rebelándose contra la igualdad; los occidentales empiezan a rebelarse contra la libertad.

Santiago Alba Rico, ¿En tren o en avión?, El País 14/02/2022 [https:]]

-

17:02

Anticiència

» La pitxa un lioTambién en la anticiencia encontramos la impugnación de hipótesis científicas o de hechos bien establecidos por la ciencia, pero hay en ella una actitud con un carácter más general.

No se limita a negar un aspecto concreto o una explicación específica de ciertos mecanismos naturales, sino que rechaza una teoría completa o incluso avances científicos fundamentales.

Dos ejemplos muy claros serían el terraplanismo y el repudio de la teoría de la evolución por parte de los creacionistas radicales. Obviamente, en la medida en que los negacionismos comportan casi siempre, al menos de forma indirecta, una oposición a teorías o hechos bien asentados por la práctica científica, asumen una actitud anticientífica, aunque no siempre sea así.

Puede haber casos de personas que nieguen esos hechos o teorías y lo hagan convencidos de que la buena ciencia es la que lleva necesariamente a dicha negación.

Sería el caso, por ejemplo, de los negacionistas del cambio climático que se aferran a ese pequeño porcentaje de climatólogos que niegan solo que el cambio climático esté causado por la actividad del ser humano.

Del mismo modo, una persona antivacunas que rechace las vacunas de ARN porque cree que pueden producir cambios en el genoma del vacunado estaría manteniendo una actitud anticientífica, puesto que esa creencia choca con lo que nos dice la ciencia.

Una persona que desconfíe de las vacunas contra la covid-19 porque considera que todavía no se conocen posibles efectos secundarios a largo plazo no necesariamente estaría comprometida con actitudes anticientíficas, aunque cabría preguntarse si no estaría llevando sus recelos más allá de lo prudente.

Uno de los pioneros en el estudio de la anticiencia ha sido el historiador de la ciencia Gerald Holton. Ya a comienzos de los 90 del pasado siglo nos avisaba del peligro de que despertara “esa bestia que dormita en el subsuelo de nuestra civilización”. Parece que la bestia ha despertado, puesto que las actitudes anticientíficas empiezan a hacerse cada vez más notables incluso en países con un nivel educativo relativamente alto.

Se ha constatado mediante diversos estudios que los negacionismos y las actitudes anticiencia van ligados por lo habitual a la aceptación de teorías conspirativas y de los llamados “hechos alternativos”. Es este un eufemismo para referirse a hechos que en realidad nunca se han producido, pero son asumidos por conveniencia.

Si alguien se opone al consenso de la ciencia sin tener genuinos argumentos científicos o datos fiables, debe articular algún tipo de explicación conspiracionista para justificar por qué existe ese consenso.

El recurso más fácil es pensar que los científicos están comprados por las grandes empresas farmacéuticas, o por las industrias biotecnológicas, o por el poder político o militar.

Esas teorías conspirativas han sido llevadas al paroxismo por movimientos como QAnon, cuya creencia en que una élite satánica y pedófila quiere controlarnos a todos e impedir que Donald Trump triunfe, y para ello utilizan cualquier medio a su alcance, incluyendo las vacunas, hace replantearse la definición del ser humano como animal racional.

Antonio Diéguez Lucena, Negacionismo, anticiencia y pseudociencia; en qué se diferencian?, Cuaderno de Cultura Científica 14/02/2022 [https:]] -

17:00

Pseudociències.

» La pitxa un lioLas pseudociencias son disciplinas o teorías que pretenden ser científicas sin serlo realmente. Eso les lleva inevitablemente a chocar con teorías científicas aceptadas.

Ejemplos populares hoy en día serían la astrología, la homeopatía, la parapsicología y la “medicina cuántica” (aunque esta recibe otros nombres y tiene diversas ramificaciones).

Conviene aclarar que, por mucho que a veces se confunda la homeopatía con la medicina naturista y con el herbarismo, no son la misma cosa. En estas últimas el paciente recibe al menos sustancias que tienen un efecto químico sobre su organismo. El problema aquí sería el control de las dosis.

La homeopatía, en cambio, se basa en la idea de que el poder curativo de una sustancia viene dado, entre otras cosas, por la dilución extrema con la que se administra. Pero las diluciones son tan extremas que es imposible que el paciente reciba una sola molécula del principio activo.

Para justificar esto, los defensores de la homeopatía recurren a una teoría carente por completo de base científica, por no decir simplemente contraria a la ciencia, como es la de la “memoria del agua”. Según esta teoría, el agua que ha estado en contacto con el principio activo guarda memoria de sus propiedades químicas y esa “información” es la que se mantiene en el preparado homeopático y cura al paciente.

Lo curioso es que, en la mayor parte de los casos, lo que el paciente recibe no es un tarrito con agua, sino una pastilla de azúcar.

Contra lo que algunos parecen creer, fiándose demasiado de Popper, las pseudociencias no son infalsables. Es decir, sus tesis pueden ser puestas a prueba mediante contrastación empírica. De hecho, muchas de las afirmaciones de las pseudociencias están falsadas, puesto que la ciencia ha mostrado que son falsas. Las pseudociencias pueden alegar, y de hecho lo hacen, que cuentan en su haber con muchas “confirmaciones” (en el sentido de predicciones cumplidas), lo cual puede ser cierto, pero obviamente eso no las hace científicas.

Ilustremos todo lo que acabamos de decir con el ejemplo de la pandemia:

- El que niega que exista la pandemia o el virus que la causa es un negacionista.

- El que rechaza las vacunas en general y, por ello mismo, también estas vacunas contra la covid-19, por creer que están hechas para dañar o para controlar a la gente es alguien que mantiene actitudes anticientíficas.

- Los diversos remedios que se han propuesto contra la infección como si estuvieran apoyados en la ciencia sin estarlo realmente, como los homeopáticos, son pseudociencia.

-

16:58

Negacionisme.

» La pitxa un lioEl negacionismo no debe confundirse con el escepticismo organizado que, como señaló hace décadas el sociólogo Robert K. Merton, constituye un atributo característico de la ciencia.

A diferencia de este, no pretende poner en cuestión hipótesis científicas que no han sido suficientemente contrastadas, sino que promueve más bien un rechazo dogmático y poco razonando, frecuentemente por motivaciones emocionales e ideológicas, de tesis científicas bien establecidas acerca de determinados fenómenos.

Una de las mejores caracterizaciones que se han dado por ahora del negacionismo está en un breve artículo de 2009 de Pascal Diethelm, un economista especializado en salud, y Martin McKee, un médico que enseña sobre salud pública.

Según ellos, el negacionismo consistiría en un rechazo del consenso científico con argumentos ajenos a la propia ciencia, o sin argumento alguno. Esto genera la impresión de que hay debate donde realmente no lo hay. Está ligado a cinco rasgos:

- el recurso a ideas conspiracionistas.

- el recurso a falsos expertos y el desprecio por los expertos reales

- la selección a conveniencia de los datos y análisis.

- la formación de expectativas imposibles sobre lo que la ciencia puede realmente proporcionar.

- el uso de falacias lógicas.

-

16:47

Per què votem el que votem? (El cazador de cerebros)

» La pitxa un lio -

16:40

Economia conductual (El cazador de cerebros)

» La pitxa un lio -

16:32

Mentalitat racional vs mentalitat mitològica (Steven Pinker).

» La pitxa un lio(Las personas pueden tener dos sistemas de creencia la mismo tiempo: una mentalidad realista y una mentalidad mitológica). Es una distinción que ha existido en la psicología desde hace mucho tiempo. La primera es la que aplicas a tu vida tangible y física. Incluso los chiflados que apoyan las teorías de conspiración, que creen en fantasmas y espíritus, y en el poder de la curación a través de piedras, visten y alimentan a sus hijos y los llevan a la escuela. Esas personas no están alucinando ni están fuera de contacto con la realidad. Sin embargo, la cosa cambia cuando son cuestiones que no les afectan directamente, como «¿qué ocurre realmente en la Casa Blanca?», «¿cuál es el origen del universo?” o «¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?». Cuando se trata de asuntos cósmicos que están fuera del ámbito de la experiencia inmediata la gente suele conformarse con creencias estimulantes, que empoderan, que son entretenidas; que sean verdaderas o falsas se considera como algo pedante y quisquilloso. Así, si alguien dice que Hillary Clinton lidera una red de explotación sexual infantil, no significa que lo crea de la misma manera que cree, por ejemplo, que hay leche en su frigorífico. Más bien es una forma de abuchear a Hillary Clinton, de expresar una convicción moral, y esa es una mentalidad a la que todos podemos ser susceptibles. El motivo es que hasta hace poco no teníamos los medios necesarios para responder a esas grandes preguntas cósmicas. Sin embargo, ahora tenemos archivos históricos, bases de datos del gobierno y ciencia, y podemos establecer lo que es cierto y lo que no. Creo que todas nuestras creencias deben estar en el ámbito de la realidad y no en el de la mitología, pero no es una mentalidad universal.

Moisés Naím, entrevista a Steven Pinker: "Siempre hemos sido capaces de razonar; la pregunta es por qué no siempre lo aplicamos", ethic.es 16/02/2022

-

14:13

Filosofia, una assignatura vintage?

» La pitxa un lioSomos casi vintage las generaciones que fuimos educados por magníficos profesores de Filosofía en BUP y COU y maestros que se tomaban en serio la ética de EGB. Yo aprendí a defender mis opiniones en aquellos debates acneicos, a alzar la voz sin miedo. Las clases de Filosofía también fueron un buen entrenamiento para la vida ciudadana: en ellas aprendimos a convivir discrepando, a confrontar ideas desde el respeto, a cuestionar nuestros propios posicionamientos, a cambiar de idea o a poner todo nuestro esfuerzo en convencer a nuestros compañeros. Por no hablar de lo que supone recibir el legado del pensamiento que ha acabado por dar forma a la sociedad en la que vivimos. Saber de dónde vienen los valores predominantes en nuestra cultura es entender nuestro lugar en la historia. Pero lo más apasionante tanto de las clases de Ética como de Filosofía fue para mí la poderosa sensación de emancipación que me provocaron: de repente, me daba cuenta de que podía tomar las riendas de mi existencia porque me estaban dando los instrumentos necesarios para pensarme a mí misma, pensar lo que me rodeaba y decidir lo que estaba bien y lo que mal no sobre la base de los mandamientos divinos sino a mi propia consciencia independiente. No era, para nada, un camino fácil, pero era el único camino a la libertad.

Najat el Hachmi, ¿Quién quiere pensar?, El País 18/02/2022

-

14:08

L'autèntica doctrina kantiana (Roberto Aramayo)

» La pitxa un lioAntonio Machado hace decir a su Juan de Mairena que «si alguien intentase algún día, para continuar consecuentemente a Kant, una cuarta Crítica, que sería la de la Pura creencia, llegaría en su Dialéctica transcendental a descubrirnos acaso el carácter antinómico no ya de la razón, sino de la fe; a revelarnos el gran problema del sí y el no como objetos no de conocimiento, sino de creencia». En su primera Crítica, Kant dijo que debió suprimir el saber para hacer sitio al creer. Esto significa que hay cosas más allá de nuestro conocimiento. Creer en una u otra divinidad es una opción personal íntima, pero es muy bueno que no podamos conocer la existencia de un creador omnipotente y omnisciente, porque tal circunstancia nos haría obrar por premios o castigos. El héroe moral kantiano es el ateo Spinoza, que decide obrar moralmente pese a no sentirse respaldado por un ser divino, únicamente por tener consideración hacia los demás y al margen de lo que pueda deparar una fortuna totalmente adversa. Diderot comparte sin duda este parecer, afirmando que la posteridad era su «otro mundo» del hombre religioso. Kant entiende que debemos creernos libres y pensar que nuestras intenciones pueden modificar la cadena de causas eficientes introduciendo nuevos eslabones. El auténtico credo kantiano es confiar en que nuestras intenciones morales puedan prosperar gracias al concurso de todos.

David Lorenzo Cardiel, entrevista a Roberto Aramayo: "Estamos siendo los cooperadores necesarios de nuestra propia manipulación", ethic.es 17/02/2022 [https:]] -

13:55

Diferències entre Second Life i Metaverso (2)

» La pitxa un lioCon frecuencia y de manera coloquial, Second Life ha sido considerado un metaverso. Pero eso no significa que deba confundirse con lo que tienen en mente los defensores contemporáneos de esta idea. En algunas interpretaciones, el metaverso representa el conjunto de hardware y software que hace posible la realidad virtual y aumentada. En otros, es un conjunto de experiencias virtuales que varían en alcance y escala, pero que existen en un conjunto compartido de puntos de acceso, algo no muy diferente a Second Life.

Sin embargo, el alcance de lo que ha propuesto el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, va más allá de esas definiciones. Ya sea que Zuckerberg sea o no la mejor autoridad en la materia, su visión es la que ha acaparado los reflectores, y su nombre se ha convertido en sinónimo del término metaverso. Así que, ¿cuál es precisamente esa visión, y en qué se parece o se distingue de lo que hemos escuchado anteriormente de la vida virtual?

Para Zuckerberg y Meta, el metaverso es una propuesta de cambios políticos y técnicos en la manera en que pensamos el mismo internet. Para ello es necesario un sistema económico y normativo que favorezca la limitación de los espacios virtuales para crear “propiedad”. En este sentido, Zuckerberg y otros predicadores del metaverso han impulsado la idea de la Web3, una forma descentralizada de mercantilización basada en tecnologías de cadena de bloques (blockchain) que servirían para verificar la propiedad, como lo hacen hoy los tokens no fungibles, o NFT. En la actualidad, Meta está alentando a los usuarios a realizar y compartir libremente sus creaciones en Horizon Worlds, su aplicación de creación de mundos básicos gratuita. Sin embargo, sus limitaciones sugieren que el propósito es simplemente abrir el apetito para un mercado más sofisticado de mundos creados por los usuarios en la plataforma de Meta en el futuro. Todo lo que la empresa sea capaz de extraer de las ventas en este mercado se verá presumiblemente reforzado por los datos de comportamiento que pueda captar de la mirada, la voz y los gestos en entornos inmersivos. Facebook ya rastrea lo que los usuarios responden al desplazarse, hacer clic y compartir contenidos, pero en la realidad virtual interactiva esto podría significar cualquier cosa, desde medir cuánto tiempo miran algo hasta compartir datos sobre las preferencias de marcas, pasando por el rastreo de los movimientos de sus manos durante los momentos más íntimos. En una entrevista reciente con Wired, Rosedale describió el panorama que ofrece el material de marketing de Meta como un “resultado muy, muy malo” para los mundos virtuales.

Desde el punto de vista técnico, Meta ha abogado por un protocolo común o portal que vincule una multitud de objetos virtuales y reales. Meta ya está sentando las bases al adquirir una serie de empresas de realidad virtual y aumentada para complementar su adquisición, en 2014, de Oculus, un fabricante de cascos de realidad virtual, y al integrar más estrechamente los productos Oculus con Facebook, Instagram y WhatsApp. Esto permite que los usuarios que ya están familiarizados con los servicios de la empresa se asocien con el metaverso antes de ver su versión 3D. Sin embargo, tal como descubrieron Second Life y otros, persuadir a los usuarios y a las empresas para que accedan a un singular conjunto de relaciones económicas es un enorme desafío. Entre los usuarios tempranos de la realidad virtual ha habido una notable reacción contra el intento de Facebook de encerrar y estandarizar la vida virtual, que queda ejemplificada en el hashtag #notmymetaverse.

¿Y si Meta tiene éxito? Eso podría significar un nuevo internet, tal vez incluso una nueva mutación del capitalismo. El éxito de las experiencias de juegos virtuales, desde FarmVille hasta Fortnite, demuestra qué tanto están dispuestas las personas a trabajar y pagar por baratijas digitales todos los días. Fuera del mareo por movimiento, la experiencia de entrar en mundos virtuales inmersivos puede ser estimulante hasta el punto de volverse adictiva. El infujo de inversiones de personas que buscan obtener beneficios en este nuevo espacio y las condiciones que la pandemia de covid-19 ha impuesto al mundo entero garantizan al menos un mayor entusiasmo por una nueva integración entre la vida virtual y la real. Esto podría significar una mayor abdicación de los problemas del mundo “real”, conforme los usuarios distraídos permiten a las corporaciones asomarse aún más en sus vidas personales. Asimismo, podría dar lugar a nuevas formas de explotación, ya que los datos e incluso la imagen de las personas pueden ser objeto de apropiación para fines casi imposibles de comprender o controlar.

Una solución podría ser que el sector público invierta en mantener de un repositorio de activos virtuales de alta calidad, gratuitos y de libre acceso. Los usuarios podrían utilizarlos para construir y mantener sus propios mundos y experiencias virtuales. De este modo se aprovecharía el espíritu de las primeras generaciones de usuarios, que a menudo han compartido sus conocimientos y creaciones libremente, a través de licencias Creative Commons, en un intento de socavar a los especuladores que esperan hacer un metaverso más lucrativo. La preservación de bienes comunes sólidos y fáciles de usar es vital para que los usuarios puedan determinar sus propias formas de intercambio y propiedad. De la mano de estos objetos virtuales habría un aparato regulador que permitiría la conexión voluntaria entre experiencias, además de que podría defender la privacidad y otras normas sociales. La creación de un fideicomiso público para la construcción y supervisión de los mundos virtuales, tal como se ha debatido en las propuestas acerca de la creación de una opción pública para otros sistemas de medios, podría ofrecer una alternativa a los rasgos más distópicos del metaverso.

Aunque esto se escuche algo descabellado, ya está ocurriendo en algunos lugares. En Seúl, Corea del Sur, se ha empezado a trabajar en una “Seúl del Metaverso”. La isla de Barbados también ha comprado terrenos en un mundo virtual con el objetivo de construir una embajada virtual. Un conjunto de mundos virtuales de interés público con mecanismos de rendición de cuentas podría dar lugar a nuevas formas de configurar la vida social y económica. O simplemente, podría servir como un espacio para escapar de manera ocasional, como originalmente prometía Second Life. En la visión generalizada que venden los predicadores del metaverso, corremos el riesgo de caer en un mundo digitalizado del que no hay salida.

Diami Virgilio, Algo que las comparaciones entre Second Life y Metaverso pierden de vista, Letras Libres 18/02/2022

-

13:54

Diferències entre Second Life i Metaverso (1)

» La pitxa un lio

Desde que Mark Zuckerberg anunció la decisión de Facebook de invertir en el metaverso, han surgido comparaciones con el alguna vez famoso mundo virtual llamado Second Life –y los paralelismos no tienen la intención de ser halagadores. Pero desetimar al metaverso, con o sin M mayúscula, como la reencarnación de Second Life es ignorar algo crucial: el alcance y la magnitud de Second Life siempre han sido mucho más reducidos que el metaverso tan de moda. Mientras que Second Life propone una realidad alternativa para sus usuarios, el metaverso traza una especie de ruta para abarcar tanto el mundo virtual como el real.Second Life lo lanzó en 2003 Linden Lab, cuyo CEO, Philip Rosedale, era la cara pública de la empresa. Casi desde el principio, la visión de Linden fue que Second Life sería un lugar para el escapismo: los usuarios visitarían el mundo virtual tridimensional sin otra razón más que la de estar un lugar distinto. Gran parte de su arquitectura se basó en la lógica de juegos como The Sims, pero Second Life buscó distinguirse como algo más que un juego. Su propósito era explorar los nuevos horizontes de la representación virtual y dar a sus usuarios la posibilidad de crear lo que quisieran y ser quienes quisieran. Los usuarios vivían elaboradas vidas de fantasía, con identidades nuevas e incluso cambiantes, separadas de los obstáculos de su rutina diaria. Algunos se casaron y formaron familias en Second Life, desarrollaron comunidades enteras con sus propias normas y rituales.

Todo esto ocurría en un espacio integrado que se entretejía a través de distintos servidores, en vez de estar copiado en múltiples instancias. Esto significaba que, si los usuarios se encontraban en la misma parte de Second Life, todos experimentaban lo mismo al mismo tiempo. En su libro The making of Second Life, el periodista Wagner James Au explica que lo que distingue a Second Life de sus análogos es la capacidad de crear en tiempo real y de estar en un lugar colectivamente. En efecto, los espacios constantes con avatares altamente modificables y manipulables indicaban que el tiempo y el espacio tenían un significado importante en este mundo virtual. La gente podía alterar su vida en Second Life, abriendo posibilidades para nuevos tipos de convivencia y acercándose a una versión presumiblemente menos distópica de la experiencia virtual descrita en el metaverso de Snow Crash. Al mismo tiempo, cuando la Web 2.0 arrancaba a trompicones, Second Life prometía a sus usuarios la que podía ser la forma más ambiciosa de redes sociales y contenido generado por el usuario.

Un año después de su creación, el número de usuarios aumentó a unos 15,000 y las relaciones de propiedad, dinero y especulación del mundo real comenzaron a invadir la tierra de ensueño de Linden Lab. Lo que había sido un espacio de autorrealización y escapatoria rápidamente se convirtió en un lugar con derechos de propiedad y una divisa global interna, llamada linden. Como relata el libro de Au, entre 2004 y 2007 aumentó el número de especuladores que fraccionaban el espacio virtual y vendían bienes virtuales con la esperanza de obtener beneficios de lo que en un principio se había comercializado como un bien común. Ya en 2006, Second Life fue testigo de la afluencia de empresas del mundo real que introducían promociones y publicidad en el espacio virtual. Incluso se podía cambiar lindens por dólares (lo que provocaba fluctuaciones en su valor), así como por otras monedas virtuales. A principios de la década de 2010 se utilizaban para intercambiar por Bitcoin y otras criptomonedas en auge, un plan que, según algunos, facilitaba el lavado de dinero. Para entonces, gran parte del frenesí de los especuladores se había extinguido, al igual que la atención de los medios de comunicación.

Sin embargo, Second Life ha subsistido. Hoy en día se mantiene bajo un modelo de suscripción con cerca de 70 millones de registros y un promedio de alrededor de 200,000 usuarios activos diariamente (hay una suscripción básica gratuita; también se pueden pagar 99 dólares al año u 11.99 dólares al mes por una suscripción premium). Se siguen comprando y vendiendo mercancías virtuales, pero la participación de marcas básicamente ha disminuido. Después de informar sobre un pequeño resurgimiento durante las primeras fases de la pandemia de covid-19, Second Life ha declarado un PIB actual de alrededor de 650 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores economías virtuales a nivel global. No obstante, esto depende de cómo se mida la economía en las experiencias virtuales y de lo que se considere como “virtual”.

Diami Virgilio, Algo que las comparaciones entre Second Life y Metaverso pierden de vista, Letras Libres 18/02/2022

-

11:32

Són realmente tan dolentes les xarxes socials?

» La pitxa un lio

¿Es tan clara la malignidad causal de las redes en producir descomposición social y, en último extremo, una suerte de nuevos eremitas solitarios? Las opiniones demonizando las redes se han convertido en una de las nuevas y múltiples manifestaciones del determinismo tecnológico. Sin embargo hay razones para sospechar que esta explicación unilateral y unidireccional de la influencia está bastante equivocada y en buena parte ella misma sería un ejemplo de la ansiedad esquizoide a la que acabo de referirme. Uno de los casos más singulares es el del gran profeta del abandono de las redes, Jaron Lanier, cuyas ideas triunfan mediante un inteligente uso de las redes. Opondré a este clima dos razones para abonar a sospecha de que las redes son solo una parte de un complejo causal más complicado, y que su poder amplificador, si lo tienen, que no voy a negar, es parte de procesos sociales más profundos y quizás no necesariamente malignos.

El investigador de las redes Chris Bail ha publicado recientemente un libro bastante crítico contra esta extendida opinión anti-redes y contra los medios de comunicación[1]. Está basado en experimentos usando boots en redes sociales y observando las dinámicas de polarización, así como analizando el comportamiento personal de trolls y gente que se ha ido hacia los extremos después de un tiempo de uso de redes muy politizadas. No voy a resumir aquí estos experimentos sino sus hipótesis y conclusiones. Bail se basa en dos hipótesis: la primera, que las redes no producen por sí mismas polarización, sino que son prismas, más que puros espejos, que aumentan procesos que ya estaban, es decir, que la causa de la polarización es bidireccional al menos; la segunda hipótesis es que las raíces de la polarización está en la extrema socialidad humana y en la necesidad imperiosa de sentirse acogidos en alguna identidad. Importa menos cuál, pues observa Bail algunos procesos de extremismo que comienzan en una lealtad para acabar en otra. Los casos de muchos extremistas conservadores que han comenzado siendo zelotes progresistas son observables a lo largo y ancho del mundo y de los procesos de polarización antes señalados. En un mundo complejo, de multitudes solitarias, el deseo de identidad genera búsquedas de gente afín y con ello cámaras de eco y burbujas epistémicas, en las que se producen radicalización de las ideas sobre las que el nuevo eremita comenzó su búsqueda de identidad. Después de realizar muchas investigaciones sobre las redes en su Laboratorio de Polarización, Bail concluye además con una inteligente y sorprendente afirmación: la polarización es ella misma una burbuja aparente: la gran mayoría de la gente está mucho menos polarizada de lo que parecería a simple vista, lo que ocurre es que las redes y sus algoritmos seleccionan y hacen visibles a los extremistas y tienden a ocluir a quienes mantienen ideas matizadas que muchas veces cruzan las fronteras de los grupos de identidad.

La tesis de Bail sobre la primacía de los deseos de identidad es, me parece, muy consistente con todo lo que sabemos de la psicología y sociología bajo las condiciones de contemporaneidad. El deseo de identidad se manifiesta incluso con más fuerza en quienes mantienen y propagan críticas contra la “trampa” de la identidad, que generalmente son proclamas que contienen oculto (mal oculto, casi siempre) una inconsolable nostalgia de identidad. La arquitectura emotivo-cognitiva de los seres humanos desarrolla lo que los psicólogos han llamado “sesgos”, que han sido simplemente mecanismos de supervivencia y de creación de lazos sociales en una historia tan difícil como la historia humana. La presión por una correcta selección de "los míos" ha sido un mecanismo permanente de autodefensa ante el riesgo y la incertidumbre. Como también lo ha sido el contrario, la extremada solidaridad que se desarrolla con grupos y gente lejana a la que se reconoce su humanidad y sus deseos de vivir. Ambas líneas por divergentes que sean forman parte de nuestras actitudes espontáneas como seres humanos. En las sociedades contemporáneas, la experiencia de complejidad y globalización y la omnipresencia de medios orientados a sostener al atención amplifican lo que ya estaba ahí. Las ideologías, las ideas, son más bien parte de estas necesidades profundas de afinidad y reconocimiento.

La segunda razón por la que creo que hay que matizar la retifobia nace del hecho de la existencia de agujeros que necesariamente hacen de las identidades sistemas muy contradictorios y porosos. Me refiero con ello al proceso que los estudios culturales de los últimos años han denominado interseccionalidad, un concepto que tiene que ver con el descubrimiento de que las identidades están ellas mismas fracturadas por las experiencias de malestar y daño que hacen de ellas sistemas de alianzas trágicas: la sindicalista que observa que sus compañeros blancos masculinos la dejan a un lado en las discusiones; el gay que es relegado en su partido, que incluso proclama la igualdad ante los derechos de elección afectiva, etc., todos estamos muy familiarizados con estas fracturas que hacen de las identidades contemporáneas algo más parecido a un Cubo de Rubik deshecho que a uno bien constituido por caras unicolor. El análisis de la interseccionalidad ha nacido en la parte izquierda del tablero sociopolítico, pero es aún más observable en el conservador, sobre todo en las contradicciones inevitables de las políticas extremistas. Así, es muy sorprendente cómo los populismos de derecha pueden promover a un tiempo una utopía neoliberal de pequeños empresarios y abogar por un sistema económico que necesariamente los destruye; o difundir políticas contra la “invasión” del estado al tiempo que promueven ejércitos costosísimos. El movimiento “Make America Great Again” compone una identidad MAGA llena de agujeros y contradicciones, que sostiene lealtades improbables y odios inconsistentes.

Las redes no resuelven sino que amplifican también las contradicciones y puntos ciegos de las identidades, creando progresivamente divisiones arborescentes y reacciones extrañas ante lo nuevo. La pandemia, por ejemplo, un suceso mundial no previsto en las ideologías ha puesto de manifiesto estas fracturas porque las identidades están orientadas a otras cosas más emocionales que a entender la complejidad de la realidad. Lo mismo diría de las nuevas tensiones geopolíticas que nacen de un mundo postglobalización creado por el neoliberalismo y destruido por él. En fin, las redes son solamente una parte de estos procesos que no pueden llamarse “polarización” si por tal usamos una metáfora magnética. Son más bien fenómenos multipolo, si tal cosa existiera en física. La solución no es sencilla, pero tampoco es imposible. Lo será si se extiende el pesimismo determinista.

Por último, para otras entradas: quizás los desacuerdos no sean tan peligrosos como se piensa, quizás sean el humus de la democracia. Solo que aprender a surfear en ellos necesita entrenamiento.

Fernando Broncano, La selva del desacuerdo: redes y determinismo tecnológico, El laberinto de la identidad 06/02/2022 [https:]]

[1] Chris Bail (2021) Breaking the Social Media Prism. How to Make Our Platforms Less Polarizing, Princeton, University of Princeton Press. -

11:17

Qui són els milionaris patriòtics?

» La pitxa un lioHoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta misiva, pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”. Poco después de que finalizase el confinamiento, en la primera parte de 2020, unos 90 seres afortunados con su riqueza hacían esta vehemente demanda a los políticos. Desde entonces poco se ha movido en el terreno impositivo; apenas un acuerdo de mínimos para establecer un tipo global del 15% en el impuesto sobre los beneficios empresariales, que todavía ha de entrar en vigor el año que viene.

Aquella epístola se caracterizaba por la angustiosa urgencia. Es oportuno reproducir alguno de sus párrafos sin glosa alguna: “No estamos conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales, ni reabasteciendo los estantes de los supermercados, ni haciendo delivery de comida de puerta en puerta (…). Pero sí tenemos dinero, mucho dinero, que ahora se necesita desesperadamente”. Aquellos superricos se denominaron a sí mismos millonarios patrióticos, y han reaparecido año y medio después —con una veintena de incorporaciones más al grupo— en el Foro de Davos, convocado bajo el lema políticamente correcto de “Accionistas por un mundo más cohesionado y sostenible”.

La mayor parte de esos millonarios son americanos: el 0,1% de los estadounidenses más ricos controla hoy más dinero que en cualquier otro momento desde el año 1929. Y también ahora han utilizado el método de una carta abierta bajo el reiterado lema de “¡Cóbrennos impuestos a los ricos y háganlo ahora”. No son marxistas desclasados, sino gente que ha tenido mucho éxito en el sistema y quieren salvar al capitalismo de sus excesos más extremos. Sus demandas giran, en general, alrededor del incremento del impuesto del patrimonio, la revisión de los agujeros fiscales mediante los cuales se evaden legalmente los gravámenes, e incluso la demanda de aumentos de salario mínimo.

El temor de ser una extravagancia está sin duda presente en esta llamada desesperada a que les suban los impuestos. La principal crítica a Davos suele centrarse en la vaciedad de las palabras que allí se invocan, año tras año, y por el cinismo de muchos de sus intervinientes aparentemente más críticos. Los millonarios patrióticos cargan también contra algunos empresarios de moda como Elon Musk o Jeff Bezos, cuando opinan que la confianza no se construye en espacios cerrados a los que solo pueden acceder los más ricos y poderosos: “No está construida por viajeros espaciales multimillonarios que hacen una fortuna con una pandemia pero no pagan casi nada de impuestos”. Para esos millonarios el sistema fiscal internacional “ha sido diseñado deliberadamente para enriquecer aún más a los ricos”, y la pandemia de la covid-19 les ha servido para multiplicar su posición de poder: si bien el mundo ha pasado por una inmensa cantidad de sufrimientos en los últimos dos años, ellos han aumentado su riqueza, pero “pocos, si es que alguno, pueden decir honestamente que pagamos nuestra parte justa de impuestos”.

Joaquin Estefanía, Millonarios patrióticos, El País 30/01/2022

-

11:10

Weil i Bernanos (una carta sobre la guerra)

» La pitxa un lioEscribo este artículo mientras suenan tambores de guerra en Europa. De nuevo. Por vez primera en la historia, la inmensa mayoría de los europeos no ha vivido una guerra. Eso significa que hemos olvidado lo que es de verdad y que, pese a su desprestigio general, ya estamos preparados para volver a hacerla; eso significa que, ahora más que nunca, conviene recordar qué es la guerra.

No se me ocurre mejor manera de hacerlo que evocar una carta que en 1938 le escribe una joven filósofa francesa, Simone Weil, a un viejo escritor francés, Georges Bernanos. Weil, anarquista ferviente, acababa de salir de España, donde se había sumado a la columna Durruti y había sido herida de forma accidental mientras combatía en el frente de Aragón; también acababa de leer Los grandes cementerios bajo la luna, el libro donde Bernanos, católico y conservador, partidario de los franquistas, abominaba de las atrocidades perpetradas al principio de la guerra por los rebeldes en Mallorca, donde le sorprendió la contienda. Todo el mundo ha leído el libro de Bernanos, o debería leerlo; la carta de Weil, en cambio, es casi desconocida (de hecho, más allá de unos pocos documentos, apenas queda rastro de los 45 días de guerra que esa mujer extraordinaria pasó en nuestro país); yo acabo de conocerla gracias a un libro recién publicado en Francia por Adrien Bosc: Colonne. En ella, Weil le dice a Bernanos, a quien no conocía personalmente, que, pese a que las ideas políticas de ambos sean opuestas, tras leer su libro se siente más próxima a él que a sus camaradas de las milicias de Aragón; luego afirma que en la Barcelona del verano de 1936 se mataba a sangre fría una media de 50 hombres cada noche, y refiere varias anécdotas, como la de un miliciano que se sorprende de no verla reír cuando él le cuenta que asesinó por la espalda a un cura al que acababa de permitirle marcharse. Eso es, si no me engaño, lo esencial de la guerra para Weil: la actitud de los hombres ante el asesinato. Traduzco: “Jamás he visto, ni entre los españoles ni entre los franceses llegados para luchar (…) que nadie exprese, ni siquiera en la intimidad, repulsión, disgusto o desaprobación por la sangre inútilmente derramada (…) Hombres en apariencia valientes (…), en medio de una comida llena de camaradería, contaban con una sonrisa fraternal cuántos curas o fascistas —término este muy amplio— habían matado. Por mi parte, he tenido el sentimiento de que, cuando las autoridades han situado una categoría de seres humanos fuera de aquellos cuya vida tiene valor, nada es más natural para el hombre que matar. Cuando se sabe que es posible matar sin arriesgarse al castigo ni a la reprobación, se mata; o al menos se rodea de sonrisas alentadoras a quienes matan. Si por casualidad se experimenta al principio un poco de disgusto, se calla, y pronto se ahoga por miedo a parecer falto de virilidad. Hay ahí un empuje, una embriaguez a la que es imposible resistirse sin una fuerza de espíritu que no tengo más remedio que considerar excepcional, porque no la he visto en ninguna parte”. Eso es de verdad la guerra: no sólo un lugar donde se mata y se muere, sino sobre todo un lugar donde hay que tener madera de héroe para oponerse al asesinato.

“Una atmósfera así”, concluye Weil, “borra de inmediato el fin mismo de la lucha”. Es posible que Bernanos estuviese de acuerdo, y es posible que, por esa razón, ambos acabasen pensando que no hay guerra justa. Yo no estoy seguro. Como cualquiera medianamente cuerdo, no estoy a favor de ninguna guerra, pero creo que, una vez desencadenadas, hay guerras que no queda más remedio que pelear; también creo que la Guerra Civil fue una de ellas. No soy equidistante: como George Orwell, que luchó por la República sin dejar de denunciar los desmanes perpetrados por los republicanos, creo que la República tenía razón. En cuanto a Bernanos, no sabemos si contestó la carta de Weil, pero sí que la llevó consigo el resto de sus días: a su muerte, su familia la encontró en su cartera. El viejo escritor sabía que las palabras de aquella desconocida encerraban algo que convenía no olvidar.

Javier Cercas, ¿Qué es la guerra?, El País Semanal 19/02/2022

-

11:02

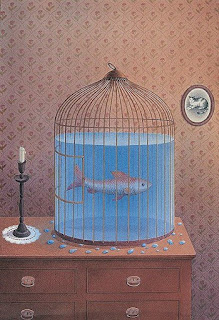

La pintura com a "art de pensar" (René Magritte)

» La pitxa un lioRené Magritte dijo de su dibujo de una pipa que aquello no era una pipa y nuestra forma de mirar las imágenes cambió para siempre. A diferencia de los surrealistas que hacían hablar al subconsciente, o eso pretendían, Magritte, que nunca tuvo una relación demasiado buena con ellos, definía su pintura como “el arte de pensar”, por eso sus cuadros interpelan de otra manera, abriendo significados insospechados. Esa relectura tuvo una vía de entrada al público a través de la publicidad y otros usos que en ocasiones ha devorado la propia obra del pintor, pero igual que sus cuadros contienen muchos otros cuadros, acercarse al personaje abre otras muchas ventanas.

Isabel Gómez Melenchón, Este sí es Magritte, La Vangaurdia 19/02/2022

-

10:56

Llampecs.

» La pitxa un lio

El amor, la revolución, el conocimiento, la poesía son –acabo– relámpagos que hay que hacer durar, como dura el aire que se ilumina alrededor de tu cabeza. Sabemos que son inseparables del rayo; que su separación es solo una ficción lingüística y visual. Pero de esa ficción –la de que el relámpago sea una cosa distinta del rayo– depende materialmente la conservación y transformación de un mundo humano cada vez menos habitable.Y que no nos ha durado nada.

Santiago Alba Rico, Relámpago, ctxt 16/02/2022

-

10:47

El contracte social hobbesià.

» La pitxa un lio

Hobbes expone su teoría política en Elementos del derecho natural, De cive y, más adelante, en el Leviatán. Se atribuye a sí mismo ser el iniciador de la filosofía política, igual que Galileo lo es de la física y Harvey de la fisiología. Para la filosofía anterior, basada en las aportaciones de Aristóteles, el hombre es un «animal político» o un «animal social», que tiende de forma natural e instintiva a la sociabilidad; para Hobbes, al contrario, esta no es natural, sino que es un acuerdo artificial, interesado y egoísta que nace del temor a los demás y tiene como objetivo de conseguir la seguridad.

En 1651, Hobbes publica la que será su obra más conocida: Leviatán, o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. El título hace referencia al nombre de un monstruo gigantesco e invencible que aparece en la Biblia. En Leviatán, Hobbes compara el Estado con un gran organismo compuesto por todos los individuos que forman la comunidad. Su teoría política defiende el Estado y el poder absolutos, aunque dice que cada persona tiene unos derechos individuales y que la sociedad procede de un contrato social; el poder no emana de Dios.

El hombre necesita un pacto o contrato social que ponga fin a esta situación y le permita ganar seguridad. Es un acuerdo realizado entre los miembros de un grupo. Se parte de la idea de que todos estos miembros están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social y admiten la existencia de unas leyes a las que se someten.

A cambio tienen que ceder parte de su libertad y sus derechos al gobernante, que es el depositario de los derechos de la colectividad. Con el contrato social se levanta el Leviatán, al que le son transferidos los derechos y el poder de ejercer la violencia en caso necesario, una violencia legitimada por el propio pacto, puesto que esta es la que garantiza, bajo amenaza de castigo, que el pacto será respetado. Se construye así artificialmente la sociedad civil y un orden jerárquico de leyes.

El Estado es como un gigantesco hombre artificial, como Leviatán, compuesto por todos los individuos, creado para defender al hombre natural, que sin la existencia de este Estado estaría condenado a la guerra permanente. Este Estado está creado por el propio hombre. No es natural, sino artificial, como una máquina. Con este pacto, el hombre deja de ser un lobo para el hombre. Dentro de esta sociedad ya no hay lobos, solo hombres; los únicos lobos que quedan son los que están fuera del orden y tienen una posición de excluidos de ella.

En el caso de que el gobernante no sea capaz de proporcionar seguridad a la colectividad, sus miembros pueden considerar roto el pacto.

En Leviatán recoge Hobbes su famosa frase «el hombre es un lobo para el hombre», que toma, a su vez, de la obra Asinaria, de Plauto, en la que el autor dice que «cuando una persona te es desconocida, es para ti como un lobo y no como un hombre» (lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit). Esto es, que no es de fiar.

En estado natural, y sin la existencia de la sociedad y el Estado, el hombre no tiene limitación a su libertad, sin embargo vive en una continua inseguridad producida porque se guía por el instinto de supervivencia y el deseo de dominio sobre los demás. A esto Hobbes lo llama «estado de naturaleza». El hombre que retrata Hobbes busca su propio bien. El hombre sin Estado, o sin una sociedad oficialmente constituida, se encuentra en un estado de «guerra de todos contra todos».

Amalia Mosquera, Thomas Hobbes: materialismo filosófico y filosofía política, filco.es 30/06/2021

[https:]]

-

10:34

Som el Sísif modern (sobre l'atenció perduda).

» La pitxa un lio

Me pasa con cierta frecuencia. Estoy hablando con mi pareja, quizá contándole algo que me ha ocurrido a lo largo del día, y me quedo en blanco. Una vibración repentina del móvil, un wasap que irrumpe en la pantalla pidiendo ser respondido ya o el recuerdo repentino de algo que olvidé que tenía que recordar. Me quedo sin palabras, balbuceo, miro a la estantería, miro al plato, miro al infinito. “No sé qué te estaba diciendo”.

Fíjense si tengo problemas de memoria, que es posible que esto ya lo haya contado en otro artículo. Es probable, de hecho, que ya haya escrito esta columna. No hay problema. Ni recuerdo haberlo hecho ni usted recordará haberla leído.

Si hubiese que redefinir el infierno en pleno siglo XXI, sería un lugar en el que uno nunca termina de responder mensajes de WhatsApp. Cuando por fin ha contestado todos los mensajes pendientes, tiene que volver a empezar, porque la bandeja de entrada se ha vuelto a llenar. Somos el Sísifo moderno, que tenía que empujar sin parar una piedra cuesta arriba, condenado a que se le cayese al pie de la montaña cuando iba a llegar a la cima.

A veces, tengo la sensación de que mi principal tarea diaria es responder mensajes y reaccionar a estímulos, y que el escaso tiempo libre que me queda lo dedico a mi trabajo, a mis personas queridas y mis aficiones. Que he venido a este planeta a escribir 'OK' y poner emojis de manos con el pulgar hacia arriba.

Héctor G. Barnés, Hay una guerra por nuestro tiempo y la estamos perdiendo, elconfidencial.com 19/02/2022 [https:]] -

23:24

El segrest de la nostra atenció i la llibertat

» La pitxa un lio

15.0 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}Para hacer cualquier cosa que valga la pena, hay que ser capaz de prestar atención a las cosas que importan. No es tarea fácil, no lo ha sido nunca, pero de un tiempo a esta parte se ha vuelto aún más complicado, por nuevas e insospechadas razones.

Mientras mirábamos hacia otra parte, una amenaza de última generación para la libertad del ser humano se ha materializado ante nuestros ojos. No hemos reparado en ella porque ha llegado en distintas formas que nos resultaban familiares. Ha llegado trayendo consigo el regalo de la información, un recurso escaso y valioso hasta la fecha, pero que se nos ha brindado en tal abundancia y a tal velocidad que se ha convertido en una rémora. Y, para acabar de seducirnos, ha llegado con la promesa de que está de nuestra parte, de que ha sido diseñada para ayudarnos a conducir nuestras vidas por los derroteros que nosotros mismos nos hemos marcado.

Pero, por grande que sea su potencial, estas máquinas maravillosas no están exactamente de nuestra parte. En lugar de secundar nuestras intenciones, se dedican a captar y monopolizar nuestra atención. En su competencia despiadada por «persuadirnos», por determinar nuestros actos e ideas conforme a sus objetivos preestablecidos, estas máquinas se han visto obligadas a recurrir a las astucias más mezquinas y rastreras del manual para apelar a nuestros impulsos más viles, a ese ser inferior que nuestra naturaleza más noble ha tratado siempre de combatir y superar. Para colmo de males, han desplegado los sistemas de computación más inteligentes que se hayan visto jamás con el solo propósito de captar nuestra atención y servirse de ella.

Durante demasiado tiempo hemos quitado importancia a los peligros de esta forma de persuasión inteligente y nociva, desdeñándola como una mera «distracción» o una molestia de poca monta. A corto plazo, estos obstáculos pueden mermar nuestra capacidad de hacer lo que queremos hacer. A largo plazo, pueden llegar a impedirnos vivir las vidas que queremos vivir y, lo que es peor, minar facultades fundamentales como la reflexión o el autocontrol, dificultándonos aún más la tarea de «querer lo que queremos querer», por emplear la expresión del filósofo Harry Frankfurt. En este sentido, los nuevos adversarios de la atención no solo suponen una amenaza para el triunfo de la voluntad, sino también para su misma integridad esencial, tanto en el plano individual como en el colectivo.

De entre la variedad de amenazas que pesan sobre la libertad, algunas son reconocibles de inmediato, pero otras necesitan cierto tiempo para revelarse como tales. En lo que respecta a este sistema de persuasión inteligente, cuya influencia perniciosa crece por momentos, el proceso de reconocimiento no ha hecho más que comenzar. Las amenazas, en cambio, ese cúmulo de infraestructuras e incentivos que se esconden tras su funcionamiento, están ya bastante asentadas y consolidadas. Así las cosas, puede que sea demasiado tarde para poner a estos sistemas perniciosos de nuestra parte. Es posible que, a estas alturas, sus mecanismos estén demasiado arraigados en nuestra vida para extirparlos. Personalmente, no creo que sea el caso. No está todo perdido, pero la vía de la salvación es angosta y no tardará en cerrarse.

Hubo un tiempo en que pensaba que los grandes desafíos políticos habían pasado a la historia. Las luchas épicas por la libertad, me decía, habían sido ya libradas por generaciones más ilustres que la nuestra. A nosotros nos quedaba tan solo la tarea de administrar diligentemente su herencia política, el fruto de su esfuerzo.

No podía estar más equivocado. La liberación de la atención humana podría ser la lucha ética y política decisiva de nuestro tiempo. Su éxito es requisito previo de cualquier otra lucha que quepa imaginar. Nos incumbe a nosotros, pues, la responsabilidad de modificar el cableado de estos sistemas de persuasión inteligente y nociva antes de que ellos modifiquen el nuestro. Para ello es preciso encontrar, entre todos, nuevas formas de hablar y abordar el problema, y reunir luego el coraje necesario para lidiar con él, por más que nuestras acciones resulten intempestivas e impopulares.

A principios del siglo XXI, unas fuerzas maravillosas de nuestra invención —las tecnologías de la información y la comunicación— han revolucionado la vida del ser humano. Las experiencias que atesoramos a cada momento, nuestras interacciones sociales, el cariz de nuestros pensamientos y nuestros hábitos cotidianos se configuran hoy, en gran medida, a partir del funcionamiento de estos ingenios. Sus engranajes internos son para muchos de nosotros lo bastante oscuros como para resultar indiscernibles de la magia; no dejamos de maravillarnos de su potencia y originalidad. Y esta admiración trae aparejada una convicción: confiamos en que estos inventos fueron diseñados, como aseguran sus creadores, para adaptarse a nuestros referentes y ayudarnos a dirigir nuestras vidas por los derroteros que nosotros mismos hemos trazado. Creemos, en fin, que estos inventos fabulosos están de nuestra parte.

La atención humana parece haber sufrido un cambio profundo y potencialmente irreversible en la era de la información. Reaccionar a este cambio como es debido podría ser el mayor desafío moral y político de nuestro tiempo.

James Williams, Clics contra la humanidad, Barcelona, Gatopardo ediciones 2021

-

20:06

Per què Facebook necessita metavers?

» La pitxa un lioPrimero, porque es una red de viejos. Que no se me ofenda nadie, son los datos, y este testimonio de un profesor estadounidense resulta un excelente indicativo: tras preguntar a sus alumnos de quince y dieciséis años si tenían FB, le respondieron riéndose que es una red para mamás, papás, y abuelos.

Segundo, porque muchos milenials que fueron sus usuarios más activos lo están dejando por el excesivo odio que la aplicación facilita, y los que aman odiar y difundir sus teorías más delirantes, como QAnon o los antivacunas, se van también porque les «censuran». Los documentos internos de la compañía prevén que el 45 % de los usuarios estadounidenses abandonen la aplicación en los próximos dos años.

Zuckerberg comenzó a publicitar su metaverso en julio pasado, y desde entonces no han dejado de lloverle los problemas a su red social. Sobre todo por la garganta profunda sobre cuyas revelaciones publicó una serie de artículos The Wall Street Journal. Han mentido sobre sus prácticas, y todas sus plataformas racistas y antivacunas han tenido menos censura y supervisión. Para colmo los intentos de control de sus algoritmos provocaron el efecto contrario, magnificando ese odio que allí funciona tan bien.

El MIT ha explicado cómo hicieron los algoritmos perversos de FB, y da escalofríos. Otro análisis especialmente interesante pero menos técnico es el de Mauricio Cabrera, periodista mexicano especializado en creator economy, donde concluye que para enganchar a la audiencia en Facebook hay que enojarla. El éxito allí pasa por el odio y la polarización.

La empresa conocía la negativa influencia de Instagram sobre la salud mental de niños y adolescentes, y lo ocultaron. Sus directivos ignoraron sistemáticamente las denuncias presentadas por empleados sobre publicaciones que atentaban contra los derechos humanos —desde ejecuciones a violaciones—. Y, el colmo, se ha constatado que la red social facilitó tanto la difusión de ideas antivacunas que destruyeron parte de los esfuerzos de vacunación contra la covid-19 de la administración Biden.

Semanas después de ese reportaje, Frances Haugen, product manager de FB, se presentó ante el senado estadounidense: ella era la garganta profunda. Su alegato no pudo ser más claro: «Facebook daña a los niños, provoca división en nuestra sociedad y debilita la democracia. Puede cambiarse, pero ellos no lo van a hacer si no se les empuja desde fuera».

Martín Sacristán, Futuro Imperfecto#2: Metaverso y trabajo aumentada sin vuelta atrás, jotdown 04/01/2022 [https:]] -

19:59

Per què metavers?

» La pitxa un lio

Metaverso resume una idea que afecta a aquellas empresas cuya actividad se basa en internet. Necesitan crecer más, pero todavía hay gente que va a las tiendas físicas, a bares, a estadios deportivos, y eso es un problema porque roba tiempo online a los gigantes tecnológicos. La estrategia experimental de Facebook en un barrio de Seattle es un buen ejemplo del objetivo final del metaverso. Ha alquilado los locales de negocios que quebraron por la pandemia, y creado escaparates que remiten mediante código QR a tiendas virtuales de la red social. Necesitan que estemos en el entorno virtual, y que hagamos cada vez más cosas allí, especialmente aquellas que supongan desembolsos. Para conseguirlo transformarán internet en otra cosa, hoy difícil de concebir.

Martín Sacristán, Futuro Imperfecto#2: Metaverso y trabajo aumentada sin vuelta atrás, jotdown 04/01/2022 [https:]] -

20:29

Laporte Roselló, Joan Ramon (Profesor Honorario, Universitat Autónoma de...

» La pitxa un lioLaporte Roselló, Joan Ramon (Profesor Honorario, Universitat Autónoma de... -

18:34

El bé, el mal i la llei (Hoobes)

» La pitxa un lio

15.0 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;}... los hombres no derivan placer alguno sino antes bien, considerable pesar de estar juntos allí donde no hay poder capaz de imponer respeto a todos ellos. (224)

15.0 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;}

Los deseos, y otras pasiones del hombre, no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de esas pasiones, hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no pueden saber hasta qué leyes. Ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que lo hará. (226)

De todas formas, qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que temer puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar, en una guerra civil, hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. (226)

De esta guerra de todo hombre contra todo hombre, es también consecuencia que nada puede ser injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen allí lugar. Donde no hay poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y el fraude son en la guerra las dos virtudes cardinales. La justicia y la injusticia no son facultad alguna ni del cuerpo ni de la mente. Si lo fueran, podrían estar en un hombre que estuviera solo en el mundo, como sus sentidos y pasiones. Son cualidades relativas a hombres en sociedad, no en soledad. Es consecuente también con la misma condición que no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre mío y tuyo; sino sólo aquello que todo hombre pueda tomar; y por tanto tiempo como pueda conservarlo. (226-227)

Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la muerte; el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable; y la esperanza de obtenerlas por su industria. Y la razón sugiere adecuados artículos de paz sobre los cuales puede llevarse a los hombres al acuerdo. (227)

15.0 Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:EN-US;}Capítulo XIII

De la condición natural del género humano, en lo que concierne a su felicidad y miseria

Thomas Hobbes, Leviatán, Editora Nacional, Edición preparada por C. Moya y A. Escohotado, Madrid 1983, segunda edición corregida -

17:35

this is philosophy-empirismo

» La pitxa un lio -

17:28

CÓMO FUNCIONA NUESTRO CEREBRO EN EL MUNDO DIGITAL

» La pitxa un lioCÓMO FUNCIONA NUESTRO CEREBRO EN EL MUNDO DIGITAL -

23:52

La concepció protèsica de la tècnica d'Ortega y Gasset.

» La pitxa un lio

Como Heidegger, Ortega reconoce que más allá del cálculo cuantitativo hay que entender la técnica, el diseño y uso de instrumentos tanto en ingeniería como en arte, como acciones de un ser que no parece tener hogar en el mundo: “preguntando: ¿cómo tiene que estar constituido un ser para el cual es tan importante crear un mundo nuevo? La respuesta es sencilla: por fuerza, un ser que no pertenece a este mundo espontáneo y originario, que no se acomoda en él.” (Meditación de la técnica). En aquel coloquio ante arquitectos que querían hablar de reconstruir ciudades, ante la mirada displicente de Heidegger desde el auditorio, terminaba Ortega dirigiéndose a los urbanistas “El nuevo mundo de la técnica es, por tanto, como un gigantesco aparato ortopédico que ustedes, los técnicos, quieren crear, y toda técnica tiene esta maravillosa y —como todo en el hombre— dramática tendencia y cualidad de ser una fabulosa y grande ortopedia.” (o.c. p. 154). Ortega señala las risas con las que fue recibida su última afirmación. Pero su concepción protésica de la técnica, “cyborgiana”, quizá no sea la última palabra, pero arroja algo más de luz que las nieblas litúrgicas de Heidegger.

Fernando Broncano, Ortega frente a Heidegger sobre la técnica, El laberinto de la identidad 30/01/2022

[https:]] -

23:33

Fins a quina edat no s'ha de deixar el mòbil als infants?

» La pitxa un lio

TEXT1: Jordan Saphiro, expert en alfabetització digital

La mayoría de la gente da por primera vez un smartphone a sus hijos hacia los 13 años. Me parece el peor momento posible. Todo lo relacionado con la apariencia, la popularidad... ¡está en el móvil! ¿Te crees que tu hijo la primera vez que lo ve es a los 13?Hay que hacerlo antes, cuando todavía puedes darles pautas, consejos saludables. A los siete o nueve años un hijo dice: “Sí mamá, sí papá, hago lo que tú me digas”. Pero en cuanto tiene 13 te dice: “Tú no sabes de lo que hablas”. No digo que el niño tenga un Instagram con tres años, pero hay que enseñarles pronto. La mayoría de la tecnología no existía cuando éramos pequeños y nadie sabe cómo hablar de ella. Por eso, ¿por qué escuchamos a los techies hablando de crianza? Cuando leí lo de Steve Jobs [no quería que sus hijos usaran tecnologías] pensé: es a la última persona a la que le pediría consejo sobre crianza. Sí acudiría a un doctor, a un educador, hasta a un cura... Pero no a alguien que construye teléfonos.

[https:]]

TEXT 2: Álvaro Bilbao, neuropsicòleg.

La etapa que va desde el nacimiento hasta los 12 años es una fase preciosa donde los niños aprenden a conectar con la vida través del juego. No hay etapa más feliz ni momento más oportuno para mirar al mundo con los ojos bien abiertos. Sin embargo, cada vez los niños y niñas pasan más tiempo conectados a las pantallas.Pon a un niño de un año delante de una para ayudarle a comer y no conectará durante toda la comida con la mirada de su madre. Pónsela a un niño de dos y se sentirá frustrado cada vez que coma sin ella. El de seis, si tiene consola, perderá el interés por dibujar. El de ocho dejará de mostrar interés por leer libros si puede jugar al Fortnite y el de 10 preferirá mirar su teléfono al salir de la escuela a jugar con sus amigos. No es cuestión de inteligencia, clases sociales o buenas intenciones. Es simplemente cuestión de cómo funciona nuestro cerebro.

Cada vez que recibimos un mensaje, salta un anuncio o vemos un nuevo estímulo en redes sociales recibimos una pequeña dosis de dopamina; una descarga de placer que es la base de los circuitos del placer y la motivación humana. Es por eso que estamos tan enganchados a las pantallas. Nuestro cerebro no puede evitar mirar una y otra vez nuestro dispositivo porque, aunque nos cueste reconocerlo, el bombardeo constante de estímulos visuales novedosos y perfectamente diseñados provoca adicción. Es la sensación de terminar de ver algo visualmente sorprendente pero necesitar otra dosis más. También tenemos otros circuitos cerebrales, como el circuito de la serotonina, que se activan cuando conversamos cara a cara con un amigo, terminamos una tarea difícil o ayudamos a una persona que nos necesita. La serotonina produce sensación de conexión, propósito y satisfacción. A diferencia de la dopamina, que puede provocar frenesí, no necesitamos otra dosis de serotonina inmediata porque estas emociones traen consigo una sensación de calma.

En un mundo cada vez más rápido e incierto nos sorprende el número creciente de casos de depresión infantil y suicidio juvenil, pero la realidad es que nuestros jóvenes intentan agarrarse a la vida a través de estímulos y experiencias digitales que son tan superficiales y efímeros que solo logran arañarla. Retrasar el uso de teléfonos móviles hasta los 12 años de edad puede dar a nuestros niños el tiempo que necesitan para desarrollar un cerebro más resistente; con capacidad de experimentar la profunda sensación de calma y propósito que todos sentimos cuando ayudamos a los demás o nos sentimos satisfechos. Y eso… eso tiene un valor incalculable porque es lo que más les va a ayudar a sentirse conectados a la vida y agarrarse a ella cuando lo necesiten.

[https:]] -

16:52

La quarta revolució industrial i el Gran Reset

» La pitxa un lio

Tenemos también la interpretación de los economistas, que asocian transhumanismo y cuarta revolución industrial. Klaus Schwab fue de los primeros en usar ese término, y como fundador del Foro Económico Mundial —y de su famosa asamblea anual en Davos—. Su última predicción, el Gran Reinicio. Una nueva etapa económica, tras el coronavirus, con una neoglobalización donde todos los productos se habrán convertido en servicios. No poseeremos nada, ni el coche, ni la ropa, accederemos a cualquier posesión material mediante el pago por uso. Las casas serán hospitales asistidos por inteligencia artificial, y la popularizada telemedicina es un primer paso hacia ello. Y solo los países capaces de incluir la inteligencia artificial y la robotización en sus estrategias de desarrollo continuarán siendo sociedades avanzadas y capaces de generar bienestar.

Martín Sacristán, Futuro imperfecto#: Transhumanismo (seremos ciborgs), jotdown febrero 202 [https:] -

16:42

Una forma eterna de veure les coses.

» La pitxa un lioAl final, la realidad no es más que una forma eterna de ver las cosas. Lo que pasa es que cuando ya no hay forma de ver las cosas atravesando el tiempo entonces son las cosas las que te ven a ti. Y entonces sucede que es la actualidad la que nos mira, la que nos maneja, la que nos dice sobre qué pensar en cada momento. ¿Se acuerdan cuando nos manifestábamos por la crisis climática? Fue hace mucho ya, había una niña, una tal Greta Thumberg que llevaba un chubasquero amarillo y que se convirtió en pura inspiración. ¿Sabe alguien qué fue de ella? La actualidad la escupió como un hueso atravesado en la garganta.

El problema (y la desgracia) es que cuando la realidad no es capaz de atravesar el tiempo, entonces apenas se puede hablar de ella porque empieza a parecer que cualquiera podría hacerle lo que quisiera. En la práctica, decir que lo real no permanece equivale a decir que no existe. ¡Peor aún! Es como dar patente de corso para cambiar la realidad al antojo, o sea, a los intereses de cada cual. Porque la realidad misma es lo puesto en cuestión —no las evidencias efímeras de las portadas— y la verdad parece antes el haz del foco de gloria que otorga el último minuto trending topic que el producto necesario de los hechos, la historia o las ideas. De la sustancia del mundo, por decirlo de una vez. No en vano estamos construyendo una realidad paralela a marchas forzadas, un delicioso metaverso donde las cosas prometen tener principio y fin, donde podremos establecer acuerdos y pactos nuevos y definir dónde empieza y termina el tiempo. Evidentemente está siendo un gran éxito, porque la realidad ha perdido su sitio en el pensamiento y su espacio en el alma (de hecho, va como alma en pena). Y ahora lo único real es el deseo universal de inventarla o de negarla.

Así que toca escoger: realidad o actualidad. Y siempre habrá una pérdida en nuestra decisión, siempre nos faltará algo fundamental. Así las cosas, mi único deseo es no elegir siempre lo mismo. Que algunos días gane la vida, esa que es real y aún nos espera.

Nuria Labari, Elige: actualidad o realidad, El País 05/02/2022

-

16:22

Blockchain vs Intel·ligència Artificial

» La pitxa un lio

Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; dos siglos después, Reza Negarestani y Nick Land actualizan la discusión de Hegel y Schopenhauer. Negarestani es un filósofo e ingeniero informático iraní que pretende llevar la empresa humana hasta sus últimas consecuencias. Y esa empresa es la autorrealización de la Razón. La Razón no es necesariamente una capacidad individual ni biológica, sino una actividad de crítica y exploración constante que puede y debe superar a lo humano. Solo necesita un entorno social y semántico (reglas y lenguaje) que le permita conectarse y actualizarse sin límites. El inhumanismo de Negarestani está tan influenciado por Hegel como por el desarrollo del software: un dispositivo inteligente que avanza hasta no dejar nada afuera y que puede emanciparse de su soporte biológico y material, es decir, de los humanos. Y ya que estamos, superar al capitalismo como «supuesta totalidad inmediata del estado de cosas». (...)

Sin nombrarlo, Negarestani apunta contra su antiguo maestro, el filósofo británico radicado en China, Nick Land. Heredero de Schopenhauer y Nietzsche, para Land hay un afuera de la Razón al que solo podemos acceder mediante el deseo irracional. Y nada expresa tan bien ese deseo como el tecnocapitalismo global, en donde el goce del consumo, el lucro y la destrucción creativa aceleran al sistema más allá de los límites humanos. Land, trumpista acérrimo, cree que hoy los humanos solo pueden aportar su irracionalidad a la aceleración del capital inhumano. Según Negarestani, el antihumanismo de Land incurre en el mismo conservadurismo que el humanismo de Kant: entender a la mente humana como un atributo dado, fijo, incapaz de superarse a sí mismo.

En realidad, Land, como buen lector de Lovecraft, no confía en la razón humana porque espera una inteligencia que llegue desde otro mundo ¿Y qué es internet sino otro planeta viviendo en las entrañas del nuestro? En la red emerge una especie de «verdad posinteligente», un acervo de información legítima que no requiere de un discurso racional, ni de la supervisión de una instancia intelectual superior, ni siquiera de un espacio social y semántico reconocible. «Ya no se trata de cómo pensar la técnica: la técnica piensa cada vez más en sí misma. La autopista hacia el pensamiento no pasa por profundizar la cognición humana sino por la inhumanización de lo cognitivo». Se trata de una auténtica mente alienígena que ya no solo deja atrás el soporte humano de la inteligencia sino la forma misma de la inteligencia antropomórfica que Negarestani pretende replicar y mejorar. Y puede cumplir con todo lo que se espera de la filosofía (determinar la verdad y/o el sentido) sin emular a la racionalidad humana.