-

-

... no hace falta ser lacaniano para reconocer que el lenguaje es algo más que un simple medio de comunicación interpersonal. Es a través del lenguaje como vemos la realidad, con el auxilio indispensable de los afectos; afectos que, dejando a un lado las emociones más básicas ligadas a la supervivencia, son también moldeados por el lenguaje o, si se quiere, se hallan entrelazados con él de manera compleja. En consecuencia, el propio lenguaje adquiere una valencia afectiva: los conceptos políticos despiertan en nosotros determinadas sensaciones o emociones, a menudo vinculadas al sentido de pertenencia a un grupo social o tribu moral.

Manuel Arias Maldonado,

Cataluña: el asalto al lenguaje, Revista de Libros 25/10/2017

[www.revistadelibros.com]

-

-

Todo movimiento cíclico es un movimiento necesario por definición. Ahora bien el hecho de que la necesidad, como característica inherente a la historia, sobreviviera a la ruptura moderna operada en el ciclo de recurrencias eternas e hiciese su reaparición en un movimiento que era esencialmente rectilíneo y que, por tanto, no retrocedía a lo ya conocido sino que tendía hacia un futuro ignoto, tal hecho, decimos, debe su existencia no a la especulación teórica, sino a la experiencia política y al curso de los acontecimientos históricos.

Fue la Revolución Francesa, no la americana, la que pegó fuego al mundo y en consecuencia, fue del curso de la Revolución Francesa, no del de la americana, ni de los actos de los Padres fundadores, de donde el uso actual de la palabra «revolución» recibió sus connotaciones y resonancias a través de todo el mundo, sin excluir a los Estados Unidos.

Lo triste del caso es que la Revolución Francesa, que terminó en el desastre, hanhecho la historia del mundo, en tanto que la Revolución americana, a la que sonrió la victoria, no ha pasado de ser un suceso que apenas rebasa el interés local.

El encanto mágico que la necesidad histórica ha vertido sobre los espíritus de los hombres desde el comienzo del siglo XIX se hizo más poderoso con la Revolución de Octubre, que ha tenido para nuestro siglo el mismo significado profundo de operar, primero, la cristalización de las esperanzas del hombre, para después colmar su desesperación, que la Revolución Francesa tuvo para sus contemporáneos. La única diferencia es que en esta ocasión no hubo experiencias inesperadas que preparasen la tarea, sino el modelamiento consciente de la acción sobre las experiencias legadas por una época y un acontecimiento del pasado. Por supuesto, sólo gracias al arma de dos filos de la compulsión ideológica y del terror, la primera constituyendo a los hombres desde dentro, y éste desde fuera, se puede explicar adecuadamente la docilidad con que los revolucionarios de todos los países que cayeron bajo la influencia de la Revolución bolchevique han aceptado su propia muerte; pero en este punto la lección que suponemos aprendida de la Revolución Francesa, ha llegado a ser parte integrante de la compulsión autoimpuesta del pensamiento ideológico actual.

Hay una grandiosa ridiculez en el espectáculo de estos hombres —que habían osado desafiar a todos los poderes existentes y retar a todas las autoridades de la tierra y cuyo valor estaba fuera detoda duda— capaces de someterse de la noche a la mañana, con toda humildad y sin un grito de protesta, a la llamada de la necesidad histórica, por absurda e incongruente que les pareciese la forma de manifestarse esta necesidad. No fueron engañados porque las palabras de Danton y Vergniaud, de Robespierre y Saint-Just y de todos los demás, resonasen aún en sus oídos; fueron engañados por la historia y, en este sentido, han llegado a ser los bufones de la historia.

Hannah Arendt,

Sobre la revolución, Alianza Editorial

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica}

-

Teóricamente la consecuencia de mayor alcance de la Revolución Francesa fue el nacimiento del concepto moderno de la historia en la filosofía de

Hegel.

Desde un punto de vista político, el sofisma sobre el que se alza esta filosofía nueva y típicamente moderna es relativamente sencillo. Consiste en la descripción y comprensión del reino total de la acción humana sin referirlo al actor y al agente, sino desde el punto de vista del espectador que contempla un espectáculo. Sin embargo, no es fácil descubrir el sofisma, debido a la parte de verdad que encierra; en efecto, todas las historias iniciadas y realizadas por hombres descubren su verdadero sentido únicamente cuando han llegado a su fin, de tal modo que puede pensarse que sólo al espectador, y no al agente, le cabe la esperanza de comprender lo que realmente ocurrió en una cadena dada de hechos y acontecimientos. De este modo, el espectador de la Revolución Francesa estaba en mejores condiciones que sus actores para entender la Revolución como necesidad histórica o el carácter «fatal» de la figura de Napoleón Bonaparte. Pero lo que realmente importa es que todos aquellos que, a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, siguieron las huellas de la Revolución Francesa se consideraron no como simples sucesores de los hombres de esta Revolución, sino como agentes de la historia y de la necesidad histórica, con el resultado evidente y, sin embargo, paradójico, de que la necesidad sustituyó a la libertad como categoría principal del pensamiento político y revolucionario.

Hay otro aspecto de las teorías hegelianas derivado también de las experiencias de la Revolución Francesa, que tiene incluso mayor interés para nosotros, puesto que ejerció una influencia más directa sobre los revolucionarios de los siglos XIX y XX, todos los cuales, aunque no aprendiesen sus lecciones de

Marx (el discípulo más distinguido de

Hegel de todos los tiempos) y nunca se molestasen en leer a

Hegel, contemplaron la revolución con categorías hegelianas. El aspecto a que me refiero atañe al carácter del movimiento histórico, que, según

Hegel y sus discípulos, es a la vez dialéctico y necesario: de la revolución y la contrarrevolución, desde el catorce de julio al dieciocho Brumario y la restauración de la monarquía, nació el movimiento y el contra-movimiento dialéctico de la historia que arrastra a los hombres con su flujo irresistible, como una poderosa corriente subterránea, a la que deben rendirse en el momento mismo en que intentan establecer la libertad sobrela tierra. Este es el significado de la famosa dialéctica de la libertad y la necesidad, proceso en el que ambos términos pueden coincidir, lo que constituye quizá una de las paradojas más terribles y, desdeel punto de vista humano, menos soportable de todo el sistema del pensamiento moderno.

Hannah Arendt,

Sobre la revolución, Alianza Editorial

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} span.s1 {font: 8.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica}

-

Durante las décadas que siguieron a la Revolución Francesa predominó esta metáfora de una poderosa corriente subterránea que arrastraba consigo a los hombres, primero a la superficie de las gloriosas proezas y, después, hasta el fondo, al peligro y a la infamia. Diversas metáforas en que la revolución aparece no como resultado del esfuerzo humano, sino como un proceso irresistible, metáforas de corriente y torrentes fueron acuñadas por los propios actores de la Revolución, quienes, por mucho que se hubiesen emborrachado con el vino de la libertad en el terreno de lo abstracto, ya no creían que fueran agentes libres.

Lo que más llamaba la atención en este espectáculo era que ninguno de sus actores podía controlar el curso de los acontecimientos, que dicho curso tomó una dirección que tenía poco que ver, sí tenía algo, con los objetivos y propósitos conscientes de los hombres, quienes, por el contrario, si querían sobrevivir, debían someter su voluntad e intención a la fuerza anónima de la revolución. Todo esto nos parece hoy un lugar común y probablemente nos resulte difícil comprender que de ello pudiera derivarse algo que no fuera una trivialidad.

No obstante, debe bastarnos recordar la historia de la Revolución americana, donde ocurrió exactamente lo contrario, y la fuerza extraordinaria con que caló en todos sus actores el sentimiento de que el hombre es dueño de su destino, al menos por lo que se refiere al gobierno político, para darnos cuenta del impacto que debió suponer el espectáculo de la impotencia del hombre para poner orden en sus propias acciones. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica}

Hannah Arendt,

Sobre la revolución, Alianza Editorial

-

Si bien los elementos de novedad origen y violencia todos los cuales aparecen íntimamente unidos nuestro concepto de revolución, brillan por su ausencia tanto en el significado original de la palabra como en su primitivo uso metafórico en el lenguaje político, hay otra connotación del término astronómico, a la que ya me he referido antes brevemente, que ha conservado toda su fuerza en el uso actual de la palabra. Me refiero a la idea de irresistibilidad o sea, al hecho de que el movimiento rotatorio de las estrellas sigue un camino predestinado y es ajeno a toda influencia del poder humano. Sabemos, o creemos saber, la fecha exacta en que la palabra «revolución» se empleó por primera vez cargando todo el acento sobre la irresistibilidad y sin aludir para nada a un movimiento retrogiratorio; este aspecto nos parece hoy tan importante para el concepto de revolución que es corriente fijar el nacimiento del nuevo significado político del antiguo término astronómico en el momento en que comienza esta nueva acepción.

La fecha fue la noche del catorce de julio de 1789, en París, cuando Luis XVI se enteró por el duque de La Rochefoucauld-Liancourt de la toma de la Bastilla, la liberación de algunos presos y la defección de las tropas reales ante un ataque del pueblo. El famoso diálogo que se produjo entre el rey y su mensajero es muy breve y revelador. Según se dice, el rey exclamó: «C’est une révolte», a lo que Liancourt respondió: «Non, Sire, c’est une révolution». Todavía aquí, por última vez desde el punto de vista político, la palabra es pronunciada en el sentido de la antigua metáfora que hace descender su significado desde el firmamento hasta la tierra; pero, quizá por primera vez, el acento se ha trasladado aquí por completo desde la legalidad de un movimiento rotatorio y cíclico a su irresistibilidad. El movimiento es concebido todavía a imitación del movimiento de las estrellas, pero lo que ahora se subraya es que escapa al poder humano la posibilidad de detenerlo y, por tanto, obedece a sus propias leyes. Al declarar el rey que el tumulto de la Bastilla era una revuelta, afirmaba su poder y los diversos instrumentos que tenía a su disposición para hacer frente a la conspiración y al desafío a la autoridad; Liancourt replicó que lo que había ocurrido era algo irrevocable que escapaba al poder de un rey. ¿Qué veía Liancourt, qué vemos u oímos nosotros, al escuchar este extraño diálogo, que le hiciese pensar (y nosotros sabemos que así era) que se trataba de algo irresistible e irrevocable?

La noción de un movimiento irresistible, que el siglo XIX iba pronto a traducir conceptualmente a la idea de la necesidad histórica; resuena desde la primera hasta la última página de la Revolución Francesa. Súbitamente, todo un nuevo conjunto de imágenes comienza a florecer en torno a la antigua metáfora y un vocabulario totalmente nuevo se introduce en el lenguaje político. Cuando hoy pensamos en la revolución, casi automáticamente lo hacemos a través de estas imágenes, nacidas durante aquellos años; a través del

torrent révolutionnaire de Desmoulins, sobre cuyas tumultuosasolas se mantuvieron y marcharon los actores de la revolución hasta que la resaca les tragó y fueron a perecer junto a sus enemigos, los agentes de la contrarrevolución.

Hannah Arendt,

Sobre la revolución, Alianza Editorialp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} span.s1 {font: 8.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica}

-

-

Heràclit (vídeo).

-

-

El filòsof italià entén les democràcies occidentals com estats d’excepció permanents. Per què? Segons

Agamben, perquè són formes polítiques caduques, hereves de la teologia cristiana que han perdut credibilitat i legitimitat. La democràcia no deixa de ser una modernització de la teocràcia, una redistribució de poders. El rerefons, però, és el mateix: un sistema articulat per dos poders o, emprant les seves paraules, providències.

Agamben defineix la democràcia com una màquina, els engranatges de la qual estan desgastats i encaixen amb dificultat: si falla alguna peça, tota la maquinària trontolla. I ho fa sovint. Tal i com l’entenem i la vivim avui, la democràcia oscil·la constantment entre les dues formes de poder hereves del cristianisme: un poder general, universal, abstracte i un altre de particular i individual. Els dos poders moderns: el de la Llei (en majúscules) i el del “management” (encarregat de l’administració i l’ordre, emprant les paraules del filòsof italià), és a dir el responsable del control, la vigilància i la repressió, encarnat per la figura de la policia. La llei i la força, els dos braços del govern. Un govern que, segons Agamben, neix de la fissura del dos poders, del seu desencaix.

Carla Mallol Güell, Quan l'estat d'excepció és la regla, Núvol 18/10/2017

[https:]]

-

Los niños nacen con patrones de conducta que vienen de serie, determinadas habilidades que vienen codificadas en los genes. Sin embargo, estas destrezas latentes, si no se activan a edades tempranas, quedan permanentemente desactivadas.

En ese sentido, el niño no nace puro y es la sociedad la que lo corrompe, sino más bien al contrario: el niño nace salvaje, y si educación y contexto social adecuado, el niño se queda atrapado en un estado salvaje aberrante. Es lo que ignoró flagrantemente

Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés de la Ilustración que sostenía que nacíamos buenos y nos hacíamos malos por culpa de la sociedad, en su libro

Emilio o la educación (1778).

Para impugnar a

Rousseau, el psiquiatra infantil norteamericano Bruce Perry describió el caso de Justin, un niño de seis años que fue desatendido totalmente cuando era un bebé, creciendo en el hogar de un criador de perros.

El criador mantenía a Justin encerrado en una jaula, le daba de comer y le cambiaba los pañales, pero apenas le dirigía la palabra, ni jugaba con él, ni le daba muestras de afecto ...

Sergio Parra,

Niños salvajes que se criaron sin contacto humano, xtakaciencia.com 20/08/2014

[https:]]

-

Parmènides d'Elea (vídeo).

-

Cuando por primera vez la palabra descendió del firmamento y fue utilizada para describir lo que ocurría a los mortales en la tierra, hizo su aparición evidentemente como una metáfora, mediante la que se transfería la idea de un movimiento eterno, irresistible y recurrente a los movimientos fortuitos, los vaivenes del destino humano, los cuales han sido comparados, desde tiempo inmemorial, con la salida y puesta del sol, la luna y las estrellas. En el siglo XVII, cuando por primera vez encontramos la palabra empleada en un sentido político, su contenido metafórico estaba aún más cerca del significado original del término, ya que servía para designar un movimiento de retroceso a un punto preestablecido y, por extensión, de retrogresión a un orden predestinado. Así, la palabra se utilizó por primera vez en Inglaterra, no cuando estalló lo que nosotros llamamos una revolución y Cromwell se puso al frente de la primera dictadura revolucionaria, sino, por el contrarío, en 1660, tras el derrocamiento del Rump Parlament* y con ocasión de la restauración de la monarquía. En el mismo sentido se usó la palabra en 1688, cuando los Estuardos fueron expulsados y la corona fue transferida a Guillermo y María. La «Revolución gloriosa», el acontecimiento gracias al cual, y de modo harto paradójico, el vocablo encontró su puesto definitivo en el lenguaje político e histórico, no fue concebida de ninguna manera como una revolución, sino como una restauración del poder monárquico a su gloria y virtud primitivas.

El hecho de que la palabra «revolución» significase originalmente restauración, algo que para nosotros constituye precisamente su polo opuesto, no es una rareza más de la semántica. Las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, que para nosotros representan un nuevo espíritu, el espíritu de la Edad Moderna, fueron proyectadas como restauraciones. Es cierto que las guerras civiles inglesas prefiguraron un gran número de tendencias que, hoy en día, nosotros asociamos con lo que hubo de fundamentalmente nuevo en las revoluciones del siglo XVIII: la aparición de los Niveladores y la formación de un partido compuesto exclusivamente por el pueblo bajo, cuyo radicalismo terminó por plantear un conflicto con los líderes de la revolución, apuntan claramente al curso de la Revolución Francesa; de otro lado, la demanda de una constitución escrita, como «el fundamento de un gobierno justo», presentada por los Niveladores y, en alguna medida, hecha realidad cuando Cromwell promulgó un «Instrumento de gobierno» a fin de constituir el Protectorado, anticipa uno de los hechos más importantes, si no el que más, de la Revolución americana. Lo cierto, en todo caso, es que la victoria efímera de esta primera revolución moderna fue interpreta- da oficialmente como una restauración, es decir, como la «libertad restaurada por la gracia de Dios», según reza la inscripción que aparece sobre el gran sello de 1651.

Hannah Arendt,

Sobre la revolución, Alianza editorialp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} span.s1 {font: 8.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica}

-

El rap de Parmènides.

-

-

En sus orígenes la palabra «revolución» fue un término astronómico que alcanzó una importancia creciente en las ciencias naturales gracias a la obra de

Copérnico De revolutionibus orbium coelestium. En el uso científico del término se conservó su significación precisa latina y designaba el movimiento regular, sometido a leyes y rotatorio de las estrellas, el cual, desde que se sabía que escapaba a la influencia del hombre y era, por tanto, irresistible, no se caracterizaba ciertamente ni por la novedad ni por la violencia. Por el contrario, la palabra indica claramente un movimiento recurrente y cíclico; es la traducción latina perfecta de

auakukl wsij de Polibio, un término que también tuvo su origen en la astronomía y se utilizó metafóricamente en la esfera de la política. Referido a los asuntos seculares del hombre, sólo podía significar que las pocas formas de gobierno conocidas giran entre los mortales en una recurrencia eterna y con la misma fuerza irresistible con que las estrellas siguen su camino predestinado en el firmamento. Nada más apartado del significado original de la palabra «revolución» que la idea que ha poseído y obsesionado a todos los actores revolucionarios, es decir, que son agentes en un proceso que significa el fin definitivo de un orden antiguo y alumbra un mundo nuevo.

Hannah Arendt,

Sobre la revolución, Alianza Editorialp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.5px Helvetica} span.s1 {font: 8.5px Helvetica}

-

-

(La ética de la responsabilidad) estriba en la prevención y en la relación entre prevención y derecho. Dicho de otro modo: cuando uno sabe que ciertas palabras pueden causar daños insuperables, ¿tiene o no la obligación de decirlo (y tenemos o no nosotros la obligación de escucharlo y evitar así que tales daños sucedan)? O dicho de nuevo de otro modo: ¿no es éste precisamente el principio que estamos aplicando en Europa, cuando para evitar daños generados por organismos genéticamente modificados, nos justificamos en la "precaución"? (38)

Unos reivindican la libertad de expresión, el derecho a decir lo que sea, la legitimidad de la profanación, incluso si ésta afecta a más de mil millones de creyentes; los otros se atrincheran en torno a una fe bendita, se rebelan contra la falta de respeto, ven en esto la confirmación de la amenaza que supone occidente para los sagrados valores religiosos de las poblaciones pobres y dominadas, y no dudan en reaccionar con violencia e incluso matar. (38-39)

Las explicaciones simplistas se limitan a sostener que estas caricaturas expresan de manera desvergonzada la "islamofóbia" impertinente de los occidentales, o bien, para el bando contrario, que no son más que una manifestación de la libertad de expresión de una sociedad democrática. (39)

Sin embargo, resulta fácil advertir que ambas versiones comparten un grave defecto: se sitúan en el plano de las intenciones, cuando lo que está en tela de juicio es el significante, es decir, el corazón y núcleo de lo que resulta afectado. Ese núcleo es lo sagrado, calificativo que en un caso se aplica a la libertad de expresión y en otro a la religión (...).

... la libertad de expresión es sagrada, sin duda. Es preciso defenderla. Pero ¿acaso significa el ejercicio deliberado de la irresponsabilidad? (39)

Sami Naïr, Libertad y sagrado: el caso de las viñetas, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

La libertad de expresión no es un valor absoluto: claro está que hay límites a la libertad de expresión. Con la palabra puede cometerse delitos, y se puede engañar o inducir a llevar a cabo acciones de resultados desastrosos. Gritar: "¡Fuego!" en un cine lleno, por ejemplo, no es solo un acto que pueda acogerse a la libertad de expresión. La palabra en determinadas circunstancias es un acto, y un acto puede constituir un delito, ya se trata de incitar a la violencia, al asesinato o al genocidio. (...) Pero la blasfemia o la ofensa a los sentimientos religiosos, aun siendo rechazables, no constituye a mi parecer actos comparables y no deberían ser considerados delictivos e ningún caso. (104)

Lluís Bassets, La responsabilidad periodística, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

El maquiavelismo de Obama era distinto, más cercano a la “claridad política” de la que

hablaba Merleau-Ponty que a los “ardides acumulados” que describía

Lefort. Nunca fue tan maquiavélico como en su discurso de aceptación

del premio Nobel de la Paz en Oslo, en 2009, al reconocer la ambigüedad moral en la que se colocaba todo gobernante democrático: la de repudiar la violencia y la guerra y, al mismo tiempo, saber que la permanencia de su Estado se fundamenta en la violencia y la guerra. Porque un príncipe, escribe

Maquiavelo, “con frecuencia se ve obligado a actuar contra su palabra, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión”. Y, dice en otro momento, para combatir debe usar las “leyes” y la “fuerza”, pero “como la primera muchas veces es insuficiente, debe recurrir a la segunda”.

Marc Bassets,

Trump es 'maquiavélico', pero Obama también lo era, El País 22/10/2017

[https:]]

-

|

| Maquiavel (Mondadori -Getty) |

En 1585, el jurista italiano exiliado Alberico Gentili dijo que

Maquiavelo era “

un firme defensor y entusiasta de la democracia”, que pretendía “no instruir al tirano”, sino poner al descubierto “todos sus secretos” ante los ciudadanos. “Mientras parecía educar al príncipe”, decía Gentili,

“en realidad, estaba educando al pueblo”.

Erica Benner,

Para arreglar todo esto hay que leer a Maquiavelo, El País 22/10/2017

[https:]]

-

-

La pàtria és un invent (Martín Hache)

-

Ante el problema de los límites a la libertad de expresión, el laicismo cuenta con dos posturas fundamentales: la de la tradición anglosajona y la de la tradición francesa. la postura anglosajona halla sus raíces en la tradición deudora de Locke y de John Stuart Mill (véase Sobre la libertad), resumida bajo el lema "la verdad se crea con la intrusión del error". Se trata de una posición capaz incluso de justificar el negacionismo ante los crímenes contra la humanidad.

La postura de tradición francesa, por su parte, se basa en la certeza de que es posible establecer la verdad de los hechos, y en proclamar el derecho de toda sociedad de prohibir los insultos racistas y perseguir y juzgar a los responsables de estos y otros crímenes contra la humanidad. (36-37)

Montesquieu lo comprendió con una inteligencia que deja en evidencia a los provocadores de hoy: "la libertad de uno -decía- termina donde comienza la de los demás". Sobre la base de este principio, algunos países de vieja tradición liberal y democrática han instaurado prohibiciones y reprimen los excesos de la libertad de expresión cuando éstos atacan a la etnia, la raza o la confesión. (40)

No tengo el derecho moral de insultar las creencias de otros (...). porque, si olvidamos el significante de la alegoría de Cristo y Mahoma, estoy despreciando las creencias de millones de personas, sobre todo si tengo en cuenta que mi propia concepción de la libertad descansa en unas bases filosóficas tan inciertas como sus creencias. Esta humildad, esta modestia en la relación con lo profano y lo sagrado, me lleva a acallar mi agresividad conceptual y relativizar mis convicciones morales. Sin ese factor no es posible la convivencia, no hay otra cosa que desprecio, odio y guerra. (41)

Sami Naïr, Libertad y sagrado: el caso de las viñetas, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

Gran parte de la creación científica, filosófica y literaria se ha hecho históricamente en contraposición y a veces en conflicto abierto frente a creencias religiosas. Y ésa es una de las conquistas liberales a las que no se puede renunciar. Sin derecho a la blasfemia no existirían algunas de las obras literarias y filosóficas más transcendentes de los tres últimos siglos. debemos respetar las creencias del otro, pero también debemos preservar el campo abierto de nuestra libertad, que es la que ha producido muestras mejores y más valiosas conquistas, de la materia y del espíritu. (110)

Lluís Bassets, La responsabilidad periodística, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores, Barna 2008

-

¿Quienes aspiran a tener el privilegio de no pasar por el cedazo de la razón crítica? Las religiones, los nacionalismos y las ideologías totalitarias. ¿Por qué las religiones deberían tener un privilegio con el que las demás ideologías no cuentan? porque el vínculo sobre el que se fundan es una creencia que se resiste al análisis racional. Con lo cual se hace imprescindible colocarlas en un escalón superior al que se le niega el acceso a la razón. A este escalón se le llama "territorio de lo sagrado". Y desde esta peana presentan sus verdades como realidades incontestables a las que la ciudadanía sólo puede responder con la sumisión y el respeto. O sea: la imposibilidad de soportar el análisis racional se convierte en prueba de superioridad de la propia verdad. Puesto que el ámbito de lo sagrado es un lugar superior, los creyentes están protegidos por su aureola: prohibido ofender. (64-65)

Josep Ramoneda, Ensayo sobre la libertad de expresión y la paz, en Democracia y responsabilidad (sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

Los limites a la libertad de expresión que cuestionan los derechos de los individuos son los que mayor protección requiere. (104)

La libertad de expresión no debe tener, pues, otro límite que el que marca el Código penal, y deben ser exclusivamente los tribunales los que dilucidan si deben considerarse que ese límite se ha transgredido o no, tanto desde el punto de vista penal -cuando sea el caso-, como civil, cuando se trata de demandas entre particulares en las que una de ambas partes exija indemnizaciones económicas. (105-106)

Lluís Bassets, La responsabilidad periodística, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds, Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

La cultura laica resuelve aparentemente la controversia entre libertad de expresión y respeto a la práctica religiosa. Ni el Estado podía meterse en las cuestiones de Dios, ni Dios en las del Estado, pero nadie quedaba a salvo del libre ejercicio de la crítica. (65)

Josep Ramoneda, Ensayo sobre la libertad de expresión y la paz, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores, Barna 2008

-

No se puede plantear el derecho a la libertad de expresión en abstracto, pues ésta implica fundamentalmente un deber ético de responsabilidad. Esto, en un mundo diverso y multicultural como el nuestro, se traduce en el respeto por las culturas de los demás. No es posible conseguir un mundo diverso basado en la ética de la responsabilidad sin respetar la cultura del otro. La única manera justa de convertir la libertad de expresión en algo sagrado consiste en conceder este mismo estatuto a la ética de la responsabilidad. En caso contrario, la libertad de expresión se convierte en anarquía, en poder del más fuerte. (36)

Sami Naïr, Libertad y sagrado: el caso de las viñetas, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores, Barna 2008

-

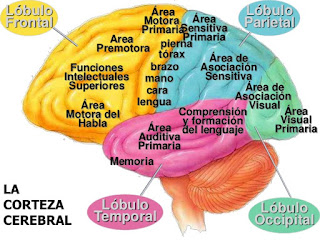

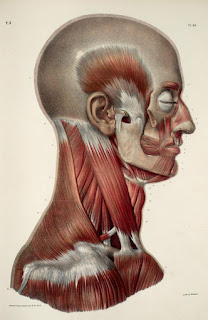

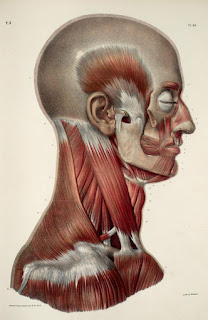

Los esfuerzos por entender los mecanismos neurológicos de las consideradas funciones superiores comenzaron hacia el final del siglo XIX, cuando el neuroanatomista alemán Franz

Joseph Gall propuso que cada función mental concreta tenía una localización determinada en el cerebro. Antes se había empezado a tener constancia sistemática de los efectos que sobre determinadas funciones tenían los daños producidos en unas u otras regiones encefálicas. Es así como

Pierre Paul Broca identificó el área que lleva su nombre. Ese mismo procedimiento se ha podido seguir utilizando, pero en la actualidad es posible recurrir además a la manipulación genética de animales modelo y estudiar cómo se ven modificadas determinadas habilidades (aprendizaje, memoria, y otras), y a técnicas de neuroimagen para las que se requiere un aparataje muy sofisticado.

Juan Ignacio Pérez,

Sistemas nerviosos: las áreas asociativas, Cuaderno de Cultura Científica 05/09/2017

[https:]] [https:]]

-

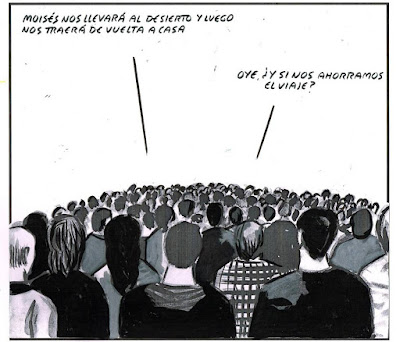

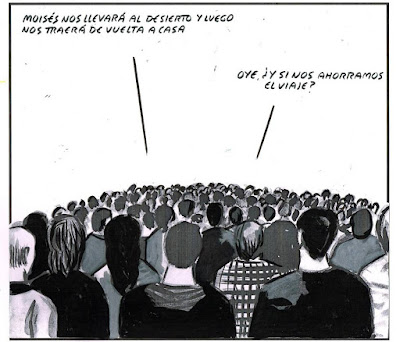

|

| El Roto |

-

Hannah Arendt

Hannah Arendt fa una intel·ligent distinció entre desobediència civil i revolució que ve com anell al dit per posar una mica d'ordre en les idees sobre aquest moviment que es presenta com a pacifista, innocent i feliç en els seus bons propòsits i en els seus benèvols objectius. "Qui practica la desobediència civil –diu la filòsofa– accepta, mentre que el revolucionari rebutja, el marc de l'autoritat establerta i la legitimitat general del sistema de lleis".

El desobedient civil, que s'acull a la constitució per veure protegits els seus drets, sí que pot esdevenir un pres polític quan l'autoritat el deté i empresona precisament per actuar en defensa de la legalitat, com va fer Rosa Parks el 1955 quan va vulnerar una legislació de l'estat d'Alabama discriminatòria amb la població de color amb l'objectiu d'obtenir la protecció de la Constitució dels Estats Units. El que defensa el desobedient civil és l'exercici d'una llibertat constitucional, limitada precisament per la llei de rang inferior democràticament aprovada d'un Estat.

El revolucionari, en canvi, vulnera la llei per subvertir-la i canviar-la per una altra, la seva, i en el cas de la secessió catalana intenta forçar la creació d'un demos català que anul·li i s'apoderi del demosespanyol a Catalunya fins a aconseguir el sorgiment d'una sobirania pròpia efectiva i la conseqüent secessió d'Espanya. Difícil acollir-se, per tant, a la idea de desobediència civil o a la de lliure expressió de les idees, dos dels casos invocats pels militants del Procés.

Lluís Bassets, Polítics presos, El País 17/10/2017

[https:]]

-

Aparentemente, aunque yo había declarado expresamente que no pensaba firmar el llamado sobre el

ius soli, mi nombre quedó de algún modo incluido ilegítimamente en él. Las razones de mi rechazo no atañen evidentemente al problema social y económico de la condición de los inmigrantes, del cual comprendo toda su importancia y urgencia, sino a la idea misma de ciudadanía. Estamos tan habituados a dar por descontada la existencia de este dispositivo, que ni siquiera nos interrogamos sobre su origen y sobre su significado. Nos parece obvio que cada ser humano al momento del nacimiento deba ser inscrito en un ordenamiento estatal y de este modo verse sujeto a las leyes y al sistema político de un Estado que no ha elegido y del cual ya no puede desvincularse. No es aquí el momento para trazar una historia de este instituto, que ha alcanzado la forma que nos es familiar solamente con los Estados modernos. Estos Estados se llaman también Estados-Nación porque hacen del nacimiento el principio de la inscripción de los seres humanos en su interior. No importa cuál sea el criterio procedimental de esta inscripción, el nacimiento de progenitores ya ciudadanos (

ius sanguinis) o el lugar del nacimiento (

ius soli). El resultado es en cualquier caso el mismo: un ser humano se ve necesariamente como sujeto de un orden jurídico-político, cualquiera que sea en ese momento: la Alemania nazi o la República italiana, la España falangista o los Estados Unidos de América, y tendrá desde ese momento que respetar las leyes de este orden y recibir los derechos y las obligaciones correspondientes.

Me doy cuenta perfectamente de que la condición de apátridas o de inmigrantes es un problema que no puede ser evitado, pero no estoy seguro de que la ciudadanía sea la mejor solución. En cualquier caso, la ciudadanía no puede ser a mis ojos algo de lo cual enorgullecernos y un bien a compartir. Si fuera posible (pero no lo es), firmaría gustosamente un llamado que invitara a abjurar la ciudadanía propia. Según las palabras del poeta: «la patria existirá cuando todos seamos extranjeros».

Giorgio Agamben,

Por qué no he firmado el llamado sobre el "ius soli", Artillería Inmanente 19/10(2017

Tomado de la

columna de Giorgio Agamben en la página de la editorial Quodlibet, con el título «Perché non ho firmato l’appello sullo ius soli», 18 de octubre de 2017.

Resposta d'

Alicia García Ruiz en el seu mur de facebook 20/10/2017

Ejemplo de teórico al que le compras el diagnóstico, pero no la solución. Su posición teórica: no sigamos eternizando un dispositivo de exclusión. Posición fáctica: no comparto aquello que, como tengo, puedo darme el lujo de despreciar.

Es cierto el diagnóstico de que el dispositivo de la ciudadanía no ha de naturalizarse o darse por sentado, pero ante la exclusión que genera o bien aspiramos a su destrucción (¿para cuando?) o bien a su extensión permanente a los excluidos también permanentes, que va generando. En el momento en que ésta se extendiera a todo el universo de casos posibles, también dejaría de existir. Pero mientras llega su desaparición, los intelectuales del primer mundo podemos viajar cómodamente mostrando nuestro pasaporte, cuando, por ejemplo, vamos a dar una conferencia sobre la necesidad de destruir el concepto de ciudadanía. Tiempos extraños.

-

Siempre hay alguien dispuesto a renunciar a la libertad de expresión para no ofender a los demás sin preguntarles siquiera si se sienten ofendidos; siempre hay alguien dispuesto a poner delante de la libertad de expresión lo que algunos llaman los sentimientos y la sensibilidad de las personas, como si éstos tuvieran algún privilegio que les protegiera de la crítica. (63)

Cualquier forma de nuevo humanismo de carácter cosmopolita en el que podemos encontrarnos los ciudadanos de las más diversas culturas del mundo pasa por un principio: nadie tiene derecho a exigir que sus ideas no pasen por el cedazo de la razón crítica. (64)

Josep Ramoneda, Ensayo sobre la libertad de expresión y la paz, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores Barna 2008

-

Aquellos de nosotros -escritores, intelectuales o artistas- que vivimos en os países de la Europa de hoy estamos convencidos de que uno de nuestros privilegios e contar con la garantía de que las opiniones, y su expresión, son libres. Recordemos que han sido fruto de una conquista y del establecimiento de unas leyes. (...)

Sabemos, en efecto, que cuando esas libertades no están garantizadas, el trabajo del escritor, del intelectual y del artista se ve amenazado desde el principio, y en sus cimientos. El artista -el pensador- pagará con su vida o con su libertad si no se somete a la censura y a las restricciones impuestas en los países autoritarios. Pero sabe también que si, para protegerse, llega a someterse, su obra, y él con ella, acabará para siempre (141-142)

La certidumbre de poseer un derecho es a la vez una prisión, pues nos lleva a un concepto idealizado del mundo, de la Historia, de la sociedad. Nos deja desarmados cuando la libertad de opinión o de expresión, aunque la proteja la ley y la garanticen las instituciones, encuentra trabas: dificultades para no ser publicado, exilio mediático o cualquier modo de ostracismo público o privado. (142)

... en el terreno ideológico, los escritores, los intelectuales y los artistas que no reconocen la legitimidad de esas formas de dominación se ven expuestos a lo que podríamos denominar la "censura blanda", la que reina en los países democráticos. (143)

Daniele Sallenave, El esquive lateral, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Baran 2008.

-

La libertad de expresión, en tanto que derecho humano, es universal. Pero su función es luchar contra las arbitrariedades y los abusos del poder político y contra las intolerancias de los poderes religiosos establecidos, no fomentar el enfrentamiento, el odio, la xenofobia, la intolerancia entre culturas y credos diferentes o la criminalización de algunos de ellos en sus símbolos sagrados. (199).

Lo que se ha visto enfrentado es la universalidad del derecho a la libertad de expresión frente al principio universal de respeto a las culturas o credo diferentes, en un momento especialmente crítico para el tema de la identidad. Un momento en que la regresión identitaria o culturalista por el color de la piel o la religión trasmitida invaden el debate político y las relaciones internacionales. (...) En estos momentos, un uso irresponsable y provocador del derecho a la libertad de expresión puede tener grave consecuencias en el ámbito de las relaciones internacionales, y conlleva el peligro de hacer fracasar las numerosas propuestas de diálogo entre culturas y religiones que en las diferentes foros continentales, regionales o locales se están llevando a cabo. (200)

María José Fariñas Dulce, Pluralismo religioso y libertad de expresión, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008)

-

Existe una contradicción entre dos imperativos contrapuestos, ante el problema de las viñetas de Mahoma: el de proteger el derecho al librepensamiento, el derecho a la crítica aunque ésta pueda parecer blasfema, y a la vez, el no agravar una situación mundial que se radicaliza día tras día. (46)

Creo que lo importante para nosotros es desarrollar lo que considero el bien más preciado de la racionalidad europea: su tradición autocrítica. Por supuesto, es una cualidad que no ha sido siempre característica de nuestro pasado, pero está ahí: desde Montaigne, en Francia; desde Bartolomé de las Casas, en España. (55)

Con el resurgir de la tradición de la autocrítica, hay que salvaguardar y desarrollar la capacidad de comprensión del otro aunque lo veamos como nuestro enemigo. (57)

Edgar Morin, Resistir lo intolerable, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

Postura minoritaria de la intelectualidad en Occidente: hay que respetar las creencias, no se puede insultar al otro; la libertad de expresión es sagrada, pero también lo es el derecho a las propias creencias. (35)

Sami Naïr, Libertad y sagrado: el caso de las viñetas, en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de lectores, Barcelona 2008

-

Postura dominante de la intelectualidad en Occidente: la libertad de expresión prevalece sobre el respeto por las creencias. No se puede impedir la publicación de unas viñetas sobre Mahoma, si bien esto no significa compartir el punto de vista de sus autores. (35)

Sami Naïr, Libertad y sagrado en Democracia y responsabilidad (Sami Naïr eds.), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Barna 2008

-

-

La teoría y la práctica del

nudge se pueden encontrar en el libro del mismo título que

Thaler publicó junto con el jurista

Cass Sunstein, y cuyo subtítulo ya apunta a las potenciales aplicaciones de esta técnica: sanidad, educación, pensiones y, en general, todas aquellas áreas en las que las decisiones de los individuos tienen consecuencias sobre ellos mismos en el largo plazo.

En torno a la utilidad e incluso a la deseabilidad del nudge se ha generado un acalorado debate que trasciende lo económico y que gira en torno a la filosofía del “paternalismo libertario”. Se trata de la idea de que las elecciones de los individuos se pueden (y deben) “manipular” de forma más o menos sutil, de modo que estos vean aumentado su bienestar.

Thaler y

Sunstein insisten en que este concepto “no es un oxímoron”, y defienden que no solo es posible, sino también legítimo, influir en el comportamiento de los ciudadanos a la vez que se respeta su libertad de elección.

La opción “más deseable” lo será siempre para el experto, el legislador o el tecnócrata, pero, según estos autores, si las preferencias de los individuos están “deformadas” de algún modo (bien por razones de racionalidad limitada, por falta de autocontrol, etcétera) y queremos aumentar su bienestar en el largo plazo, no podemos evitar una cierta dosis de paternalismo. El objetivo del paternalismo libertario es, entonces, “empujar” al individuo a elegir la opción que él mismo hubiera elegido si dispusiera de toda la información disponible, fuera perfectamente racional y tuviera un total autocontrol. Al fin y al cabo, toda intervención pública es, en cierto modo, paternalista.

Carlos Victoria Lanzón,

Richard Thaler, el economista que dio 'un pequeño empujón' al homo economicus, Letras libres 16/10/2017

[www.letraslibres.com]

-

-

Thaler

Thaler es coautor del best seller mundial

Nudge (traducido en español como "Un pequeño empujón: el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad"), junto con

Cass Sunstein (2008), en el que los conceptos de economía conductual fueron utilizados para abordar muchos de los grandes problemas sociales.

El concepto del "

nudging" (un término acuñado por

Thaler) es la manera de "empujar" a la población a tomar decisiones que las beneficien a largo plazo, algo que tiene influencia tanto en la economía como en la política.

Thaler demostró cómo ese "empujón" puede ayudar a las personas a ejercer un mejor autocontrol para ahorrar de cara a una pensión, por ejemplo, o en otros contextos.

"La teoría del empujón se basa en una premisa tan simple como que, entre dos opciones, las personas escogen a menudo la que es más fácil sobre la que es más adecuada", dijo el editor de economía de la BBC, Kamal Ahmed.

"La falta de tiempo para pensar, la costumbre o una mala toma de decisiones hacen que, aunque se nos presente un análisis de datos y hechos (por ejemplo, sobre comida saludable), es probable que sigamos escogiendo la hamburguesa y las patatas fritas".

La teoría del empujón toma en cuenta esto colocando por ejemplo la comida saludable en el estante del supermercado que queda a la altura de la vista de los clientes. Esto "empuja" a la persona a comprarlo por hacerlo más fácil e incrementa las ventas.

Fue tanta la influencia de esta teoría que incluso el ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, creó una "unidad del empujón" en 2010 con oficinas alrededor del mundo para encontrar formas innovadoras de cambiar el comportamiento público.

Redacción,

Qué es la "teoría del empujón ..., bbc.com 09/10/2017

[www.bbc.com]

-

Uno trata de ser objetivo y argumentar sobre la base de evidencias, pero también los científicos sociales son humanos y tienen opiniones o preferencias, menos fáciles de contener cuando estamos ante situaciones de especial dramatismo. Ni siquiera en estos casos deberíamos permitir que nuestras preferencias se convirtieran en prejuicios.

Estamos utilizando términos huecos (“significantes vacíos” los llaman quienes aspiran a obtener alguna ventaja de esta resignificación) y esta vacuidad pone de manifiesto qué poco entendemos lo que está pasando. Necesitamos urgentemente nuevos conceptos para entender las transformaciones de la democracia contemporánea y no sucumbir en medio de la incertidumbre que provoca su desarrollo imprevisible.

Hay dos formas de protesta contra la complejidad del mundo actual. Una es la concentración conservadora en la autenticidad de lo propio y su protección cultural, combinada con un compromiso de no intervenir en los procesos sociales despojando a los bienes públicos de su relación con la estatalidad y el derecho. La otra es una concepción de la regulación como control, sobre la base del prejuicio de que querer es poder. Pero el problema no es que se reúnan veinte jefes de gobierno. El problema es que aún no tenemos una idea de cómo se reconcilian las fuerzas de la innovación tecnológica y económica con los objetivos pretendidos por una voluntad política configurada.

Daniel Innerarity,

La política en la era de la incertidumbre, Letras libres 21/09/2017

[www.letraslibres.com]

-

... la tesis principal de

Becoming evil de

James Waller, que puede sorprender a muchos es que son los individuos normales, como tú o como yo, los que cometen actos de Mal extraordinario. Los autores de un Mal extraordinario son extraordinarios por lo que han hecho no por lo que son. Así que vamos a hablar en esta entrada de la naturaleza humana y de problemas que nos afectan a todos. En vez de mirar a otra gente y preguntarnos ¿cómo hace esta gente esas cosas? se trataría de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿quién soy yo y de qué soy capaz? ¿podría yo ser capaz de actos de brutal inhumanidad? Una primera matización que no debería ser necesaria, pero que en estos tiempos lo es, es que por supuesto intentar comprender psicológicamente una cosa no es justificarla. Y también hay que defender su estudio porque es un tema tan desagradable y terrible que mucha gente puede pensar que es mejor condenarlo y alejarnos de él. Pero rechazar entender el Mal humano sería huir del estudio de nuestra naturaleza humana y facilitar la continuación y la perpetuación de estos actos monstruosos.

Pablo Malo,

Cómo la gente normal se convierte en genocida, Evolución y Neurociencia 20/08/2017

[evolucionyneurociencias.blogspot.com.es]

-

Nuestros rasgos derivados y específicos son los que hemos adquirido recientemente, y los que nos han caracterizado como grupo evolutivo. En cambio, los rasgos que compartimos con los otros grupos son «primitivos», es decir, vienen de un pasado mucho más remoto, y tienen raíces mucho más largas. Por esta razón, son rasgos que implican procesos más profundos y generales, quizá más escondidos en los recovecos de nuestra biología y de nuestro comportamiento. Por ende, suelen ser rasgos mucho más estables, más difíciles de cambiar o de alterar. A nivel cognitivo y de comportamiento, los caracteres más primitivos son aquellos que sufren los vínculos de los instintos, de las pasiones, de las emociones, rasgos que el ilustrado

Homo sapiens comparte con macacos y babuinos, o incluso con los jabalíes. Y resulta curioso que, si uno se pone a rebuscar entre nuestros comportamientos, entre las capacidades y las debilidades de nuestra mente, descubre que muchos rasgos primitivos atañen frecuentemente al contexto social. Somos más humanos cuando estamos solos, y más macacos cuando estamos en grupo. De hecho, los individuos suelen ser a menudo impredecibles, mientras que los grupos suelen actuar según patrones bastante repetidos y conocidos. De ahí viene, pues, la importancia crucial de la pregunta sobre lo que nos hace simios. Religiones, política, marketing, todos están interesados en esta información, fundamental para manipular la multitud y orientar la manada aprovechándose de aquellos mecanismos atávicos que se esconden encriptados en los programas íntimos de nuestra evolución.

Emiliano Bruner,

Balada para una horda, jot down 10/10/2017

[www.jotdown.es]

-

-

Diferents maneres de conèixer (Daniel Tammet, conferència TED)

-

-

El ganador del Premio Nobel de Economía de 2017,

Richard H. Thaler, se enmarca en esta corriente plural y diversa de pensamiento económico conocida como la economía conductual, que no es sino una manera de redefinir el comportamiento de los agentes económicos en función de los condicionantes cognitivos, morales o grupales de los mismos, con resultados siempre sorprendentes. Thaler se ha hecho mundialmente conocido por el bestseller

Un pequeño empujón (Taurus, 2009), en el que describe cómo las limitaciones de la racionalidad de los agentes económicos los llevan a tomar decisiones subóptimas para las cuales la economía escolástica no está preparada. Desde su punto de vista, los decisores de políticas públicas deberían tomar esta realidad en cuenta a la hora de diseñar las mismas y ofrecer una suerte de "paternalismo liberal" por el que, a través de "pequeños empujones", los agentes económicos se decidan por opciones racionalmente superiores, como dejar de fumar frente a no hacerlo. Su obra más reciente en castellano es

Todo lo que aprendí con la psicología económica (Deusto, 2017), en la que hace repaso de sus investigaciones explicando las fallas cognitivas y de racionalidad existentes en la toma de decisiones económicas.

¿De qué estamos hablando? Supongamos que tenemos dos opciones para hacer una apuesta. En la primera, tenemos un 50% de probabilidades de ganar 100 euros y un 50% de probabilidades de no ganar nada. En la segunda, tenemos un 50% de probabilidades de ganar 200 euros y un 50% de probabilidades de perder 100 euros. ¿Cuál elegiría? La respuesta mayoritaria es la primera opción, si bien ambas tienen el mismo resultado en términos de esperanza matemática (100*50%+0*50%=50 euros; 200*50%-100*50%=50 euros). La clave de este ejercicio es que el cerebro humano sobrepondera las pérdidas frente a las ganancias, somos conservadores por naturaleza, aunque la esperanza matemática de ambas apuestas es la misma.

Thaler ha dedicado su carrera a examinar cómo este tipo de "fallas" en la racionalidad humana afectan a la toma de decisiones económicas. Las consecuencias son de calado: la economía escolástica se basa en una racionalidad ilimitada del agente económico, que toma decisiones maximizando su función de bienestar, y que, además, atendiendo al operador de "expectativas racionales" tan de moda desde la revolución de la nueva macroeconomía clásica, es omnisciente respecto de lo que se puede esperar en el futuro. En otras palabras, el homo economicus sabe perfectamente lo que le conviene, y además es capaz de tomar en consideración las consecuencias presentes y futuras de las decisiones del resto de los actores.

Es más que notorio que la mejor ciencia económica ha desacreditado esa visión idílica y reduccionista del ser humano:

Thaler ha contribuido a ello con sus estudios sobre el imperfecto comportamiento humano, permitiéndonos comprendernos como lo que somos, seres limitados que no sólo nos equivocamos, sino que lo hacemos siguiendo unas pautas predecibles. Que este reconocimiento de nuestra falibilidad como agentes económicos ponga en cuestión la bondad del mercado como asignador de recursos escasos es harina de otro costal. Las consecuencias lógicas de sus investigaciones podrían sugerir que así es, de la misma manera que las investigaciones de Sen y Nussbaum nos hacían dudar de la capacidad de elección bajo la tesis de las preferencias adaptativas -aquella tesis por la que la capacidad de elección de un individuo está predeterminada por las opciones que se perciben como factibles.

José Moisés Martín,

Thaler, un Nobel contra el 'homo economicus', el diario.es 09/10/2017

[www.eldiario.es]

-

¿Por qué vemos en ocasiones la Luna más grande? Aunque no se sabe con exactitud, la mejor explicación consiste en una ilusión óptica, conocida como ilusión óptica lunar, y sucede cuando la Luna está en el horizonte, realmente la Luna es del mismo tamaño siempre, independientemente de su posición, pero nuestro cerebro nos engaña. Para entenderlo mejor:

Es similar a la ilusión de Ebbinghaus:

Ambos círculos naranjas son del mismo tamaño, pero el cambio de tamaño de los círculos exteriores nos hacen percibir de distinto tamaño los círculos naranjas.

Este otro ejemplo es el más parecido a nuestro caso de la Luna, si os fijáis, los tres soldados son del mismo tamaño, pero nuestro cerebro nos engaña, esto se debe al lugar que ocupa cada soldado en la imagen.

Esto se puede extrapolar a la Luna. Cuando está en el horizonte nos parece que es más grande, pero realmente es del mismo tamaño siempre.

Aclarar que es cierto que la Luna puede variar su tamaño si está más cerca o más lejos de la Tierra, como es evidente, pero nosotros nos referimos a esos cambios bruscos de tamaño que tiene la Luna.

[www.rolscience.net]

-

En un artículo que escribió en The New York Times en 2015

contó una anécdota que muestra cómo fue tomando forma parte de su trabajo. Cuando era un profesor joven había diseñado un examen de mitad de periodo que logró enojar a buena parte de su clase. ¿Por qué? En una escala del 0 al 100, la nota promedio era 72, número que no caía bien entre los estudiantes. Para erradicar este enojo, el docente elevó el puntaje, que llevó a 137 en el caso de ser perfecto. En esta nueva prueba, el 70% de las respuestas estuvo bien, pero como en esta escala equivalía a 96 puntos, el humor de los alumnos mejoró y cesaron las quejas frente al profesor.

"Racionalmente, nadie debería estar más feliz acerca de un puntaje de 96 sobre 137 (70%) que de 72 sobre 100, pero mis estudiantes lo estaban", recordó. "Al darme cuenta de esto fui capaz de poner el tipo de examen que quería pero evitar que refunfuñaran", agregó.

Mayte de León,

El economista que alcanzó el Nobel a los 'empujones', El País 10/1072017

[negocios.elpais.com.uy]

-

Demostrar la irracionalidad humana sería un mero ejercicio de nihilismo si no sirviera de nada. Pero sí sirve. Ya lo sabía Ulises cuando se hizo atar al mástil de su barco para resistirse al canto seductor de las sirenas. Los humanos, como los mercados, tendemos a buscar beneficios inmediatos a costa de arruinar nuestro futuro.

Javier Sampedro,

Lo irracional, El País 12/10/2017

[https:]]

-

Sabemos desde hace tiempo que no son los acontecimientos en sí mismos los que desencadenan nuestras emociones sino la interpretación que hacemos sobre ellos. Es decir, cómo los percibimos y de qué modo los interpretamos.

En este artículo explicaremos cuáles son los tipos de distorsiones cognitivas más frecuentes:

- Sobregeneralización

- Abstracción selectiva

- Inferencia arbitraria

- Falacia de la recompensa divina

- lectura de pensamiento

- Error del adivino

- Personalización

Esther Cabezas Gutiérrez,

Los 8 tipos de distorsiones cognitivas, Psicología y Mente

[https:]]

-

-

Cruzar un semáforo o, simplemente, admirar un paisaje. Ser capaces de percibir toda la gama de colores no solo es importante en el día a día, se trata de un privilegio.

Según el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos, el 8% de los hombres y el 0,5% de las mujeres del mundo sufren algún grado de daltonismo.

Emilio Sánchez Hidalgo, Mira el mundo con los ojos de un daltónico, Verne. El País 08/10/2017

[https:]]

-

-

Es difícil ser la mayoría. Cuando eres mayoría, por fuerza te planteas qué haces con el resto. Cuando se es mayoría, supongo, es preciso recordar que, para según qué tramos, nunca se es mayoría. El 40%, en fin, no puede decidir nunca la vida del resto. No sé cual es el porcentaje necesario. Y sí, es un drama. Pero tal vez es el drama menos dramático de entre todos los dramas posibles.

Guillem Martínez, Sobre las mayorías,

ctxt.es 08/10/2017

[ctxt.es]

-

La política, nos enseña

Hanna Arendt y con ella muchos que la siguen en esto, como

Jacques Rancière, consiste en la palabra, en tomar la palabra y hacer las cosas que hacen las palabras, que son muchas: mandar, obligar, deliberar, juzgar, expresar el juicio,....muchas cosas que solo pueden hacer quienes poseen la palabra y quienes poseen el poder que da la palabra. Los poderes efectivos emiten palabras que producen grandes efectos: promulgan leyes, activan decretos y órdenes, en general, deciden. Los demás hacemos otras cosas con la palabra, pero todas tienen efecto.

Tomamos políticamente la palabra cuando lo que decimos, lo que pretendemos decir y lo que de hecho decimos (que no siempre coincide) produce efectos sobre nuestras relaciones cercanas o lejanas, cuando transformamos mediante nuestras palabras las posiciones nuestras y de nuestros oyentes, cuando habilitamos o cerramos planes que podrían ser llevados a cabo, cuando ordenamos las vidas de los otros. Así, tomamos políticamente la palabra cuando hablamos a nuestros hijos, a nuestros padres e incluso a nuestros cuñados. Cuando hablamos a nuestros amigos o a nuestros compañeros de trabajo. Mucho más claramente cuando, quienes tenemos puestos en los que la palabra es el medio, como es el caso de la educación, cuando hablamos a los alumnos. Tomamos políticamente la palabra muchas veces al día. Lo descubría irónicamente Serrat en su vieja canción: "niño, eso no se hace, eso no se toca/ deja ya de joder con la pelota". No lo sabemos pero estas frases son intervenciones políticas en la vida de los otros.

Los efectos de nuestros actos de habla políticos cotidianos son pequeños tomados uno a uno, pero tienen efectos muy notables sobre la vida de los otros y sobre la vida pública cuando se reiteran, cuando van componiendo nuestro carácter y van constituyendo la forma de nuestras relaciones y los caracteres y posiciones de las personas que están en nuestro entorno y que muchas veces dependen de nosotros. Las esferas "privadas" nunca están privadas de política, al contrario: son los lugares donde se configuran los caracteres sobre los que se edificará la política general.

Fernando Broncano,

En los bordes de la política, El laberinto de la identidad 08/10/2017

[laberintodelaidentidad.blogspot.com.es]

-

-

Si miramos los referentes del presidente, encontramos pensadores que, sin ser exactamente liberales, se mueven en otro terreno que el de la tradición iliberal. Destaca

Ricoeur, uno de los grandes filósofos contemporáneos en Francia, fallecido en 2005.

Macron trabajó para él como ayudante cuando era estudiante, y

Ricoeur le dedica una amable mención en el prólogo de uno de sus últimos libros,

La mémoire, l’histoire, l’oubli (

La memoria, la historia, el olvido). “Emmanuel Macron”, se lee, “a quien debo una crítica pertinente de la escritura y la puesta en forma del aparato crítico de esta obra”. Cuando

Ricoeur confiesa en el libro que se siente “perturbado por el inquietante espectáculo que ofrecen la excesiva memoria por aquí, el excesivo olvido por allí, por no decir nada de la influencia de las conmemoraciones y los abusos de la memoria y el olvido”, es inevitable pensar en los ejercicios de memoria histórica del presidente sobre el régimen de Vichy o la guerra de Argelia. El presidente también se sitúa intelectualmente cerca del grupo de la revista Esprit, fundada en 1932 por el católico

Emmanuel Mounier, a la que

Ricoeur estuvo vinculado, y en la que él mismo colaboró.

Marc Bassets,

Francia: gran batalla intelectual en la era de Macron, Babelia. El País 07/10/2017

[https:]]

-

A lo largo de la segunda temporada de

Juego de Tronos aparecerá una diferencia cualitativa que cambiará imperceptiblemente la serie entera: los salvajes. Claro está, “salvajes” es un etiqueta colonialista del poder que los mantiene confinados. Ellos se nombran a sí mismos como el “Pueblo libre” y afirman orgullosamente su diferencia: una fuerza de carácter, una libertad de costumbres, etc.

Los salvajes habitan más allá del Muro, una tierra helada y hermosísima donde, como explica Tormund Matagigantes, “para mantenerte vivo tienes que moverte constantemente”. Este movimiento constante se ha organizado ahora cómo fuga masiva: su supervivencia pasa por conseguir atravesar el Muro y alejarse de los Caminantes Blancos. Son una nación en marcha, un reino que camina, una federación imposible de clanes y tribus.

Los salvajes son lo más parecido a un pueblo (no una masa de súbditos) que hay en 'Juego de Tronos'. Entre ellos aparecen algunos de los personajes más libres, más sensibles y más atractivos de toda de la serie: la guerrera Ygritte, el líder Mance Rayder, el simpático Tormund. Tres son, a nuestros ojos, las características que hacen de ellos una alternativa auténtica.

En primer lugar, no buscan el poder. Reúnen un ejército de más de 100.000 hombres (¡y mujeres!), pero son los únicos en toda la serie que no sueñan con apoderarse del Trono de Hierro. Como explica Mance Rayder, no buscan el poder ni la gloria, sólo vivir y que les dejen en paz.

En segundo lugar, su jefatura no es institucional. Hay un Rey-más-allá-del-Muro, Mance Rayder, un renegado de la Guardia de la Noche que se fue a vivir con sus enemigos. Pero como le explica orgullosamente Ygritte a Jon Nieve, Mance no es rey porque su padre fuera rey (una idea que le produce a la vez repulsión y risa). Es un jefe elegido. Y para una misión concreta: conducir al Pueblo Libre más allá del Muro. Es un líder funcional, no un soberano. Él es muy consciente y tomará algunas decisiones conforme a ello, como la de no arrodillarse una vez derrotado militarmente, ni enrolar a su gente en una guerra extranjera, lo que le costará la vida.

Por último, el Pueblo Libre es un común hecho de diferencias. Hasta siete idiomas distintos se hablan en el ejército de Mance, que agrupa a más de 90 clanes (Adoradores de la Luna, Pies de Cuerno, Thennitas) que antes se odiaban a muerte,e incluso varias razas (hay humanos, gigantes, cambiapieles). La diferencia se unifica sin someterse: nadie está obligado a arrodillarse ante Mance, nadie se arrodilla en el Pueblo Libre a diferencia de lo que ocurre en los reinos de los hombres.

Entre los salvajes hay otra concepción del mundo, en la que el dominio o la gloria no están por encima de la vida. Otra concepción del poder, repartido o compartido (sólo se concentra puntualmente si hay necesidad). Y otra concepción de la convivencia según la cual las diferencias pueden coexistir sin excluirse, matarse o borrarse, en un equilibrio siempre inestable y conflictivo. En estas condiciones, la confianza vuelve a ser la base posible de los vínculos.

Amador Fernández-Savater y Francisco Carrillo,

Cooperar con el enemigo: lecciones de 'Juego de Tronos', el diario. es 06/10/2017

[www.eldiario.es]