La pitxa un lio (50 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

-

ChatGPT - el Hype, los Desafíos y el Futuro

Archivado: diciembre 18, 2022, 11:30am CET por Manel Villar

ChatGPT - el Hype, los Desafíos y el Futuro -

L'estoicisme contra la cultura 'coaching'.

Archivado: diciembre 17, 2022, 6:39pm CET por Manel Villar

La cultura del esfuerzo y la búsqueda del éxito dominan las sesiones de coaching, que es, según sus proponentes, el arte de ayudar a otras personas a cumplir sus objetivos o a “llenar el vacío entre lo que se es y lo que se desea ser”. No cabe mayor traición al legado estoico. El voluntarismo reseca el alma y uno de los fines del estoicismo es recrearla. Lo que llamamos “retos” o “metas” no son sino anteojeras que no permiten ver más que un único aspecto de la realidad y uno acaba estrellando el avión contra la montaña, como en el caso de Germanwings. Esas metas nos trabajan por dentro y parecen diseñadas para excluir la contemplación y la observación atenta y desinteresada. Frente a la tiranía de la meta, los estoicos pretendían desembarazarse de pasiones demasiado apremiantes y acaparadoras. De hecho, uno de sus signos distintivos fue considerar la poesía como medio legítimo de conocimiento. La lírica nos mantiene en una actitud abierta y nada sabe de metas y objetivos. La poesía era para los estoicos, sobre todo la de Homero, genuina paideia. Entender esto requiere ganar una libertad interior, no estar eternamente abducidos por el circo o las pantallas, una independencia moral, no la opinión general o el vocerío de Twitter, y trascender la dependencia de la persona respecto a su parte animal (en el supuesto de que el hombre es ese ser singular que, como decía Novalis, vive al mismo tiempo dentro y fuera de la naturaleza). Con ese “cuidado de sí”, que Marco Aurelio llamaba meditaciones, era posible lograr una autarquía ética que tendría una importancia decisiva en el pensamiento político griego.No quedan muy lejos algunos ejemplos de estoicismo moderno. Wittgenstein cuenta que de joven experimentó esa sensación de que “nada podía ocurrirle”. Era un modo de decir que, ocurriera lo que le ocurriera (una bala perdida, un cáncer), sabría aprovechar la experiencia. Una actitud que le permitió asumir el puesto de vigía en medio del fuego cruzado durante la primera gran guerra. Algo parecido encontramos en Simone Weil, siempre arriesgándose, ya fuera en la fábrica de la Renault o en los hospitales de Londres, con la humildad como valor supremo, que hace que el ego no apague la llama de lo divino. Curiosamente, la actitud de estos dos grandes filósofos, en los que reviven los viejos ideales grecolatinos, contrasta con algunas obsesiones actuales. Desde el miedo al propio cuerpo, que requiere un examen continuado, hasta la obsesión por la seguridad (to feel safe, to feel at home). Como si un escáner o un refugio pudieran otorgar esa tranquilidad, como si hubiera que encerrarse para sentirse seguro. Mientras un mandatario reciente se preguntaba cuánto dinero necesitaba para sentirse seguro y, al no hallar la cifra, se consagró a amontonar capitales, Wittgenstein se exponía en la trinchera y Weil en la columna de Durruti.

Juan Arnau, Más Séneca y menos ansiolíticos, El País 28/04/2022

https://elpais.com/cultura/2018/04/27/babelia/1524838978_764302.html?fbclid=IwAR38T44EwovvcYQ8PG3_9_qR7tGIPkX1B-GkjF41tccw_4s7_MZBNjSDIpU#?rel=lom

-

Per què és tan perillosa la ideologia

Archivado: diciembre 17, 2022, 5:33pm CET por Manel Villar

He aquí lo que leemos en el manual oficial estadounidense de contraguerrilla, The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual, que lleva la firma de los generales David H. Petraeus y James Ames (2007): «Las ideas son un factor motivador [...]. Las guerrillas [insurgencies] reclutan gente y recaban el apoyo popular mediante un llamamiento ideológico[...]. La ideología del movimiento explica a los seguidores sus tribulaciones y ofrece una propuesta de acción para remediar tales sufrimientos. Las ideologías más poderosas se alimentan de la ansiedad emocional latente en la población, como el deseo de justicia, las creencias religiosas, la liberación de la ocupación extranjera. La ideología proporciona un prisma, que incluye un vocabulario y categorías analíticas a través de las cuales se evalúa la situación. De esta manera, la ideología puede moldear la organización y los métodos operativos del movimiento» (1-65). «El mecanismo central a través del cual se expresan y se absorben las ideologías es el relato. Un relato es un esquema organizativo expresado en forma de historia. Los relatos son centrales en la representación de las identidades [...]» (1-66). El manual vuelve en distintas ocasiones a este, en particular en el capítulo sobre la Inteligencia: «La forma cultural más importante para comprender las fuerzas Coin [contrainsurgencia] es el relato [...]. Son los medios mediante los cuales las ideologías se expresan y son absorbidas por los individuos en una sociedad [...]. Al escuchar el relato, las fuerzas Coin pueden identificar el núcleo de los valores clave de la sociedad» (3-51).[1]

Lo más interesante (y desconcertante) es que los generales de los marines que escribieron el Manual retoman, con el lenguaje y la jerga de las ciencias humanas estadounidenses, las dos tesis fundamentales expresadas por el filósofo marxista francés Louis Althusser hace cincuenta años: a) «La ideología es una “representación” de la relación imaginaria de los individuos con sus propias condiciones reales de existencia»; b) «toda ideología tiene como función “constituir” a los individuos en sujetos»[2] (en el caso del Manual, en «sujetos de la insurrección»). El corolario es que, en cualquier caso, llevamos una ideología en nuestro interior, lo queramos o no. Por tal razón nadie puede decir la frase «no soy ideológico». Cuando no te adhieres voluntariamente a una ideología (o a una religión), te adhieres involuntariamente a ella, «respiras» ideología. Y por lo general, la ideología se niega a sí misma como tal, es más, vive de su propia negación y de atribuir ideologismo a todas las demás «representaciones».

De esta forma, mientras incluso los marines tienen que aprender hasta qué punto es importante la ideología, ¡la izquierda occidental se rasga las vestiduras acusando de ideologismo a su propio legado cultural y político!

En cierto sentido, la guerra ideológica desencadenada contra la izquierda, combatida y abrumadoramente ganada en los últimos cincuenta años, puede considerarse precisamente como una forma de counterinsurgency, de reacción a los movimientos de los sesenta. Esta guerra se libró y se ganó en primer lugar en los Estados Unidos.

Marco d'Eramo, Dominio, Barcelona, Anagrama 2022

(1) D. H. Petraeus, James Ames, FM-324 Counterinsurgency, descargable de [https:] o en versión impresa, The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual, University of Chicago Press, Chicago, 2007.

(2) Louis Althusser, «Idéologie et appareils idéologiques d’État» (1969), en Positions (1964-1975), Éditions Sociales, París, 1976, págs. 67-126. Las citas, en las págs. 101 y 110.

-

La paradoxa de la predicció.

Archivado: diciembre 17, 2022, 5:19pm CET por Manel Villar

… me llamó la atención que hay una manera de conectar la investigación científica rigurosa e impulsada por la curiosidad con la experiencia personal y la intuición sobre lo que está en juego: se trata del papel cada vez más importante que desempeña la predicción; en particular, los algoritmos predictivos y analíticos. La predicción, obviamente, se refiere al futuro, pero versa sobre cómo vemos el futuro desde el presente. Cuando se aplica a sistemas complejos, la predicción debe lidiar con la falta de linealidad de los procesos. En un sistema no lineal, los cambios en los inputs ya no son proporcionales a los cambios en los outputs. Esa es la razón por la que tales sistemas parecen imprevisibles o caóticos. Y es el punto donde nos encontramos ahora: queremos ampliar el rango de lo que se puede predecir de manera fiable, pero también nos damos cuenta de que los sistemas complejos desafían la linealidad que, tal vez como herencia de la modernidad, aún sustenta gran parte de nuestro pensamiento.El comportamiento de los sistemas complejos nos resulta difícil de comprender y, a menudo, nos parece contrario a la intuición lógica. Está ejemplificado por el famoso efecto mariposa, cuando una respuesta sensible, dependiendo de las condiciones iniciales, puede acabar con grandes diferencias en una etapa posterior. Como cuando el aleteo de una mariposa en el Amazonas llega a provocar un tornado que arrasa Texas. Pero tales metáforas no siempre ayudan, y empecé a preguntarme si en realidad somos capaces de pensar de manera no lineal. Las predicciones sobre el comportamiento de los sistemas dinámicos complejos a menudo se presentan en forma de ecuaciones matemáticas aplicadas a las tecnologías digitales. Los modelos de simulación no nos hablan claro y directo; sus resultados y las opciones que producen deben interpretarse y explicarse. Dado que se perciben como científicamente objetivos, a menudo no se cuestionan. Pero, entonces, las predicciones adquieren el poder activo que les atribuimos. Si se sigue ciegamente, el poder predictivo de los algoritmos se convierte en una profecía de autocumplimiento: una predicción se cumple porque la gente cree en ella y actúa en consecuencia.

Así, me propuse salvar la brecha entre el nivel personal, en este caso las predicciones que recibimos como individuos, y lo colectivo, representado por sistemas más complejos. Nos sentimos cómodos con mensajes conocidos y comunicaciones que nos llegan a nivel personal, mientras que, a menos que adoptemos una postura profesional y científica, vivimos todo lo relacionado con sistemas complejos como una fuerza externa e impersonal. ¿No podría ser, me preguntaba, que se nos convenza tan fácilmente de confiar en un algoritmo predictivo porque nos llega a nivel personal? Y al mismo tiempo, tal vez desconfiamos del sistema digital, sea lo que sea que entendamos como tal, porque lo percibimos como impersonal.

Inesperadamente, la crisis del coronavirus reveló las limitaciones de las predicciones. Una pandemia es una de esas incógnitas previsibles que se espera que ocurran. Se sabe que es probable que aparezcan, pero se desconoce cuándo y dónde. En el caso del virus SARS-CoV-2, la brecha entre las predicciones y la falta de preparación pronto se hizo evidente. Estamos preparados para creernos ciegamente las predicciones que los algoritmos arrojan sobre lo que debemos consumir, sobre cuál tiene que ser nuestro comportamiento e incluso nuestro estado mental emocional en el futuro. Creemos lo que nos dicen sobre los riesgos para la salud y los avisos sobre la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida. Tales datos se utilizan para la elaboración de perfiles policiales, sentencias judiciales y mucho más. Y, sin embargo, no estábamos preparados en lo más mínimo para una pandemia que se había pronosticado mucho tiempo atrás. ¿Cómo ha podido fallar todo?

Así pues, la crisis de la COVID-19, que lo más probable es que pase de ser una emergencia a ser una situación endémica, fortaleció mi convicción de que la clave para comprender los cambios que estamos viviendo está vinculada a lo que llamo la paradoja de la predicción. Cuando el comportamiento humano, por flexible y adaptativo que sea, comienza a ajustarse a lo que anuncian las predicciones, corremos el riesgo de volver a un mundo determinista, en el que el futuro ya está fijado. La paradoja se encuentra en la relación dinámica pero volátil entre el presente y el futuro: las predicciones, como es evidente, son sobre el futuro, pero actúan directamente sobre cómo nos comportamos en el presente.

El poder predictivo de los algoritmos nos permite ver más allá y prever los efectos de las pautas emergentes, dentro de sistemas complejos obtenidos a través de modelos de simulación. Respaldados por una enorme potencia informática, y entrenados en una ingente cantidad de datos extraídos del mundo natural y social, podemos trazar algoritmos predictivos y analizar su impacto. Pero la manera en que hacemos esto es paradójica en sí misma: anhelamos conocer el futuro, pero nos desentendemos de cómo las predicciones nos afectan en el presente. ¿Qué creemos, pues, y qué descartamos? La paradoja surge de la incompatibilidad entre una función algorítmica, que al fin y al cabo es una ecuación matemática abstracta, y esas creencias humanas lo bastante poderosas para impulsarnos (o no) a actuar.

Los algoritmos predictivos han adquirido un poder poco común que se expresa en varias dimensiones. Hemos llegado a confiar en ellos bajo formas que incluyen predicciones científicas con una amplia gama de aplicaciones, como la mejora de las previsiones meteorológicas o los numerosos instrumentos tecnológicos diseñados para abrir nuevos mercados. Se basan en técnicas de análisis predictivo que han dado como resultado una amplia gama de productos y servicios, desde el análisis de muestras de ADN para predecir el riesgo de determinadas enfermedades, hasta aplicaciones en política (se ha llegado a apuntar a grupos específicos de votantes, cuyo perfil se ha establecido a través de bases de datos, algo que se ha convertido en una característica habitual de las campañas). Las predicciones se han vuelto omnipresentes en nuestra vida diaria. Regalamos nuestros datos personales a cambio de conveniencia, eficiencia y ahorro en los productos que nos ofrecen las grandes empresas. Alimentamos su insaciable apetito por más datos y les confiamos información sobre nuestros sentimientos y comportamientos más íntimos. Parece que nos hemos adentrado en un camino irreversible de confianza en tales compañías. El análisis predictivo prevalece en los mercados financieros, donde se instalaron hace mucho tiempo las evaluaciones de riesgo automatizadas de comercio y tecnología financiera. También es la columna vertebral del desarrollo militar de armas robotizadas, cuyo despliegue real constituiría una auténtica pesadilla.

Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha revelado que el control es mucho menor de lo que pensábamos. Esto no se debe a algoritmos defectuosos ni a falta de datos, aunque la pandemia ha evidenciado hasta qué punto se subestima la importancia del acceso a datos de calidad y su interoperabilidad. No hubo algoritmos predictivos cuando se advirtió de posibles epidemias; los modelos epidemiológicos y la estadística bayesiana fueron suficientes. Pero las advertencias no fueron escuchadas. La brecha entre saber y actuar seguirá existiendo si la gente no quiere saber o encuentra muchas excusas para justificar su inacción. Por tanto, las predicciones deben verse siempre en su contexto. Pueden caer en el vacío o llevarnos a seguirlas a ciegas. La analítica predictiva, aun cuando se expresa como una derivada de nuestra ignorancia, viene como un paquete digital que recibimos con gusto, pero que rara vez nos vemos en la necesidad de desempaquetar. Tiene la apariencia de productos algorítmicos refinados, producidos por un sistema que parece impenetrable para la mayoría de nosotros y, a menudo, guardado celosamente por las grandes empresas que lo poseen.

Así pues, las observaciones realizadas durante mi viaje intelectual empezaron a centrarse en el poder de la predicción y, en especial, en el poder ejercido por los algoritmos predictivos. Esto me permitió preguntarme: ¿cómo cambia la inteligencia artificial nuestra concepción del futuro y nuestra experiencia del tiempo?

Lo que veo ahora es que ya ha llegado el futuro. Vivimos no sólo en una era digital, sino en una máquina del tiempo digital. Una máquina alimentada por algoritmos predictivos que producen la energía para empujarnos más allá del futuro que ya ha llegado, hacia un futuro desconocido que queremos dilucidar desesperadamente. Por tanto, nos apresuramos a compilar pronósticos y a participar en múltiples ejercicios de previsión, tratando de obtener una medida de control sobre lo que de otro modo parece incontrolable debido a su complejidad. Los algoritmos y análisis predictivos nos brindan tranquilidad al trazar las trayectorias para el comportamiento futuro. Les atribuimos poderes y nos sentimos apoyados por los mensajes que transmiten sobre las incógnitas que más nos preocupan. Nuestro anhelo de certeza es tal que incluso en los casos en que el pronóstico es negativo nos sentimos aliviados de saber lo que sucederá. Al ofrecer tal seguridad, las predicciones algorítmicas pueden ayudarnos a hacer frente a la incertidumbre y, al menos en parte, devolvernos algo de control sobre el futuro.

Por tanto, es apropiado recordar el trabajo de los profesionales de STS (Estudios de Ciencia y tecnología) que han analizado extensamente la configuración social de las tecnologías. Sus hallazgos demuestran que las tecnologías se aplican de forma selectiva. Tienen género. Se traducen en productos que abren nuevos mercados y que dan un nuevo impulso al capitalismo global. Los beneficios de la innovación tecnológica nunca se distribuyen por igual, y las desigualdades sociales ya existentes se hacen más profundas con el cambio tecnológico acelerado. Pero nunca es la tecnología sola la que actúa como una fuerza externa que provoca el cambio social. Más bien, las tecnologías y el cambio tecnológico son consecuencia de condiciones previas sociales, culturales y económicas, y resultado de muchos procesos coproductivos.

La propensión de las personas a orientarse en relación con lo que hacen los demás, en especial en circunstancias inesperadas o amenazantes, aumenta el poder de los algoritmos predictivos. Magnifica la ilusión de tener el control. Pero si el instrumento gana en comprensión perdemos la capacidad de pensamiento crítico. Terminamos confiando en el piloto automático mientras volamos a ciegas en la niebla. Sin embargo, hay situaciones en las que es crucial desactivar el piloto automático y ejercer nuestro propio juicio sobre lo que debemos hacer.

Al visualizar el camino por delante, veo una situación en la que hemos creado un instrumento altamente eficiente que nos permite seguir y prever la dinámica en evolución de una amplia gama de fenómenos y actividades, pero en la que en gran medida no entendemos las causas. Dependemos cada vez más de lo que nos dicen los algoritmos predictivos, sobre todo cuando las instituciones comienzan a alinearse con sus predicciones, a menudo sin darse cuenta de las consecuencias no deseadas que seguirán. Confiamos no sólo en el poder performativo de la analítica predictiva, sino también en que sabe qué opciones presentarnos, de nuevo sin considerar quién ha diseñado estas opciones y cómo, o que podría haber otras opciones igualmente dignas de considerar.

Cuando las profecías autocumplidas comienzan a proliferar, corremos el riesgo de volver a una cosmovisión determinista en la que el futuro aparece como prescrito y, por tanto, cerrado. El espacio vital para imaginar lo que podría ser de otra manera comienza a encogerse. La motivación y la capacidad de ampliar los límites de la imaginación se reducen. Depender sólo de la eficacia de la predicción oculta la necesidad de comprender por qué y cómo. El riesgo es que todo lo que atesoramos sobre nuestra cultura y nuestros valores se pueda atrofiar.

Además, en un mundo gobernado por la analítica predictiva, no existe ni lugar ni obligación de rendir cuentas. Cuando el poder político deja de rendir cuentas a aquellos sobre quienes se ejerce, corremos el riesgo de destruir la democracia. La rendición de cuentas se basa en una comprensión básica de causa y efecto. En una democracia, esto se enmarca en términos legales y es una parte integral de las instituciones democráticamente legitimadas. Si esto ya no está garantizado, el control se vuelve omnipresente. Los macrodatos aumentan aún más y los datos se adquieren sin comprensión ni explicación. Nos convertimos en parte de un sistema predictivo interconectado y afinado que se cierra dinámicamente sobre sí mismo. La capacidad humana de enseñar a otros lo que sabemos y hemos experimentado comienza a parecerse a la de una máquina que puede enseñarse a sí misma e inventar las reglas. Las máquinas no tienen empatía ni sentido de la responsabilidad. Sólo los humanos pueden rendir cuentas y sólo los humanos tienen la libertad de asumir responsabilidades.

Por fortuna, todavía no hemos llegado a ese extremo. Todavía podemos preguntarnos: ¿de verdad queremos vivir en un mundo completamente previsible donde el análisis predictivo invada y guíe nuestros pensamientos y deseos más íntimos? Eso significaría renunciar a la incertidumbre inherente del futuro y reemplazarla con la peligrosa ilusión de tener el control. ¿O estamos dispuestos a reconocer que nunca se puede lograr un mundo previsible del todo? Entonces tendríamos que reunir el valor para asumir los riesgos de un mundo falsamente determinista.

Nos hemos embarcado en un viaje para seguir adelante con algoritmos predictivos que nos permiten ver más allá. Afortunadamente, somos cada vez más conscientes de lo crucial que es el acceso a datos de calidad del tipo correcto. Somos cautelosos acerca de la erosión adicional de nuestra privacidad y reconocemos que la circulación de mentiras deliberadas y discursos de odio en las redes sociales representan una amenaza para la democracia. Confiamos en la IA y, al mismo tiempo, desconfiamos de ella. Es probable que esta ambivalencia perdure, ya que por inteligentes que sean los algoritmos cuando avanzamos hacia el futuro en la era digital, no van más allá de encontrar correlaciones.

Incluso las redes neuronales más sofisticadas, que son versiones simplificadas del cerebro, sólo pueden detectar regularidades e identificar patrones basados en datos que provienen del pasado. No está involucrado ningún razonamiento causal, ni una IA pretende que lo sea. ¿Cómo podemos seguir adelante si no entendemos la vida tal como ha evolucionado en el pasado? Algunos informáticos, como Judea Pearl y otros, deploran la ausencia de una búsqueda de relaciones causa-efecto. La «inteligencia real», argumentan, implica comprensión causal. Para que la IA llegue a tal etapa debe poder razonar de una manera contrafáctica. No es suficiente ajustar simplemente una curva a lo largo de una línea de tiempo indicada. Hay que abrir el pasado para entender una frase como «qué hubiera pasado si...». La acción humana consiste en lo que hacemos, pero comprender lo que hicimos en el pasado para poder hacer predicciones sobre el futuro siempre debe involucrar el contrafactual de que podríamos haber actuado de manera diferente. Al transferir un proceso humano a una IA debemos asegurarnos de que tenga la capacidad de discernir esta cualidad que es básica para la comprensión y el razonamiento humanos.

El poder de los algoritmos es tan grande que olvidamos con facilidad la importancia del vínculo entre comprensión y predicción. Los usamos para hacer previsiones prácticas y calculables que son útiles en nuestra vida diaria, ya sea en la gestión de los sistemas de salud, en el comercio financiero automatizado, para hacer negocios más rentables o para expandir las industrias creativas. Pero no debemos ceder a la conveniencia de la eficiencia y abandonar el deseo de comprender, ni la curiosidad y la perseverancia que sustentan tal deseo.

Aunque podemos predecir con seguridad que los algoritmos darán forma al futuro, la cuestión de qué tipos de algoritmos darán esa forma sigue abierta todavía.

Quizá ha llegado el momento de admitir que no tenemos el control de todo, de admitir con humildad que el frágil y arriesgado viaje de coevolución con las máquinas que hemos construido será más fecundo si renovamos los intentos de comprender nuestra humanidad y nuestra comunidad. De saber cómo podríamos vivir mejor juntos. Tenemos que continuar nuestra exploración para avanzar en la vida, mientras tratamos de mirar atrás hacia lo que hemos vivido, y unir ambas visiones. En tal caso, la predicción dejará de trazar únicamente las trayectorias hacia nuestro futuro, y se convertirá en una parte integral de la comprensión sobre cómo avanzar y vivir mejor. En lugar de predecir lo que sucederá, nos ayudará a comprender por qué suceden las cosas.

Después de todo, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad única de hacernos la pregunta: ¿por qué suceden las cosas... por qué y cómo?

Helga Nowotny, La fe en la inteligencia artificial, Barcelona, Galaxia Gutemberg 2022

-

Quan el que sembla ser, no és.

Archivado: diciembre 12, 2022, 11:33pm CET por Manel Villar

La filosofía se nutre de la perplejidad. La incertidumbre, la duda, el de dónde venimos y a dónde vamos, no es solo cosa de la filosofía, ciertamente, pero sí vector central de sus intereses. Esa perplejidad, que a veces se hace difícil de sobrellevar, constata que el mundo no es siempre lo que parece ser y que a esa constatación no le sigue la promesa de poder descubrir exactamente cómo es ese mundo. La filosofía intenta tematizar esta desubicación, el manido pero cierto sé que no sé, que como tal no tiene por qué propiciar ni brindar ningún saber superador, y menos aun productivo. Sin embargo, a la filosofía no habría ni que defenderla, puesto que su relevancia es tan intrínseca para nuestras experiencias que ahí donde se respire una idea habrá filosofía.

Se dice de la filosofía que no goza del privilegio de lo útil y de lo pragmático. Es un tópico que algunos hemos puesto en duda muchas veces pero que sigue calando, y es extraño que lo haga porque, sin dejar de tener su parte de razón, eclipsa que existen el pragmatismo o el utilitarismo como corrientes de pensamiento, y que sus postulados, filosóficos, son fundamentales para determinar el significado de estos conceptos. El problema de la filosofía no puede provenir de su supuesta inutilidad o falta de practicidad porque su función (si es que se puede hablar así) es, entre otras cosas, preguntar qué se entiende por utilidad o por practicidad.

Miquel Seguró, No podemos vivir sin filosofía. Aunque sea para quejarnos de ella, El País 12/12/2022 [https:]] -

La tortura com a mal necessari.

Archivado: diciembre 8, 2022, 11:24pm CET por Manel Villar

A Paz perpetua el tema principal, per sobre de la qüestió del terrorisme, és la idea del mal necessari. En aquella obra, el personatge de l’Ésser Humà no defensa la tortura per odi o per indignació, tampoc apel·la a la lògica de “l’ull per ull, dent per dent”; ell considera la tortura com un mal necessari. La legitimació de la tortura significa l’acceptació, en primer lloc, de funcionaris de la tortura i, en segon lloc, l’acceptació de la possibilitat de tractar a la persona només com a mitjà, només com un cos. Per això, Paz perpetua proposa una doble al·legoria: els gossos humanitzats actuen com podrien fer-ho diverses fraccions de la nostra realitat a la vegada que el sospitós que serà torturat és tractat com un cos, només com un cos.

Anna Maria Iglesia, entrevista a Juan Mayorga: "Necessitem construir un personatge per viure", Núvol 21/04/2016

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/juan-mayorga-necessitem-construir-un-personatge-per-viure-35292

-

Los peligros de la moralidad | Pablo Malo | TEDxBarcelonaSalon

Archivado: diciembre 8, 2022, 9:00am CET por Manel Villar

Los peligros de la moralidad | Pablo Malo | TEDxBarcelonaSalon -

Manifest conspiracionista.

Archivado: diciembre 1, 2022, 11:32pm CET por Manel Villar

Somos conspiracionistas, como lo es de un tiempo a esta parte cualquier persona sensata. En los dos años que llevan mareándonos y que llevamos informándonos, hemos adquirido toda la perspectiva necesaria para separar «lo verdadero de lo falso». Los ridículos «autocertificados» que querían que rellenásemos para poder salir a la calle no tenían otro objetivo que hacernos aceptar nuestro propio encierro y convertirnos en nuestros propios carceleros. Sus creadores deben de estar ahora mismo encantados. La puesta en escena de una mortífera pandemia mun- dial, «peor que la gripe española de 1918», ha sido efectivamente una puesta en escena. Los documentos que lo acreditan se han ido filtrando desde entonces; se verá más adelante. Las terroríficas modelizaciones eran todas falsas. El chantaje del colapso hospitalario tampoco era nada más que un chantaje. El espectáculo simultáneo de clínicas privadas poco menos que ociosas, y, sobre todo, completamente ajenas a cualquier requisa, bastaba para demostrarlo. Pero el empeño puesto desde entonces en destrozar los hospitales y a su personal constituye la prueba definitiva. El ensañamiento feroz con que se desechó cualquier tratamiento que no implicase experimentar con biotecnologías sobre poblaciones enteras, reducidas a la condición de cobaya, resultaba un tanto sospechoso. Una campaña de vacunación organizada por la consultora McKinsey y un «pase sanitario» después, la brutalización del debate público cobra todo su sentido. Seguramente es la primera epidemia mortal de cuya existencia ha habido que convencer a la gente. El monstruo que se cierne sobre nosotros desde hace dos años no es, en principio, un virus coronado por una proteína, sino una aceleración tecnológica dotada de una potencia de desgarramiento calculada. Cada día somos testigos del intento de hacer realidad el delirante proyecto transhumanista de convergencia de las tecnologías NBIC (Nano-Bio-Info-Cognitivas). Esta utopía de refundición completa del mundo, este sueño de pilotaje óptimo de los procesos sociales, físicos y mentales ya no se toma siquiera la molestia de esconder-se. No ha habido el menor reparo en imponer, como remedio a un virus surgido de unos experimentos de ganancia de función en el marco de un programa de «biodefensa», otro experimento bio-tecnológico dirigido por un laboratorio cuyo director médico presume de estar «hackeando el software de la vida». «Siempre más de lo mismo» parece ser el último principio, ciego, de un mundo que ya no tiene ninguno. Hace poco, uno de esos periodistas-pón- gase-firme que abundan en las redacciones parisinas entrevistaba a un científico mínimamente honrado a propósito del origen del sars-cov-2. No tuvo el científico más remedio que reconocer que el grotesco cuento del pangolín perdía cada vez más terreno frente a la hipótesis de los tejemanejes de cierto laboratorio p-4. Y el periodista, que preguntarle si «con eso no corremos el peligro de dar argumentos a los conspiracionistas». De ahora en adelante, el problema de la verdad es que le da la razón a los conspiracionistas. En este punto estamos. Ya era hora de crear un comité de expertos para acabar con esta herejía. Y de restaurar la censura.

Cuando toda razón deserta del espacio público, cuando crece el absurdo, cuando la propaganda endurece su férula a fin de forzar la comunión general, hay que tomar distancia. Eso es lo que hace el conspiracionista. Partir de sus intuiciones y ponerse a investigar. Tratar de entender cómo hemos llegado aquí y cómo salir de este pequeño atolladero del tamaño de una civilización. Encontrar cómplices y hacer frente. No resignarse a la tautología de lo existente. No tener miedo ni esperanza, sino buscar con calma nuevas armas. La arremetida de todos los poderes contra los conspiracionistas demuestra hasta qué punto lo real se les resiste. La invención de la propaganda por la Santa Sede (la Congregatio de propaganda fide o Congregación para la propagación de la fe) en 1622 no bastó a largo plazo para la Contrarreforma. El descrédito de los graznadores termina absorbiendo sus graznidos. La concepción de la vida que tienen los ingenieros de esta sociedad es tan flagrantemente chata, tan incompleta, tan equivocada que no pueden más que fracasar. Lo único que conseguirán será devastar un poco más el mundo. Por eso es de vital interés para nosotros echarlos sin esperar a que fracasen.

Así que hemos hecho lo que cualquier otro conspiracionista: nos hemos puesto a investigar. Esto es lo que hemos sacado en lim- pio. Si nos atrevemos a publicarlo es porque creemos que hemos llegado a varias conclusiones capaces de alumbrar la época con una luz cruda y veraz. Nos hemos sumergido en el pasado para dilucidar lo nuevo, cuando toda la actualidad tendía a encerrarnos en el laberinto de su presente perpetuo. Había que contar el otro lado de la historia contemporánea. Había que «reunir las piezas desor- ganizadas y fragmentarias de un marco político coherente en su conjunto, restablecer la lógica allí donde parecen reinar la arbitra- riedad, la locura y el misterio», como intentó hacer Pasolini a riesgo de su propia vida. Al principio, se trataba de no dejarnos impresionar por la potencia de fuego y enloquecimiento de la propaganda reinante. En ese punto, acostumbrarse al nuevo régimen de cosas es el principal peligro, que incluye el de convertirse en su papagayo. Temer el calificativo de «conspiracionista» es parte del peligro. El debate no está entre conspiracionismo y anticonspiracionismo, sino en el interior del conspiracionismo. Nuestro desacuerdo con los defensores del orden existente no es por la interpretación del mundo, sino por el mundo mismo. No queremos el patibulario mundo que están construyendo. De hecho, pueden quedarse todos los patíbulos para ellos. No es una cuestión de opinión; es una cuestión de incompatibilidad. No escribimos para convencer. Es demasiado tarde para eso. Escribimos para armar nuestro bando en una guerra que se libra directamente en los cuerpos y tiene a las almas en el punto de mira; una guerra que desde luego no enfrenta a un virus con la «humanidad», como pretende la dramaturgia espectacular. Hemos intentado hacer la verdad «manejable como un arma», según el consejo de Brecht. Nos hemos ahorrado el estilo demostrativo, las notas a pie de página, el lento discurrir desde la hipótesis hasta la conclusión. Nos hemos ceñido a las piezas de artillería y a la munición. El conspiracionismo consecuente, el que no es un mero adorno de la impotencia, llega a la conclusión de que hay que conspirar, porque lo que tenemos enfrente parece completamente decidido a aplastarnos. En ningún momento nos permitiremos pronunciarnos sobre el uso que cada cual pueda hacer de su libertad en una época como esta. Nos limitaremos a hacer saltar por los aires las trabas mentales más engorrosas. No pretendemos que un libro sea suficiente para sacarnos de la impotencia, pero también recordamos que unos cuantos libros buenos encontrados por el camino nos han ahorrado muchas servidumbres. Los dos últimos años han sido duros. Lo han sido para la gente sensible, y sensible a la lógica. Todo parecía estar dispuesto para volvernos locos. Debemos a algunas sólidas amistades el haber podido compartir lo que estábamos padeciendo y lo que pensábamos; nuestra estupefacción y nuestra rabia. Hemos soportado estos dos años juntos, semana tras semana. La investigación fue la consecuencia lógica. Este libro es anónimo porque no pertenece a nadie; pertenece al movimiento de disociación social en curso. Es un acompañamiento para lo que va a venir: dentro de seis meses, de un año o de diez. Habría sido sospechoso, además de imprudente, que se hubiera valido de uno o varios nombres. O que estuviera al servicio de una gloria cualquiera. «La diferencia entre un pensamiento verdadero y una mentira consiste en el hecho de que la mentira exige lógicamente un pensador, pero el pensamiento verdadero no. El pensamiento verdadero no necesita que nadie lo piense. [...] Los únicos pensamientos para los cuales el pensador es absolutamente necesario son las menti- ras» (Wilfred R. Bion, Attention and Interpretation, 1970). -

Reivindicar la singularitat humana.

Archivado: diciembre 1, 2022, 11:19pm CET por Manel Villar

Puede resultar paradójico el hecho de que el propio ser que da cuenta del universo… relativice su peso en el mismo. Cierto es sin embargo que se trata del único ser susceptible de efectuar tan radical cuestionamiento.

La tradición humanista que reivindicaba de forma explícita el papel nuclear del hombre entre los seres naturales, tiene como uno de sus corolarios precisamente el que, en el trato con otros seres vivos, nuestro comportamiento va más allá de lo explicable por los instintos de subsistencia. Así el conocimiento instintivo de la conveniencia que para la subsistencia propia supone la subsistencia de una especie diferente, puede conducir a la protección de esta, pero ello no sería marca de un comportamiento específicamente humano, pues bien sabemos que se da en otros animales. Diferente es la actitud de quien sin necesidad se erige en referencia protectora de la diversidad misma de las especies animales (...)

De hecho la consideración por ciertas especies animales más allá de la propia conveniencia ha determinado el comportamiento de grupos humanos de cualquier civilización, cultura y lengua, sin necesidad de explícita reflexión, es decir, como expresión y casi corolario de la naturaleza de un ser racional. Pero en todas ellas el lugar propio del animal no era confundido con el lugar propio del hombre. No hay en suma ninguna novedad en considerar la singularidad del ser humano. La novedad reside quizás… ¡en que haya que reivindicarla!

Víctor Gómez Pin, Cuarenta días y cuarenta noches, El Boomeran(g), 30/11/2022

[https:]] -

L'Estat, el llit de Procust de la democràcia.

Archivado: diciembre 1, 2022, 10:56pm CET por Manel Villar

La expresión “Estado democrático” que aparece espontáneamente desde la introducción de su obra ¿no expresa mejor el proyecto de Tocqueville, como si se tratara de encauzar el flujo tumultuoso de la democracia en el lecho del Estado? Al asociar la democracia con el Estado, ¿no trata acaso Tocqueville de disociarla de la revolución? Porque ¿para la democracia, el Estado no es un lecho de Procrusto?

De este modo, la democracia que reposa sobre el principio de soberanía del pueblo se encuentra, a pesar de ello, expuesta a engendrar una forma de despotismo inédito, difícil de nombrar: un poder tutelar más que un poder tiránico, que introduce una nueva forma de servidumbre, “reglada, suave y apacible”. De esta manera, la revolución democrática, lejos de continuarse en un movimiento revolucionario permanente, está condenada a poner fin a las pasiones revolucionarias y sustituirlas por nuevas pasiones que tienen más a ver con la conservación de lo existente que con la subversión.

Miguel Abensour, La democracia contra el Estado (Marx y el momento maquiaveliano) (2004) Traducció de Jordi Ribas, editorial Los libros de la Catarata, publicat 2017 -

Rousseau contra el govern representatiu.

Archivado: noviembre 29, 2022, 11:22pm CET por Manel Villar

… tan pronto como un pueblo se da representantes deja de ser libre y deja de ser pueblo.

El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña; lo es sólo mediante la elección de los miembros del Parlamento; tan pronto como éstos son elegidos cae en su condición de esclavo, no es nada.

Rousseau, El Contrato Social, libro III, capítulo 15

-

Tres tipus de govern, tres tipus de tirania

Archivado: noviembre 29, 2022, 11:21pm CET por Manel Villar

Hi ha tres classes de tirans: uns tenen el poder gràcies a una elecció popular, altres per força de les armes i els altres al dret de successió.

... si bé arriben al poder per camins diferents, la seva manera de governar és sempre aproximadament la mateixa.

Étienne de la Boétie, Discurs de la servitud voluntaria

-

Democracia insurgent (Miguel Abensour)

Archivado: noviembre 29, 2022, 11:20pm CET por Manel Villar

Antología de citas del Prólogo a la segunda edición de La Democracia contra el Estado

A la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843), Marx formula la cuestión de “la verdadera democracia”, precisamente la de abrir otra vía que permita escapar a esta alternativa y a sus imposiciones? Como si, antes de someter a la democracia a la exigencia de moderación o de rechazarla sin más alternativa, fuera necesario dirigirse hacia un momento previo, a interrogarse seriamente sobre la democracia verdadera, a descubrir las formas que descalifican tanto la solución de la moderación como la del rechazo, y todo esto a través de un pensamiento que no es esencialista, sino resultado de una reflexión sobre el destino de la democracia en la modernidad.

... posee el mérito de evocar una forma de pensamiento que ha desertado de nuestros espíritus, ocupados como estamos en rastrear los déficits de la democracia o en denunciar sus ilusiones.

El advenimiento de la democracia no se efectuará tanto en un proceso de consunción del Estado cuanto se constituirá ella misma en una lucha contra el Estado. La alternativa inicial, por tanto, resulta desacreditada. Así concebida, la verdadera democracia se opone a la fórmula de transacción moderada que representa la expresión corriente “Estado democrático”

... la democracia, en su objetivo más profundo, trabaja por la desaparición de la relación dominadores/dominados, por la llegada de un estado de no- dominación.

... esta lucha por el derecho busca en última instancia el reconocimiento y la sanción estatal de derechos en litigio, ¿no concluye volens nolens en un reforzamiento del Estado, o aún peor, en una reconstrucción permanente del Estado?

Esta es una de las paradojas, y no de las menores, del progresismo contemporáneo que en su invocación renovada del “derecho a...” termina siempre pidiendo la aprobación del Estado y, simultáneamente, lo reafirma, como si nada pudiera hacerse sin el asentimiento de este. Por último, ¿se halla en los derechos del hombre, incluso interpretados de manera política, el lugar en el que hay que descubrir el principio vivo de la democracia salvaje? ¿Se trata de un principio dotado del aspecto idóneo para conjurar la estatización?

... el advenimiento de la democracia significa la desaparición del Estado político; y si se observa el camino recorrido entre 1843 y 1871, se trata de afirmar que la democracia no puede existir si no se dirige contra el Estado.

La democracia o es antiestatatal o no es democracia.

... la democracia es el teatro de una “insurrección permanente” contra el Estado, contra la forma-Estado unificadora, integradora, organizadora

(destacar) la disposición antiestatal de la democracia (compartida con Rancière)

Repolitizar la sociedad civil es entonces descubrir la posibilidad de una comunidad política externa al Estado y contra él.

... la insurgencia es la fuente viva de la verdadera democracia; igual que, según Maquiavelo, la lucha permanente entre la plebe y el Senado, los tumultos de la plebe, eran la fuente de la libertad romana.

La democracia insurgente es lucha continua por la acción contra el hacer ...

Lo propio de la democracia insurgente es desplazar sustancialmente lo que está en juego. En lugar de concebir la emancipación como la victoria de lo social (una sociedad civil reconciliada) sobre lo político, que comportaría al mismo tiempo la desaparición de lo político, esta forma de democracia hace surgir, trabaja para que surja continuamente, una comunidad política contra el Estado. Reemplaza la oposición entre lo social y lo político por la de lo político y lo estatal. Destronando al Estado, dirige la política contra lo estatal y abre el abismo a menudo oculto entre lo político y el Estado.

La democracia no es un régimen político, sino que en primer lugar es una acción, una forma de acción política, específicamente aquella en que la irrupción del démos, el pueblo en la escena política —en oposición a los Maquiavelo llama los “grandes”— lucha por el establecimiento de un estado de no-dominación en la ciudad

... si la democracia tiene por objetivo establecer una comunidad política que mantenga a distancia la dominación, que busque el establecimiento de lo social bajo el signo de la no-dominación, ¿cuál es el mecanismo que preserva este principio, si no es el derecho a la insurrección, del que debe hacerse uso siempre que el deseo de dominar de los grandes llegue a pesar más que el deseo de libertad del pueblo?

... la democracia insurgente, lejos de ser por principio hostil a cualquier institución y a toda relación con el pasado, es selectiva. Llevada como cualquier movimiento político a inscribirse en el tiempo, distingue entre las instituciones que favorecen la acción política del pueblo y las que no la favorecen. El criterio para su decisión es la no-dominación. No hay antagonismo sistemático entre la democracia insurgente y las instituciones, siempre y cuando estas trabajen por conservar ese estado de no-dominación y actúen como diques de contención del deseo de dominar de los grandes, y hagan posible, haciéndolo, las experiencias de libertad del pueblo. Por el contrario, cualquier institución gubernamental o de otro tipo que pueda alentar a una nueva posición de dominio en manos de los nuevos grandes solo puede despertar la hostilidad de la democracia insurgente. … siendo otorgada la preeminencia a las instituciones y la desconfianza reservada a las disposiciones legales, tal y como aparece en el manuscrito

... la primera pretensión de la democracia sea la de alzarse contra el Estado ...

Miguel Abensour, La democracia contra el Estado (Marx y el momento maquiaveiano) (2004) Traducció de Jordi Ribas, editorial Los libros de la Catarata, publicat 2017

-

Democracia contra representación.

Archivado: noviembre 29, 2022, 11:18pm CET por Manel Villar

En su pureza, el concepto de democracia implica que hay coincidencia entre quienes toman las decisiones sobre la vida colectiva y quienes habrán de obedecer esas decisiones: que hay coincidencias entre gobernantes y gobernados. (…) El ideal democrático es un ideal de autogobierno. Su realización es la realización de la aspiración humana a la libertad; aquí es donde acecha la fascinación por la democracia directa.

La representación implica la distinción, no la coincidencia, entre gobernantes y gobernados: los representantes deciden y los representados obedecen. Por tanto, la representación es lo opuesto a la democracia.

Francesco Pallante, “El exceso de democracia mata la democracia”, La Maleta de Portbou 55, noviembre-diciembre 2022

-

Dostoievski, sobre la llibertat

Archivado: noviembre 29, 2022, 11:06pm CET por Manel Villar

«mai no ha existit per a l’home i per a la societat humana res més insuportable que la llibertat»

«Per a l’home no hi ha preocupació més constant i penosa, tan bon punt ha assolit la llibertat: ¿davant de qui ens hem d’agenollar?»

«no hi ha per a l’home més gran preocupació que la de trobar algú a qui lliurar, quan més aviat millor, la seva llibertat, amb la que neix aquest ésser tan desgraciat»

«No hi ha res que sedueixi més a l’home que la llibertat, però tampoc hi ha res que el faci més infeliç»

Dostoievski, El germans Karamazov, El gran inquisidor -

L'ordre del temps.

Archivado: noviembre 28, 2022, 5:47pm CET por Manel Villar

El tiempo es el origen del valor, como también del significado: pero lo es en tanto que tiempo ordenado. Para Marx, el tiempo que cuenta es el del trabajo asalariado, ordenado por la jornada de trabajo, de la que el dueño de los medios de producción se apropia de la plusvalía o tiempo sobrante de la reproducción. Marx tenía razón en que no hay que analizar el valor fuera de la historia, las formaciones sociales y modos de producción, pero su trabajo se limitó a la tensión entre valor de uso y valor de cambio, y a la forma de trabajo asalariado, que dejaba fuera muchas otras formas de trabajo así como de producción: el trabajo doméstico, el intelectual, o las nuevas formas de producción que aparecen en el consumo contemporáneo en el capitalismo de la atención. Tampoco le dedicó mucho tiempo a la relación entre valor y significado, ni a las formas de valor simbólico.

En el tiempo de la vida humana son las formas de orden las que cuentan: el orden del mundo es producido por la coordinación de acciones y genera confianza básica, inteligibilidad y planes de vida. Es un orden creado a la vez por la memoria, la imaginación y la agencia. Un orden de posibilidades, que, por su parte, remite a modos de orden primigenios como los calendarios y horarios, que son abstracciones que reflejan la coordinación del tiempo social y que son parte intrínseca del poder.

Cosas, significados y valores nacen juntos en y del orden del tiempo. La vida consiste en elevar muros a la irrupción del caos. Para ello necesitamos calendarios, mapas, artefactos, textos y representaciones. Hacer cosas que ordenen el mundo. En la película Hacia rutas salvajes, el protagonista abandona el orden cotidiano y se interna en las tierras libres de Alaska, pero lo hace sin mapas ni información adecuada. Muere envenenado con una hierba que pensaba que era comestible, según su libro, pero que estaba mal identificada, y a pocos kilómetros de un lugar civilizado porque carecía de mapa. Llamamos salvajes a los espacios y tiempos sin orden, que vacían de significados y valores la existencia.

Fernando Broncano, Valores, significado, orden y tiempo, El laberinto de la identidad 24/11/2022 [laberintodelaidentidad.blogspot.com] -

Física cartesiana contra física aristotèlica.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:56pm CET por Manel Villar

El mundo de Aristóteles es todavía un mundo de cualidades, donde algunos cuerpos caen y otros, como el vapor o el fuego, ascienden. Un mundo en el que las cosas son capaces de emprender acciones y donde éstas tienen cualidades (frio, caliente, húmedo, seco) y cuya composición se explica mediante los elementos (tierra, agua, fuego, aire). En el mundo de Aristóteles los seres y las cosas del mundo natural tienen un principio interno de movimiento. La materia está, en cierto sentido, viva, y puede realizar movimientos sin ser empujada o forzada por algo externo. Lo que define la physis de Aristóteles es esa consideración dinámica de la materia, el reconocimiento de un principio interno y activo en ella. De ahí que Descartes la llame “física animista”, que pretende sustituir por una “mecanicista”. Se podría decir que, en el Estagirita la física se pliega a la biología, mientras que en el francés sucede lo contrario. Aristóteles concibe la materia con una forma interna, un principio de funcionamiento no reducible a la suma de las partes que integran el cuerpo y tampoco a fuerzas externas. Si sólo fuera un conjunto de piezas, no tendría capacidad operativa. Cada cuerpo está, para Aristóteles, compuesto de materia y forma, siendo ésta la responsable de las transformaciones a las que se ve sometida. Sin la forma, la materia sería estática y no proteica, perdería su dinamismo, espontaneidad y capacidad de transformación.

Para Descartes, Aristóteles proyecta sobre los cuerpos un dinamismo que no tienen. La distinción dentro-fuera sólo tiene sentido en un sujeto, no en un objeto. Conferir una interioridad a las cosas es sólo crear confusión. Hay que olvidarse de los principios formales ocultos. Los cuerpos inanimados pueden explicarse sin recurrir a otra cosa que no sea su tamaño, figura y movimiento. La ciencia de la materia debe ser la ciencia de la exterioridad, de la extensión sin cualidades, acciones o formas internas. La madera, en Aristóteles, tiene la cualidad del calor, por eso arde. El fuego tiene la cualidad del aire, por eso asciende. Descartes propone prescindir de todas las cualidades y limitarse a la extensión del cuerpo en las tres direcciones del espacio y al movimiento de sus partes. Extensión y movimiento son para el filósofo francés lo únicos principios que dan razón del comportamiento de la materia. Y el modo de análisis será el aritmético y el geométrico. Un modo claro y distinto, autoevidente. La matemática se convierte en el método de la ciencia. Sólo podremos conocer de la materia lo cuantitativo, aquello que es susceptible de magnitud.

La naturaleza pasa a explicarse mediante dos principios materia-extensión y movimiento. Se olvidan las viejas cualidades aristotélicas que la definían. Todo queda en función del tamaño y el movimiento. Hay una sola materia homogénea, derivándose toda diferencia del tamaño y movimiento de sus partes. Todo ello en un universo lleno, donde no existe el vacío. Esa “indiferencia” justifica la dominación de la Naturaleza. El sueño de apoderarse del mundo, de utilizarlo en función de los propios intereses, deja de ser diabólico para convertirse en el ideal científico.

Las leyes naturales, las reglas según las cuales se realizan los cambios, tiene su fundamento en la inmutabilidad de Dios. El mito de lo inmutable es el mito del matemático, del cielo platónico y las verdades eternas. De ese mito se apodera Descartes: la ley de la persistencia. Lo que es, permanece, es también la ley de la conservación, del movimiento (entonces), luego, de la energía. Una ley que se traducirá en dos leyes fundamentales de la Física: la ley de inercia y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. En carta a Mersenne, escribe: “Las verdades matemáticas, que denomináis eternas, han sido establecidas por Dios y dependen enteramente de Él, los mismo que el resto de las criaturas”. Descartes abandona la física y recurre a la metafísica para dar cuenta de la existencia del movimiento. Un problema que no tiene Aristóteles, para quien el universo ha existido siempre y no es necesario dar cuenta de un origen u ordenación primordial. “Es Dios quien ha establecido esas leyes en la naturaleza como un rey que establece las leyes de su reino.” Las leyes físicas son, para Descartes, leyes matemáticas imprimidas por Dios a la naturaleza. La idea permanecerá, incluso cuando se borre a Dios de la ecuación, y sigue vigente en la Física contemporánea.

El universo está lleno, no existe el vacío. El plenum cartesiano resulta de la identificación entre materia y extensión. No permite el movimiento simple y rectilíneo (pues todo está lleno), cada movimiento de la materia es circunstancial, acomodo en una habitación llena. La presencia de otros cuerpos es resultado de la circularidad o irregularidad del movimiento (frente a la divina recta, afín al dios inmutable). Todo ha de moverse para que algo se mueva. Hoy sabemos que el llamado “estado de reposo” o la llamada “ausencia de influencias externas” son estados inexistentes. Nada está quieto en el universo y nada deja de experimentar el paisaje o circunstancia que lo rodea. Pero Descartes rechaza atribuir fuerza a la materia. Leibniz, para quien la materia es esencialmente fuerza, se revelará contra esta concepción. Descartes ha preferido la claridad y distinción asociadas a la geometría. La materia debe entenderse según la figura, la magnitud, la posición y el movimiento (cambio de posición), y no según un principio activo interno. Todo es exterioridad. Y Dios es la primera causa del movimiento. La Física actual ha constatado la imposibilidad de acceder a la interioridad de la materia. Hemos penetrado en el átomo, pero, si tratamos de romper una partícula (con un acelerador como el LHC), la materia se trasmuta en otra cosa y se nos muestra esencialmente evasiva, tímida y reservada respecto a sus interioridades. Un experimento que desmiente la idea de que la materia “puede dividirse en todas las partes y según todas las figuras que podamos imaginar”. Este experimento, paradójicamente, confirma la hipótesis cartesiana (de hecho, es una consecuencia de ella). Sin embargo, la Física cuántica nos muestra un mundo de materia activa, más afín a la visión de Aristóteles, donde la matera es toda ella radiactiva y la materia estable sólo lo es aparentemente (en plazos determinados de tiempo). Un mundo donde la materia, en su contacto con la luz, se “excita”, para posteriormente emitir esa luz de un modo espontaneo y, hasta cierto punto, imprevisible. El la Física del átomo la materia parece respirar luz.

Juan Arnau, René Descartes, la tentación geométrica, El País 23/11/2022

[https:]] -

La fantasia de les matemàtiques (contra Descartes)

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:55pm CET por Manel Villar

Las matemáticas son falsas. ¿Qué se quiere decir? Que falsean la vida, que la tasación numérica y cuantitativa del universo supone un reduccionismo intolerable. Ofrecen un sucedáneo de realidad, siniestro, donde no hay deseo ni voluntad, donde todo sucede impersonalmente. Al mismo tiempo, las matemáticas son la invención más prodigiosa de la imaginación humana. Hacen creer que el fondo de lo real es racional. Y esa fue la fe de Descartes, una convicción que, generalmente, aparece en la juventud. Lo real es racional. Lo real puede someterse al escrutinio matemático y éste lo reflejará fielmente. Esa fue la apuesta de un joven metido a militar, seguro de sí mismo, que advirtió en sueños los signos de su vocación filosófica. Un sueño de juventud que plasmó en el Discurso del método y que ha marcado la Edad Moderna. Hasta el punto de que la fe en la racionalidad del mundo (de origen onírico) todavía se enseña en las escuelas. La matematización de la realidad arrancó con el francés y, bajo el empuje de la física newtoniana, ha gobernado el destino filosófico de Europa y podríamos decir que del mundo.

Creo que fue Bertrand Russell quien dijo que a ningún viejo le interesan las matemáticas. Pues el matemático, como advirtió Demócrito, se arranca los ojos para pensar. Y la vida, cuando es veterana, lo que quiere es seguir viendo, seguir sintiendo. Se interesa, fundamentalmente, por el deseo y la percepción. Por indagar cómo la percepción va suscitado el deseo de nuevas percepciones. En ningún caso renunciará al color, como hace el matemático, pues el color es irracional. A la inteligencia madura los modelos matemáticos del universo le hacen sonreír, le parecen el juego inocente (y brillante) de una inteligencia que todavía no ha vivido lo suficiente. Pero ocurre que el sueño matemático, la tentación geométrica, como me gusta llamarla, ha dado unos réditos magníficos a nuestra civilización. Ha hecho posible la expansión colonial y dominar el mundo mediante el poder tecnológico. Nos ha llevado a la Luna, al bosón de Higgs, a la bomba de nuclear y al laboratorio global (a un experimento planetario propiciado por un engendro biotecnológico). Las matemáticas son muy útiles para la guerra, también para controlar el flujo de la información. Las matemáticas no sólo crean teoremas, crean opinión. La consecuencia final de todo ello es moral. Modelos matemáticos (algoritmos) nos dirán qué es bueno y qué es malo, quién es el tirano, cual es el tratamiento adecuado para enfermedades globales, cómo concebir, en definitiva, la realidad.

Las matemáticas, siendo una fantasía, son una vía posible en nuestras relaciones con el universo. Un universo que en el mundo antiguo concebía mediante cualidades y que pasa a ser de cantidades. Esa es la vía que elige Europa, cansada del puritanismo, las bulas papales y el control jesuítico. Europa se adhiere con entusiasmo a la premisa de Galileo: la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Aprendiendo esa lengua, podremos dialogar con ella, o mejor, persuadirla, de que se avenga a nuestros deseos (todo empieza y termina en el deseo). El siguiente paso, claro está, es que, nosotros, al reflejarnos en la naturaleza, quedamos matematizados, es decir, pasamos a ser seres regidos por leyes numéricas y equivalencias cuantitativas. Siendo matemáticos, podemos dar el siguiente paso, considerarnos mecánicos. El ser humano como mecanismo, pariente cercano del androide. Esta es, de manera simplificada, la visión moderna de lo humano. Si no fuera por el temporal que se avecina, resultaría cómica.

Leer matemáticamente la naturaleza no significa entenderla. Al contrario, es más bien apresarla, obligarla a hablar un determinado lenguaje. Un lenguaje homogéneo (más o menos tedioso), compuesto por relaciones entre magnitudes, que ofrece un cuadro preciso, exacto y, por lo mismo, reductor, deformante e infiel. La vida es pura inexactitud. La vida es chapucera. Avanza en una dirección y, si encuentra un obstáculo, retrocede o cambia de dirección. Se rige no por la pulcra geometría, sino por la práctica del “punto gordo”, ese que pintábamos cuando, en un problema geométrico, las intersecciones no coincidían en el punto debido.

Juan Arnau, René Descartes, la tentación geométrica, El País 23/11/2022 [https:]]

-

Les persones WEIRD

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:54pm CET por Manel Villar

Quizá seas una rara o un raro, un WEIRD, una persona criada en una sociedad occidental (Western), con estudios (Educated), industrializada (Industrialized), adinerada (Rich) y democrática (Democratic). Si tal es el caso, es probable que seas bastante peculiar psicológicamente. A diferencia de la mayoría del mundo en la actualidad, y de la mayor parte de las personas que han vivido, nosotros, las personas WEIRD, somos muy individualistas, obsesionados con nuestro propio yo, orientados a tenerlo todo bajo control, reacios a conformarnos al resto y analíticos. Estamos centrados en nosotros mismos, en nuestros atributos, logros y aspiraciones, antes que en nuestras relaciones y papeles sociales. Aspiramos a ser “nosotros” en todos los contextos y vemos las contradicciones en otros como hipocresía, antes que como flexibilidad. Al igual que ocurre con cualquiera, sentimos inclinación a seguir los pasos de nuestros iguales y de las figuras de autoridad, pero no estamos tan dispuestos a adaptarnos a otros cuando se trata de entrar en conflicto con nuestras creencias, observaciones y preferencias. Nos vemos como seres únicos, no como nudos de una red social que se extiende por el espacio y hacia atrás en el tiempo. Cuando desempeñamos una acción, nos gusta tener la sensación de control y de estar tomando nuestras propias decisiones. A la hora de hacer razonamientos, las personas WEIRD tendemos a buscar categorías y reglas universales con las que organizar el mundo, y proyectamos en la mente líneas rectas para comprender patrones y anticipar tendencias. Simplificamos fenómenos complejos, descomponiéndolos en sus elementos discretos y asignándoles a estos propiedades o categorías abstractas, ya sea suponiendo tipos de partículas, patógenos o formas de ser. A menudo obviamos las relaciones entre las partes o las similitudes entre fenómenos que no se ajustan de forma clara a las categorías que nos formamos. Por eso, sabemos mucho sobre cada árbol, pero a menudo no vemos el bosque.

Las personas WEIRD también somos particularmente pacientes y a menudo trabajadoras. Mediante una poderosa capacidad de autocontrol, podemos postergar la gratificación de las recompensas financieras, el placer y la seguridad a un momento futuro, a cambio de una cierta incomodidad e incertidumbre en el presente. De hecho, la gente WEIRD a veces encuentra placentero el trabajo duro y concibe la experiencia como purificadora. Paradójicamente, y a pesar de nuestro fuerte individualismo y nuestra obsesión con nosotros mismos, las personas WEIRD tendemos a ceñirnos a reglas o principios imparciales y podemos ser bastante fiables, honestas, ecuánimes y cooperativas con respecto a los forasteros o los desconocidos. Tanto es así que, en relación con la mayoría del resto de las poblaciones, los WEIRD mostramos, hasta cierto punto, menos favoritismo hacia nuestros amigos, familias, gente de la misma etnia y comunidades locales que otros grupos. Pensamos que el nepotismo está mal y fetichizamos principios abstractos por encima del contexto, la viabilidad, las relaciones y la conveniencia.

En lo emocional, es común que los WEIRD nos dejemos sacudir por la culpa, cuando no cumplimos con los criterios y aspiraciones que nos inspira la cultura pero que son en gran medida autoimpuestos. En la mayor parte de las sociedades que no son WEIRD, es la vergüenza, y no la culpa, la que impera sobre la vida de las personas. Los individuos se avergüenzan cuando ellos mismos, sus familiares o incluso sus amigos no cumplen con los criterios que sus comunidades les han impuesto. Alguien puede, por ejemplo, “quedar mal” ante el juicio de los ojos ajenos si su hija se fuga con alguien externo a su círculo social. Por nuestra parte, las personas WEIRD podríamos sentirnos culpables por echar la siesta en lugar de ir al gimnasio, incluso aunque no sea una obligación y nadie se vaya a enterar. La culpa depende del propio criterio y la autoevaluación, mientras que la vergüenza descansa en estándares sociales y el juicio público.

Se trata tan solo de algunos ejemplos, la punta de ese iceberg psicológico donde se incluyen aspectos de la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento, la motivación, la toma de decisiones y los juicios morales. Sin embargo, ¿de qué modo se volvieron las poblaciones WEIRD tan peculiares psicológicamente?, ¿por qué son distintas?

Joseph Henrich, Queridos alienígenas, para entendernos viajen a la Edad Media, El País 28/10/2022 [https:]]

-

Democràcia i diversitat.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:52pm CET por Manel Villar

Solemos tratar a los miembros de nuestro grupo con mucha generosidad y altruismo, incluso con valentía. Pero no nos sentimos obligados a actuar igual con los que son ajenos al grupo. Con esos podemos ser increíblemente crueles.

Como defensores que somos de la democracia, tendemos a pensar que todos estos problemas pueden solucionarse a través de mecanismos electorales, pero lo único que logramos es exacerbarlos. En una monarquía absoluta, ni usted ni yo tendríamos el menor poder. Deberíamos confiar en que el sistema buscara una solución. Y si usted es un inmigrante y tiene más hijos que yo, y tengo la sensación de que me roba, no puedo hacer nada. Pero en una democracia construimos mayorías. Si yo solía pertenecer a una mayoría y ahora contemplo que usted forma parte de un sector que va en aumento, puedo tener miedo del futuro e intentar concentrar el poder antes de perderlo.

Debemos plantearnos qué tipo de metáfora deseamos adoptar cuando pensamos en la integración. La imagen tradicional de EE UU y de otros países ha sido la del melting pot, la olla en la que todo se mezcla. Diferentes culturas se integran en una cultura homogénea. Otros sociólogos han abrazado la idea de la salad bowl (la ensaladera), también llamada el mosaico. Comunidades que viven unas pegadas a otras, sin interactuar. Ambos modelos, en mi opinión, son erróneos. Yo propongo un tercero, que defino como el del parque público. Un lugar donde podamos juntarnos con ciudadanos diferentes y mantener una conversación. Una democracia liberal nos permite estas conexiones y, a la vez, socializar la mayor parte del tiempo con nuestra comunidad religiosa o de nuestros orígenes nacionales.

Tradicionalmente ha habido dos planteamientos. Un nacionalismo étnico, que ha justificado agresiones contra el exterior, y que rechazo. Y luego el llamado patriotismo constitucional o ciudadano. Yo me inclino más por este segundo, que suele centrarse en las leyes y derechos que nos unen. Pero creo que no es suficiente para mantener la solidaridad necesaria para sostener democracias diversas. Por eso deberíamos aspirar a un “patriotismo cultural”, que haga referencia a las ciudades, los paisajes, las vistas, los olores, los rasgos culturales, incluso la gente famosa o las estrellas de YouTube. Una celebración del presente, dinámica, cambiante, y que ya contenga las influencias de inmigrantes y grupos diversos. Un patriotismo cultural diario que nos haga perder los miedos.

Rafa de Miguel, entrevista a Yascha Mounk: "Somos tribales ....", El País 27/10/2022 [https:]] -

El perill del "bullshit".

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:51pm CET por Manel Villar

Platón denunció las artimañas dialécticas de los grandes generadores de bullshit de su época, los sofistas, pero él mismo incurrió en argumentos tramposos y falaces en sus diálogos, porque la persuasión es un arma de doble filo, y cuando intentamos desmontar argumentos ajenos que nos irritan u ofenden es cuando más tentados estamos de recurrir al bullshit. Luego, Aristóteles, discípulo de Platón, intentó corregir el bullshit de su maestro echando mano, él mismo, de argumentos francamente dudosos.

Carl Bergstrom, autor de Contra la charltanería (Callin Bullshit)

-

Disfòria.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:51pm CET por Manel Villar

Yo soy, dicen mis contemporáneos, un alma enferma. O un cuerpo equivocado cuya alma busca escapar —no se ponen de acuerdo—. Soy un desgarro sideral entre el cuerpo que me imponen y el alma que construyen, una brecha cultural, una categoría paradójica, una grieta en la historia natural de la humanidad, un agujero epistémico, una fisura política, un abismo religioso, un negocio psicológico, una excentricidad anatómica, un gabinete de curiosidades, una disonancia cognitiva, un museo de teratología comparada, una colección de desajustes, un ataque al sentido común, una mina mediática, un proyecto de cirugía plástica reconstructiva, un terreno antropológico, un campo de batalla sociológico, un caso de estudio sobre el que los gobiernos y los organismos científicos, las iglesias y las escuelas, los psiquiatras y los abogados, la profesión médica y la industria farmacéutica, y evidentemente los fascistas, pero también las feministas conservadoras y los socialistas, los marxistas, los racistas y los humanistas, todos esos nuevos déspotas ilustrados del siglo XXI, siempre tienen algo que decir, aunque no se lo hayamos pedido.

Saturado por el ruido del parloteo incesante, me digo, como hizo Günther Anders para descifrar el funcionamiento del fascismo, que la única manera de salir de este recinto hegemónico es dar la vuelta a las categorías con las que nos alterizan para comprender el propio sistema que produce las diferencias y las jerarquiza. Es mi condición vital de sujeto mutante y mi deseo de vivir fuera de las prescripciones normativas de la sociedad binaria heteropatriarcal lo que se ha diagnosticado como una patología clínica denominada “disforia de género”. Solo soy uno de esos seres que se niegan obstinadamente a aceptar la agenda política que se les ha implantado desde la infancia. Frente a la arrogancia de las disciplinas y técnicas de gobierno que emiten este diagnóstico, intento un zap filosófico: desplazar y resignificar esta noción de disforia para comprender la situación del mundo contemporáneo en su conjunto, la brecha epistemológica y política, la tensión entre las fuerzas emancipadoras y las resistencias conservadoras que caracterizan nuestro presente. ¿Y si la “disforia de género” no fuera una enfermedad mental sino una inadecuación política y estética de nuestras formas de subjetivación en relación con el régimen normativo de la diferencia sexual y de género?

Paul B. Preciado, Contra la idea de disforia ... , El País 25/10/2022 [https:]] -

Contra la utopia.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:50pm CET por Manel Villar

Veamos serenamente: una utopía es el espejismo de una sociedad perfecta que siempre tropieza en su ejecución con los vicios y defectos humanos. Lo realmente difícil no es inventarse un país que funcione de acuerdo con los más elevados patrones de justicia y eficacia, sino lograr ese cielo en la tierra con seres de carne y hueso como usted y yo (seamos sinceros, lo primero que sobraría en el Paraíso para ser de veras tal seríamos usted y yo). Con gente como nosotros sólo son imaginables las distopías: ...

Fernando Savater, El mundo sin estrenar, El País 05/11/2022

-

L'esperança és el germen de la revolució.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:48pm CET por Manel Villar

Hoy vivimos en una sociedad de la supervivencia. Avanzamos colgándonos de una crisis a la siguiente, de un apocalipsis al siguiente, de un problema al siguiente. Así la vida se atrofia y se reduce a resolver problemas. Ante acontecimientos apocalípticos como la pandemia, la guerra y las catástrofes climáticas, miramos amedrentados hacia un futuro tétrico. Hemos renunciado a las esperanzas. La vida se reduce a resolver problemas, incluso a sobrevivir. La vida es sacrificada en el altar de la angustia. Nos hemos resignado a sobrevivir. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que ya solo abriga el débil deseo de que el dolor cese pronto. La esperanza es lo único que nos permitiría recuperar aquella vida que es más que una mísera supervivencia.

Que en Europa hayan surgido fuerzas populistas de derechas tiene que ver justamente con el aumento del miedo. La fuerza opuesta, el antídoto a la angustia, es la esperanza. La esperanza nos une, crea comunidad y genera solidaridad. Es el germen de la revolución. Es un brío, un salto. Bloch dice incluso que la esperanza es “un sentimiento militante”. Ella “enarbola el estandarte”. Nos abre los ojos para una vida distinta y mejor. La angustia se nutre de lo pasado y del resentimiento. La esperanza abre el futuro. Lo único que puede salvarnos es el espíritu de la esperanza. Solo ella despliega el horizonte de sentido, que reanima y estimula la vida, y hasta la inspira.

Byung-Chul Han, Seis motivos por los que hoy no es posible la revolución, El País 05/11/2022

[https:]] -

El coneixement post-humà.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:45pm CET por Manel Villar

Según Braidotti, el “hombre” como sinónimo de especie debe ser superado porque la cuarta revolución tecnológica y la crisis ambiental así lo exigen. En lugar de los binomios cuerpo y mente, hombre y mujer, natural y artificial, considerados ruinas del pasado, hemos de entender nuestra condición híbrida como el destino inevitable que ha impuesto el mundo global. Hablar de especie, los sapiens, no define ni ha definido lo humano pero, se indica en el libro citado, la pregunta se ha complicado: ¿quién y qué cuenta como humano hoy en día? Aunque de manera irónica y juguetona Braidotti aclara que ella no es un robot, el horizonte cyborg ya es el nuestro, como lo demuestran los teléfonos inteligentes.

La condición posthumana viene dada por la crítica a la noción del hombre como medida de todas las cosas y superior jerárquico respecto a otras especies. La pregunta de si se es o no un robot desbordó el marco de la ciencia ficción y llegó para quedarse. Convive con la interrogante clave de las nuevas generaciones, la sobrevivencia al cambio climático y la capacidad para consumir en el marco de un capitalismo que ha excedido su sostenibilidad. Quiénes somos de cara a los que nos toca, quiénes somos “nosotros”. El posthumanismo, sigue Braidotti en El conocimiento posthumano, implica pensar la respuesta a esta interrogante desde el afecto y la audacia intelectual, con una postura ética. Cito: “es importante que seamos dignos de nuestros tiempos para poder actuar mejor sobre ellos, de manera tanto crítica como creativa. De lo que se desprende que deberíamos acercarnos a nuestras contradicciones históricas no como a una carga molesta, sino más bien como a las piezas fundamentales de un presente sostenible y de un futuro afirmativo y esperanzador, aunque este enfoque demande algunos cambios drásticos en relación a nuestras mentalidades corrientes y el conjunto de nuestros valores establecidos.”

Gisela Kazak Rovero, Humanismo y posthumanismo, Letras Libres 16/11/2022

[https:]] -

Rars.

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:44pm CET por Manel Villar

El extraordinario libro de Joseph Henrich que nos llega ahora, Las personas más raras del mundo, editado por la dinámica Capitán Swing, expone la solución al dilema entre naturaleza y crianza con una deslumbrante elocuencia. Resolver una dicotomía suele exigir subir la escalera y percibir que, desde el balcón del piso de arriba, la contradicción se desvanece y las dos ideas opuestas se revelan como meras partes de una realidad más abstracta, más profunda y fructífera. No es naturaleza o crianza, sino naturaleza luego crianza y crianza luego naturaleza.

Sin los genes humanos no podemos aprender a leer y escribir. Pero leer y escribir modifican el cerebro. Es el argumento esencial del que emerge este libro de 799 páginas. Las personas más raras del mundo a las que se refiere el título somos los ciudadanos occidentales. Una de las principales razones es la alfabetización extensiva de la población de los países desarrollados, que por desgracia sigue siendo una rareza entre las mil culturas del planeta Tierra. Y ello no se debe a que los occidentales seamos más listos de nacimiento, sino a que nuestras sociedades y sistemas políticos nos han alfabetizado. Y a que esto ha modificado nuestro cerebro. Crianza luego naturaleza.

Aprender a leer y a escribir modifica el cerebro, y de un modo bien interesante. Un poco por encima y por detrás de la oreja izquierda —la región occipitotemporal izquierda del córtex cerebral— moran de forma innata los procesadores especializados en interpretar el lenguaje hablado y reconocer los objetos. El lenguaje hablado está íntimamente asociado a la naturaleza humana y ha representado un papel protagonista en la evolución de nuestra especie durante cientos de miles de años. La escritura, en cambio, es un invento con poco más de 6.000 años. La genética no ha tenido tiempo de adaptarse y, por tanto, el cerebro no nace con un órgano de la escritura incorporado. Pero la cultura crea ese órgano, allí en medio del lenguaje y el reconocimiento de objetos, un nuevo procesador que se encarga de percibir las letras y las palabras, esos objetos tan especiales.

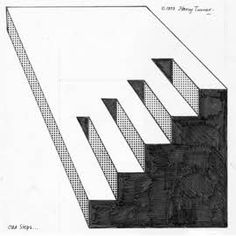

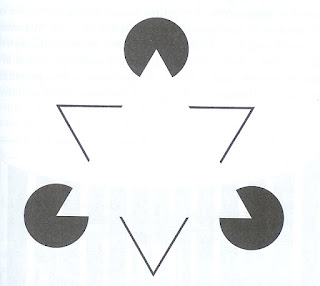

Las diferencias de las poblaciones occidentales con otras culturas son más amplias que todo eso. Los rasgos distintivos se extienden al razonamiento espacial, la atención, la memoria, la equidad, la disposición al riesgo, el reconocimiento de pautas, el pensamiento inductivo y hasta la susceptibilidad a las ilusiones ópticas. La cultura cambia el cerebro, y por eso los occidentales somos las personas más raras del mundo.

Javier Sampedro, 'Las personas más raras del mundo': una explicación de cómo la cultura cambia el cerebro, El País 09/11/2022 [https:]]

-

Somatecas (Paul B. Preciado).

Archivado: noviembre 27, 2022, 7:44pm CET por Manel Villar