A la gente le acojona morir. Podríamos terminar aquí el artículo pero no. Pese a tratarse de un terreno intransitable para el ser humano, la muerte no es un completo desconocido. Qué duda cabe de que la posibilidad de adentrarnos más allá supone un imposible, poco más que un terreno fantástico con el que tratamos de construir, de la pura nada, un mundo complejo y completo tan apañado y calentito como el de aquí.

Quisiera a pesar de ello intentar extraer algo positivo de este triste fenómeno vital (perdón), posiblemente el más determinante en la existencia tras el matrimonio, la paternidad y lo que queda entre ambos. Y ya me entendéis.

Curiosamente estos tres acontecimientos son, junto a algún otro, los más frecuentes motivos de celebración en las sociedades humanas. No sólo como fiesta, sino como hecho extraordinario. Como en los distintos capítulos de un libro, tienen que darse circunstancias que marcan el desarrollo y hacen avanzar la acción, dividiéndolo en tramos significativos y dotando la historia de un sentido. Y ninguna historia queda finiquitada hasta que se acaba. Perdón otra vez.

El caso es que las personas hemos ideado diferentes formas de señalar el tránsito de una etapa a otra mediante ritos de paso. Ritos y ceremonias que representan la transformación simbólica que se opera cuando alguien abandona una de estas etapas (infancia, adolescencia, soltería, etc), quedando entre ellas pequeñas oquedades de indefinición, de vacío (como lo que hay al otro lado) conocidas como

liminares, para ingresar en la siguiente. La problemática del análisis de la muerte desde esta perspectiva aparece cuando no somos capaces de concebir que haya una estancia sucesiva al último tramo de este recorrido, la vida, a no ser que sea mediante el recurso de la ficción. Aparece aquí entonces una creencia popular entre la gente (es decir nosotros, ateos, materialistas, llámese como se quiera) que si bien sirve como explicación a priori para justificar las creencias religiosas en el más allá no termina de ser del todo convincente: la de la superstición como una forma de consolarse ante la inevitabilidad de la muerte.

La muerte de los vivosHijos míos, en vez de una herencia os lego por escrito mi alma. Sólo se piensa en la muerte mientras se puede escapar de ella. Jules Renard,

DiarioHay dos factores que determinan nuestra forma de pensar la muerte hoy en día. La primera es sin duda es el desmoronamiento del paradigma metafísico y la agonía de las creencias religiosas en el mundo desarrollado. La segunda, aunque parezca una estupidez, es el fuerte individualismo de los valores occidentales.

Del primero depende nuestra incapacidad para apreciar —quizá incluso para comprender— el sentido de la vida ultraterrena. Estamos heridos de empirismo, las directrices de la racionalidad prohíben siquiera concebir un hecho que queda tan lejos de cualquier tipo de comprobación, por no decir de las leyes de la lógica. Por lo que a nosotros respecta el más allá es un dominio intransitable,

áporos, que ni tan siquiera cuenta con la enmienda intuitiva de la ficción científica; civilizaciones desconocidas en planetas remotos o dimensiones alternativas a las que llegaríamos atravesando agujeros de gusano o plegando el continuum espacio-tiempo gracias a la especia oráculo.

Del segundo depende un aspecto mucho más llamativo de la forma en que concebimos la existencia como es la

reorganización de la sociedad cuando uno de sus componentes es dado de baja.

Con esto quiero decir que la muerte, al contrario de lo que solemos creer —desde ese punto de vista como decimos, individualista— no se celebra como una forma de honrar al difunto, ni siquiera —o al menos en exclusiva— como una válvula de escape de emociones dolorosas o catarsis para los deudos, sino que es el instrumento gracias al cual el resto, los que siguen con vida, se reafirman como colectividad.

Existe una fuerte relación entre religiosidad e identidad colectiva. No sólo porque el credo funcione como un perfecto marcador étnico —de los cristianos frente a los musulmanes o los judíos, del Yo ante el Otro— sino que a menudo las creencias se presentan enredadas con otras manifestaciones de la unidad.

Uno de los éxitos del cristianismo consistió en desligar este sentimiento de pertenencia de un colectivo más estricto, más cerrado, para extenderse a todos aquellos que aceptasen la palabra del profeta y respetar las directrices de la Iglesia. No olvidemos que su surgimiento como institución estuvo vinculado a Roma, un imperio que hizo gala de una gran facilidad para fagocitar pueblos ajenos a su sustrato original. Al contrario que la Grecia ática, poseedora de una vara de medir más firme, que educaba y enculturaba a sus miembros en la helenidad a través de la

paideia, Roma se extendió a lo largo del continente con ánimo universalista. A la estratificación naturalista de los griegos los romanos antepusieron la clase social, el patrimonio y la ideología de la sangre. Puede parecer que en los dos casos se trataba de formas definidas

ad hoc de someter y dar por culo al prójimo, lo cual es hasta cierto punto cierto, pero con sus matices.

Las ideologías —y uso el término en su acepción más amplia— tienden a ser percibidas en su uso cotidiano como construcciones contingentes, fruto de una mente en particular y difuminada posteriormente a través de mecanismos de propaganda que convencen a la población de su idoneidad. En este punto se hace necesario recordar que toda ideología representa un conjunto de intereses y aparece en contextos en los que da solución a un problema práctico, generalmente en lo relativo al reparto de los recursos dentro de las poblaciones. Frente a la visión de un mensaje publicitado que es aceptado o rechazado hay que reconocer su carácter legitimador del orden social. Son cosmovisiones de grupos sociales determinados y que justifican una forma de hacer y pensar la existencia.

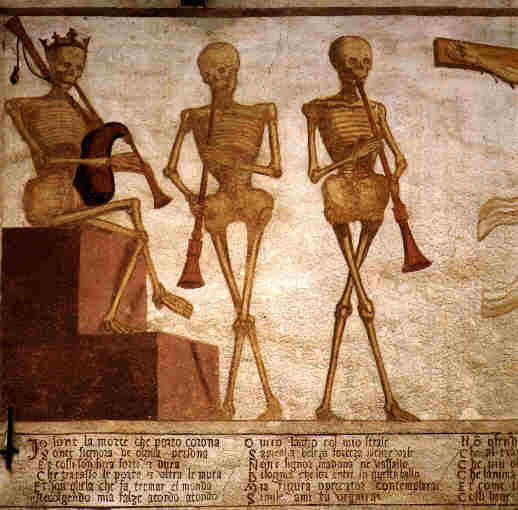

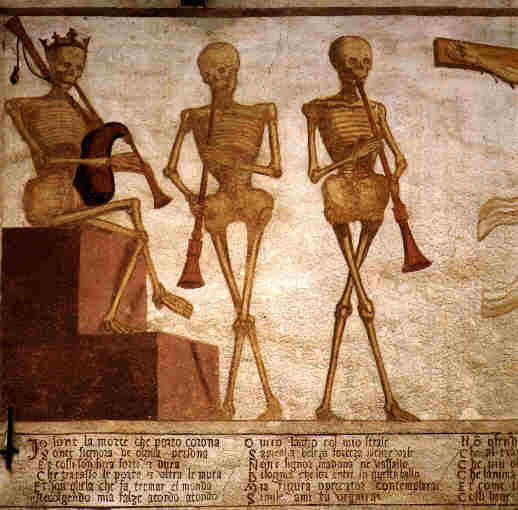

Esta utilidad es bastante evidente en la Edad Media, cuando la vida no era más que un mero examen de acceso al club de los escogidos en el más allá y cuyo éxito dependía de la obediencia demostrada hacia el clero —la burocracia y el primer estado europeo en sentido estricto— y la nobleza; el poder político y militar.

El tratamiento de la muerte, la tanatopraxis, sigue aquí el mismo patrón legitimador de la estructura de poder sostenida por la Iglesia y los feudos. El enterramiento y el ceremonial previo a la inhumación aparece envuelto en un complejo ritual destinado a disolver al individuo en la “masa cristiana”. Los cuerpos, arrojados al montón sin distinguir entre los hombres que fueron antes de la defunción, como piezas de una obra superior en la que no hay lugar para que nadie destaque, a menos que su vida ofrezca material para un capítulo mitológico a la manera de la vida de los santos, fuera del osario.

Philippe Ariès relató la transición de este imaginario cristiano medieval a orden burgués, en el que la muerte pasa a convertirse en un fenómeno privado, casi vergonzoso, cuya aflicción debía sepultarse bajo el manto de la convención. La celebración colectiva catártica —la de las fiestas de todos los santos— dio paso a un tipo de memoria mucho más individual y familiar, en el que el objetivo de los rituales (la restitución de una ofrenda floral o las misas de los muertos) se volvió hacia el cultivo doméstico del recuerdo de los seres queridos. Esta conversión sería guiada por los nuevos técnicos surgidos del desarrollo de la ciencia médica, el enterramiento en jardines apartados, la construcción de nichos y —muy posteriormente— la moderna práctica tanatológica.

Ariès nos permite entender la forma en que los objetivos del tratamiento a los muertos acompaña a la corriente de pensamiento dominante, ajustándose a ella y evitando el conflicto con el poder.

La muerte de todos y el culto a los antepasados El tratamiento dado a la muerte (y a los muertos) cambia si nos desplazamos a otros lugares. En África o Latinoamérica, en el seno de algunas culturas animistas o sincréticas en las que el cristianismo se ha mezclado con la religión local, la celebración de la muerte sigue teniendo un carácter grupal y es inseparable de la cultura común a todos los integrantes de ese grupo. Entre los yoruba, en Nigeria, existe una fiesta anual llamada

egungun equivalente a nuestro día de todos los santos, que todavía no ha perdido su carácter sacro y étnico. Es decir, la celebración en sí no es un canto o un recuerdo a los muertos allá donde estén, sino de los

muertos yoruba. Es ante todo un acontecimiento que permite honrar a los antepasados yoruba, aquellos que han dejado el mundo terrenal para pasar a engrosar un capitolio de almas —y perdón por ser tan reiterativo— yoruba.

Posiblemente el culto a los muertos sea una de las formas más antiguas de religión. El antepasado, ese ser que ya no está ahí físicamente, no se esfuma sin más, sino que se añade a todos aquellos que vinieran antes que él. O, por decirlo de otro modo, se incorpora al bagaje de la cultura, la tradición, un cuerpo de creencias, normas y costumbres

heredado y que forma parte de la colectividad en tanto colectividad. De la misma forma que a nosotros se nos enseña a respetar a nuestros mayores en virtud de su experiencia y del ascendiente que tienen sobre los jóvenes la enculturación religiosa muestra la virtud de lo ya dado, de lo establecido previamente, el statu quo que tendría su fundamento último en el grupo de ancestros. La vida cotidiana quedaría así relegada al ámbito de lo

profano en oposición a lo

sagrado usando la terminología de

Émile Durkheim, certificándose de esta manera la separación definitiva entre los intereses individuales y domésticos y las obligaciones del grupo, al cual quedarían subordinados. Muerte, religión y orden social quedan vinculadas.

Venerar y honrar debidamente a los muertos en este contexto no es una cuestión simplemente emotiva y privada, sino un deber público y una confirmación de la unidad entre los miembros de la sociedad.

Los igbo de Nigeria se vuelven hacia el más allá varias veces a la semana. No sólo hacia el más allá como ultratumba, se entiende, sino hacia los ancestros que lo moran y a los cuales deben su existencia y su identidad.

Una de ellas es la ofrenda de agua y comida, que se arroja al suelo en señal de respeto, o con objeto de solicitar ayuda económica, suerte o salud. Semanalmente el jefe de la aldea repite la donación de forma algo más formal y una vez cada siete años se sacrifica un animal para ofrecerles su sangre rociando las figuras o las columnas de arcilla que los representan.

La tradición Igbo está grabada en las imágenes rituales y en su legislación, por llamarla de algún modo. Si se les falta al respeto, o si se insulta al antepasado de otro, las consecuencias pueden ser dramáticas a menos que se produzca algún tipo de reparación ritual. Cagarse en los muertos de un Igbo es cosa seria, amigos, ni se les ocurra.

Por supuesto esta presencia no es literal. A pesar de lo que nos gusta pensar de esos supersticiosos y ridículos salvajes, ningún Igbo cree que

literalmente haya un tío segundo suyo muerto hace décadas bajo las pezuñas de una vaca acechando en la esquina dispuesto a freírle a capones si se salta la ley. Es algo más sutil, simbólico si lo prefieren.

Como se puede ver no se trata de recuerdos que conmemorar mecánicamente sino el tejido mismo de la ley de la sociedad. Los muertos, en este punto, están tan vivos como el agricultor que mira al cielo en tiempos de sequía o el hijo que pide consejo a sus mayores; definen lo que los Igbo son, lo que pueden y lo que no pueden hacer.

Entre los Warlpiri australianos esta influencia llega a delimitar las competencias y responsabilidades territoriales de los distintos patriclanes en los que se divide su pueblo. Los relatos mitológicos utilizados para transmitir su saber cuentan historias de peregrinaje salpicadas por hitos en los que Fulanito hizo esto sobre esa roca, Menganito se tendió en el suelo en aquella pradera de ahí. Estos Fulanito/Menganito serían los antepasados fundacionales de cada clan, los cuales estaban a su vez asociados a un animal totémico. Estas historias sirven para adjudicar a cada clan/tótem una porción del terreno del cual son supervisores honoríficos y de la cual, si bien no ostentan la titularidad como nosotros haríamos antes de acribillarlo a resorts y campos de golf, son responsables ante los demás Warlpiri. Esta clase de historias acerca del origen de los grupos y que definen las obligaciones de sus distintos segmentos recuerda en cierta medida los mitos fundacionales de los estados-nación, como los Reyes Católicos y el Cid Campeador (que cabalgara una vez muerto acojonando a los moros con su egregia presencia o por el hecho de ser un zombi, no se sabe) hicieran con este país nuestro que ahora mismo, mientras ustedes leen estas líneas, se está yendo a tomar por culo.

Dicho de otro modo, los muertos, antepasados, generaciones pretéritas, son el cemento con el que se construye la identidad colectiva y quienes dictan desde sus nichos quiénes somos y cómo hemos de vivir.

Las voces me lo ordenaronCualquiera que haya recibido una educación más o menos religiosa sabe que si algo obsesiona a los curas más que el sexo es la inmortalidad del alma, una entidad que yo personalmente suelo imaginarme como una nubecilla de colores con ojos, y que es lo que nos dota de vida e individualidad.

Este alma cristiano-platónica hace posible, por una parte, justificar el dominio del hombre sobre la naturaleza como ser “especial” provisto de una fuerza mágica emanada del creador. Por otra, permite explicar la variedad de mundos ultraterrenos y fenómenos extraños que animan la historia cristiana y, de paso, dar de comer a

Íker Jiménez. Esto se hace a costa de lo que nos dicta la experiencia de la muerte, tan limitada ella; no permite inventar gran cosa. Sabemos que llegada cierta edad o en determinadas circunstancias los organismos dejan de funcionar, se rompen, y lo único que podemos hacer es deshacernos de sus restos.

Existe una vieja polémica acerca de la capacidad de nuestros ancestros biológicos para inventar historias de este tipo centrada principalmente en algunos rasgos del tratamiento que el homo neanderthalensis daba a sus difuntos. Yacimientos como el de la

Chapelle-aux-saints en Francia o Dederiyeh en Siria muestran cómo ya por entonces los muertos eran merecedores de un tratamiento específico; enterramientos en fosas colocando los cadáveres en posición fetal, o con los brazos extendidos, cubiertos por una roca rectangular y con un trozo de pedernal en la caja torácica. Algunos paleontólogos no dudan en achacar este tratamiento singular a un emergente culto religioso (a los ancestros, los espíritus de la naturaleza u otro tipo de deidad) cuyo significado no está a nuestro alcance por razones obvias. Otros, sin embargo, prefieren entender este tipo de enterramiento como una forma de evitar la descomposición de los cuerpos para no atraer a los carroñeros. Puede parecer una cuestión irrelevante para lo que viene siendo este artículo, pero entiéndase el tipo de afirmación que podría desprenderse de estos fenómenos si concediésemos a estos enterramientos la categoría de enterramientos funerarios de carácter religioso. Sería como fechar en el Pleistoceno Medio la aparición de la creencia en una “cosa” invisible que hace rular la vida. Podemos inferir de este tipo de yacimientos (y de otros como los de Qafzeh o Skuhl) que la imaginación humana ya andaba disparada por aquel entonces, en un momento en el que la lucha por la supervivencia dejaba poco tiempo para inventarse chorradas.

Sea como sea, parece que este prototipo de alma caló, se difundió y brotó espontáneamente en otros lugares, trasladándose por la vía del orfismo a la filosofía griega, de ahí a

Platón y finalmente a la Iglesia de Roma. Llegados a este punto la existencia real del

ánima (curiosamente ejemplificada mediante un imán, lo que se dice un cacho de metal raruno con el que se cuelgan cartelillos en la nevera, por

Tales de Mileto) parece una verdad asumida de la que no se duda a menos que se ande mal de la cabeza.

|

| La muerte le sopla la nuca a Arnold Boklin |

Y claro, si podemos hablar de una dualidad cuerpo-alma no hay motivo para no hacerlo con una pluralidad de elementos. Entre los Melpa de Papua Nueva Guinea existía la creencia en una duplicidad de esta forma de vida inmaterial. Por una parte nos encontramos con el

noman, entidad motora del pensamiento consciente, que desaparece con el fallecimiento del cuerpo, disolviéndose en el vacío. Por otra el

min o espíritu ancestral, que al contrario que el

noman no se esfuma tras la muerte sino que migra, bien hacia la naturaleza misma, permaneciendo en forma de espíritu errante, bien encarnándose en un nuevo individuo.

El alma, si sobrevive al cuerpo, tiene que ir a alguna parte sí o sí. Creen los Trobriand que el

baloma, su inquilino, vuela hasta la isla de Tuma, donde espera reencarnarse echando el rato como buenamente puede.

El culto vudú en su vertiente haitiana distingue entre el cadáver, el “angelote bueno”, el “angelito bueno”, la estrella y el alma propiamente dicha. La veneración de los caídos sirve a los propósitos de los vivos, acuden a su llamada. La división no es circunstancial sino que ayuda a distinguir entre los distintos propósitos de los practicantes.

Dualismos, pluralismos, son formas de identificar ese algo superior

sagrado al cual sólo se accede gracias a los símbolos y el lenguaje aprendido en comunidad de familiares y amigos. A medida que nos movemos sobre el mapa y visitamos aquellos lugares en los que la muerte ocupa una posición privilegiada en la cultura cobramos consciencia, y lo hacemos con intensidad creciente, de las relaciones entre lo que queda de los muertos (ideal o físicamente en tumbas, amuletos, túmulos funerarios y restos conservados de todas las formas imaginables;

Nigel Barley ofrece un completo muestrario en su divertido libro

Bailando sobre la tumba) y lo que hacen los vivos.

Esta variedad de formas en las que el alma es representada en otras culturas dice mucho acerca de nuestras creencias en una esencia ajena al cuerpo (puede que incluso el rechazo del mismo como “cárcel del alma”, materia bruta prescindible y perecedera) y de la necesidad de fabular en torno a este desgraciado acontecimiento que es la muerte. Por su universalidad primero (porque de alguna forma habrá que acomodar la conmoción que provoca y esto sucede en todas partes), por su particularidad después (porque la imposibilidad de adentrarnos más allá del umbral ofrece tantas respuestas como permite la imaginación).

Nuestro modo de vida es completamente opuesto. Rara vez pensamos en la muerte hasta que empezamos a sentirla en la habitación o hasta que nos encañona en la sala de un hospital, momento a partir del cual comienza el calvario de la práctica médica invasiva, los morideros modernos, la respiración asistida y, en el peor de los casos, un ominoso desenlace aislados en una fría habitación lejos de nuestros seres queridos. Mientras tanto, fuera de este ecosistema médico, el mundo sigue girando haciendo sentir su grito de guerra:

carpe emptionem.

No se entienda con esto que abogo por retrotraernos a una edad mítica, un pasado idealizado en el que la religión ofrece mentiras tan piadosas como útiles y todo el mundo es feliz de la hostia o al menos lo parece, pero sí creo que la manera en que se silencia la manifestación pública del duelo y la muerte reduciéndola a una simple “desconexión” del organismo contribuye a alimentar los peores instintos que nos ha traído la sociedad de consumo: egoísmo, desapego y soledad como virtud. Nadie nace solo ni aprende a leer, comer y defecar en la taza del wáter solo. ¿Por qué este empeño en pasar a mejor vida solo?

A pesar de todo hay que cuidarse de pretender ver en cada una de estos actos religiosos un signo de frustración y rechazo. El sentido del pesar profundo y la rebeldía ante el orden divino no puede ser la respuesta comodín de la que echar mano cada vez que nos enfrentemos a la muerte, y especialmente cuando ésta se produce en lugares alejados y en el seno de culturas tan distintas de la nuestra. Lo que pretendo decir con esto es que estas muestras etnográficas no son una prueba de la relativa igualdad entre todos los hombres cuando llega la parca y siempre como compensación o consuelo ante su inevitabilidad sino constatar la pérdida que en cierto modo hemos sufrido al querer ser átomos en un mundo insolidario y hostil en el que cada uno va a su bola. En este contexto la muerte es siempre anónima y estéril, un simple

switch biológico incapaz siquiera de servir como abono para las generaciones venideras, que es como funciona en el entramado ritual y religioso del culto a los ancestros. ¿No ofrece más alivio y bienestar comprender el tránsito por este perro mundo y comprenderse a sí mismo como parte de una comunidad? Yo digo sí; prefiero que se coman mi cadáver y usen mis huesos para cocido, y aspirar a la condición de parterre familiar que buscar con ansia un lugar en la memoria colectiva pintando capillas, invadiendo Polonia o inventando bombillas de bajo consumo. Al fin y al cabo, lo que somos ahora, y esperemos serlo durante mucho tiempo (y llegados a este punto toco madera) se lo debemos a todos los que ahora mismo crían malvas sin saber de ellos siquiera si fueron héroes o villanos.

Miguel U,

Pensar la muerte, jot down, 26/03/2013

(12 sin leer)

(12 sin leer)

Con esto quiero decir que la muerte, al contrario de lo que solemos creer —desde ese punto de vista como decimos, individualista— no se celebra como una forma de honrar al difunto, ni siquiera —o al menos en exclusiva— como una válvula de escape de emociones dolorosas o catarsis para los deudos, sino que es el instrumento gracias al cual el resto, los que siguen con vida, se reafirman como colectividad.

Con esto quiero decir que la muerte, al contrario de lo que solemos creer —desde ese punto de vista como decimos, individualista— no se celebra como una forma de honrar al difunto, ni siquiera —o al menos en exclusiva— como una válvula de escape de emociones dolorosas o catarsis para los deudos, sino que es el instrumento gracias al cual el resto, los que siguen con vida, se reafirman como colectividad.

En la entrada anterior en este blog ("Malas noticias para los seguidores del Atlético de Madrid: Azerbaiyán es una dictadura"), señalaba el lamentable estado de los derechos humanos y de las libertades en Azerbaiyán, equipo patrocinador del Atlético de Madrid. Algunos lectores interpretaron aviesas intenciones al señalar al Atlético pero obviar a otros equipos, también patrocinados por países o empresas de dudosas credenciales democráticas.

En la entrada anterior en este blog ("Malas noticias para los seguidores del Atlético de Madrid: Azerbaiyán es una dictadura"), señalaba el lamentable estado de los derechos humanos y de las libertades en Azerbaiyán, equipo patrocinador del Atlético de Madrid. Algunos lectores interpretaron aviesas intenciones al señalar al Atlético pero obviar a otros equipos, también patrocinados por países o empresas de dudosas credenciales democráticas. Es curioso que en el mundo del fútbol se utilicen los mismos argumentos que en la política: ¡Y tú más! Dirán que hablar de Kant y de fútbol es incompatible pero no hay que tener prejuicios: hay muchos artículos del reglamento de fútbol más difíciles de entender que el imperativo categórico kantiano ("obra sólo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal").

Es curioso que en el mundo del fútbol se utilicen los mismos argumentos que en la política: ¡Y tú más! Dirán que hablar de Kant y de fútbol es incompatible pero no hay que tener prejuicios: hay muchos artículos del reglamento de fútbol más difíciles de entender que el imperativo categórico kantiano ("obra sólo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal").  Claro que, como agudamente señalaba un lector, si tuviéramos que esperara a que se celebraran elecciones (aunque fueran fraudulentas) para hablar de los patrocinadores del Real Madrid y del Barça, entonces no podríamos hablar nunca. Y razón no le falta al lector, los dos pantallazos que abren esta entrada, tomados de la web de la organización especializada en democracia y derechos humanos Freedom House, lo dejan bien claro: Emiratos Árabes: "Not free" (sin libertad de prensa, acceso a Internet ni elecciones libres"; Qatar: ídem "Not free".

Claro que, como agudamente señalaba un lector, si tuviéramos que esperara a que se celebraran elecciones (aunque fueran fraudulentas) para hablar de los patrocinadores del Real Madrid y del Barça, entonces no podríamos hablar nunca. Y razón no le falta al lector, los dos pantallazos que abren esta entrada, tomados de la web de la organización especializada en democracia y derechos humanos Freedom House, lo dejan bien claro: Emiratos Árabes: "Not free" (sin libertad de prensa, acceso a Internet ni elecciones libres"; Qatar: ídem "Not free".