Fernando Broncano, Seis transiciones y constituciones de dominios naturales, El laberinto de la identidad 26/03/2022 [https:]]

23031 temas (22839 sin leer) en 44 canales

|

| by manel |

El 13 de diciembre de 2013, publiqué en este mismo diario una tribuna bajo el título Dignidad y deshonor. El motivo era el juicio días atrás en un tribunal de Paris a oficiales franceses de una misión naval internacional (de la que formaba parte la fragata española Méndez Nuñez), llamada a paliar las consecuencias del conflicto en Libia. Los jueces elucidaban si los oficiales habían infringido un artículo esencial de la Organización Marítima Internacional que insta a “acudir a toda máquina en ayuda, cuando se reciba información de naufragio de la fuente que sea”. El nombre Unified Protector de la misión hacía aun más ignominiosa la posibilidad de que se hubiera abandonado a su suerte una barca a la deriva. La insinuación por parte de los demandantes de que el origen étnico de los náufragos habría podido determinar la indiferencia de los encausados, constituía obviamente una puesta en tela de juicio de su honorabilidad. De ahí la satisfacción moral que debió suponer para ellos el archivo (no sin polémica) de la causa.

Sabido es que ante la pasividad de los guardacostas gubernamentales, a menudo son organizaciones privadas las que proceden a un rescate, pero su acción se ve dificultada por prohibición de desembarcar. Así ocurrió en Catania en marzo de 2018. Sin duda, dadas las dificultades de los países de acogida, no cabe usar guantes blancos a la hora de gestionar algo tan tremendo como es el flujo de embarcaciones con tripulantes que huyen de la indigencia, la guerra, la intolerancia o todo junto. Pero ello no obliga a tener las manos excesivamente sucias. Es simplemente escandaloso que las trabas por parte de ciertos Estados hagan que un simple pesquero que responde a la ley del mar, auxiliando a víctimas de naufragio, pueda verse acusado de complicidad con la inmigración ilegal.

Por desgracia para la causa de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, no se dan hoy las condiciones sociales que permiten atender a normas no escritas que son inherentes a la idea misma de civilización. Pues la ley escrita de la Organización Marítima Internacional no hace más que recoger un imperativo profundamente anclado en la conciencia de los hombres. Y los grandes de la literatura universal se han hecho eco de lo ignominioso de la violación de tal imperativo. En la trágica narración Moby Dick hay un momento tremendo. No dispuesto a perder un segundo en su obsesión por perseguir a Moby Dick, el protagonista, Ahab, desoye el ruego del capitán de otra nave para que le ayude en busca de náufragos, entre los que cuenta su propio hijo. La respuesta es casi insoportable para el lector, que hasta entonces ha seguido con empatía el desgarrado desvarío de Ahab: “Debo seguir mi camino Capitán Gardiner, Dios le bendiga, y a mi Dios me perdone”.

Víctor Gómez Pin, Sin ley del mar, El País 03/04/2022

“Sistema de software (y posiblemente también hardware) diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en una dimensión física o digital percibiendo el entorno mediante el análisis de datos, ya sean estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento, o procesando la información, derivada de estos datos y decidir la mejor o las mejores medidas a tomar para alcanzar el objetivo fijado. Los sistemas de IA pueden utilizar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y también pueden adaptar su comportamiento analizando cómo el medio ambiente se ve afectado por sus acciones anteriores”.

La democracia es lenta, larga y tediosa, y la difusión viral de la información, la infodemia, perjudica en gran medida el proceso democrático. Los argumentos no tienen cabida en los tuits o en los memes que se propagan y proliferan a velocidad viral. La coherencia lógica que caracteriza el discurso es ajena a los medios virales. La información tiene su propia lógica, su propia temporalidad, su propia dignidad, más allá de la verdad y la mentira. También las noticias falsas son, ante todo, información. Antes de que un proceso de verificación se ponga en marcha, ya ha tenido todo su efecto. La información corre más que la verdad y no puede ser alcanzada por esta. El intento de combatir la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad.

Byung-Chul Han, Estamos aturdidos por el mareante frenesí informativo, El País 02/04/2022

Ocurrió en Alemania y el responsable es Kant. Se traicionó la alegría en favor de un falso heroísmo y de una inhumana idea del deber. Scheler atribuye esa traición “al severo y augusto deber del imperativo categórico”. En Leibniz el placer todavía era un signo de progreso hacia la perfección. Kant traiciona la alegría más profunda y espontánea. Su influencia en la formación del ethos alemán es incalculable. Proyecta su doctrina anti-eudemonista a la historia, enseña con Rousseau que la civilización no hace más feliz al hombre, pero en lugar de asumir el bucólico regreso a la naturaleza del ginebrino, exige “ir adelante a pesar de todo” (como hará Weber). Así lo exige la evolución histórica. Ir hacia el más elevado bien terrenal: el estado nacional. Schopenhauer y Hartmann heredan la concepción negativa de la felicidad de Kant. Una idea que tiene su origen en las comarcas orientales de Alemania, “colonizadas por la adusta y ascética orden de los caballeros teutones que impusieron su impronta, toda ella hecha de acción, de orden, de efectividad, de dominio absoluto de la voluntad”. No hubiera ocurrido lo mismo en la Alemania meridional (mucho menos en el Mediterráneo), “donde el hombre no tiene que arrancar penosamente a la tierra los medios para su subsistencia, en una naturaleza árida y rebelde, ni donde una casta dominante tiene que imponer artificiosamente orden a una población eslava, caótica y poco grata”. El paisaje se hace ethos y en Alemania se eligió el peor. En la primitiva Prusia hay que buscar la traición a la alegría. ¿Qué queda por hacer en un ambiente tan parco, tan mísero, en el que nada invita al amor y la alegría, sino solo al deber?” Scheler cita a Oscar Wilde: “El deber es la conducta que hay que adoptar frente a personas desagradables”. Scheler es alemán, pero su alma es meridional. Sabe que “sólo los hombres felices son buenos” y busca, en su vida amorosa, el antídoto contra esa tendencia unilateral del espíritu alemán.

Juan Arnau, Max Scheler, el filósofo erotizado, El País 25/03/2022

En 1972 el Bernard Williams publicó Morality. An introduction to ethics, un librito sobre la materia, introductorio pero extraordinariamente denso y sugerente. En él Williams se revolvía contra lo que denominaba la “herejía del antropólogo”, posiblemente la “más absurda concepción que se haya defendido en filosofía moral”, añadía. Esa forma de relativismo surge de la combinación de tres proposiciones:

1) Que “correcto/válido” desde el punto de vista moral solo pueden entenderse como “correcto/válido para una sociedad”.

2) Que “correcto/válido para una sociedad” solo puede entenderse “funcionalmente” y que por ello

3) Es incorrecto condenar/interferir, etc. con las prácticas de otras sociedades ajenas a la nuestra.

Se trata del “relativismo vulgar” que abrazan, implícita o explícitamente, la mayoría de mis estudiantes.

La democracia tiene que aprenderse, entrenarse, reforzarse en lo micro de la sociedad. Si creces sin conciencia de que las cosas pueden cambiar y de que tu opinión es importante, ¿por qué ibas a interesarte por las cuestiones políticas? (Rahel Jaeggi)

Elena G. Sevillano, entrevista a Rahel Jaeggi: "Muchos sienten que no tienen voz. La alienación democrática va a más", El País 22/03/2022

Uno de los neurocientíficos más interesantes del momento, Stanislas Dehaene, del Collège de France, ha obtenido unos resultados con monos y humanos que dan mucho que pensar a quien se pueda permitir ese lujo anacrónico. Las personas tenemos un dominio intuitivo de los elementos de la geometría, por ejemplo al identificar entre seis objetos uno que no cuadra por ser un polígono convexo (imagina un pentágono regular, como las zonas negras de un balón de fútbol clásico) en lugar de cóncavo (con indentaciones). No hace falta ninguna educación formal para que los niños de una remota tribu amazónica ejecuten esa tarea. Pero los monos no pueden hacerlo. Tampoco puede la inteligencia artificial actual. Después de todo, tal vez sea la geometría la que nos hace humanos.

Javier Sampedro, La geometría en la mente, El País 24/03/2022

"Los datos ciertos no tienen el poder de cambiar nuestras mentes", explica uno de los mayores estudiosos del tema, Brendan Nyhan, en un artículo publicado esta semana en The Boston Globe. Más bien parece, confirma el periodista Joe Keohane, que las cosas funcionan al contrario: cuando personas desinformadas reciben los datos correctos, no solo no cambian de opinión o modifican su creencia, sino que se aferran todavía más a ella. Pasó durante la guerra del Golfo y la invasión de Irak en Estados Unidos, pero ocurre igualmente en todo el mundo.

La evidencia acumulada en los estudios realizados por Nyhan es abrumadora en el caso de militantes de partidos políticos. Peor aún, la gente más desinformada es la que tiene opiniones políticas más fuertes. Y cuanto más se preocupa esa persona por un asunto concreto, más duro es el efecto "tiro por la culata" del dato cierto que le debería llevar a corregir su posición.

Tampoco cabe confiar en la capacidad de reacción de la gente con pensamiento político más sofisticado, porque, como ya habían asegurado otros dos especialistas, Charles Taber y Milton Lodge, en 2006, son precisamente ellos los que están menos abiertos a nueva información. Seguramente, esas personas tienen opiniones correctas sobre más cosas, pero, en el tanto por ciento en el que están equivocados, parece que es imposible que acepten hechos que les obligarían a cambiar de opinión, se les proporcione la información que se les proporcione.

¿Qué remedio hay para esta realidad tan poco reconfortante? Está claro que no es posible pedir a los ciudadanos que se violenten a sí mismos y que vigilen su cerebro, como si fueran entrenados intelectuales, para sortear esa inclinación sesgada a no escuchar más que lo que se quiere oír. Reconozcamos que eso es una práctica intelectual agotadora y que se da muy poco, incluso en la universidad.

Soledad Gallego-Díaz, Juegos del cerebro, El País 18/06/2010

Descrivim qualsevol problema de present com un indici més que el món s'acaba, el que vol dir que descrivim la realitat en què vivim com impossible i invivible. És evident que no es pot viure així. Però no es pot viure així ha estat sempre un argument on comença la revolta, on comença el canvi i si no es pot viure així és perquè sabem desitjar viure d'una altra manera. Agafem-nos aquí, però no per fer utopisme barat, fantasies de mons bonics, sinó perquè precisament això és el que ens mostra els límits de la civilització i de les relacions socials amb què vivim. Agafem-ho com a límit i diguem "fins aquí" i aquí és comença la tasca de la imaginació política i del desig com a motor de transformació.

Hem de distingir món comú de món únic. El món únic és la utopia perversa de la globalització, aquella idea que es va instal·lar als anys 90 de la fi de la història, que ja no hi havia dos blocs i entràvem en una mena de paradís final en què la comunicació i la mobilitat uniria a la humanitat en un planeta rodó, evidentment des del capitalisme. Això és el contrari d'un món comú, que la millor manera de definir-lo és precisament aquell món que no és mai només nostre, per això és comú, és d'altres persones, d'altres col·lectius, d'altres societats, d'altres en el passat, d'altres en el futur i també d'altres éssers no humans. Per tant, és un món de dissens, de disparitat, on allò que no és només nostre també forma part del món i, per tant, és una exigència també de comprensió, d'interlocució, de construir amb els altres.

Clar que hi ha unes condicions materials que posen límits als possibles a imaginar, però precisament percebre que ja estan tancats ha estat una de les victòries ideològiques d'aquesta contrarevolució del present. Per això la indústria cultural es dedica produir distòpies a paletades, estem consumint apocalipsi cada dia, precisament com una manera d'acceptar que ja està. I que ja està vol dir que aprofitis el temps que queda, és una lògica de mort. La primera condició per eixamplar o reactivar possibles és entrar a la guerra cultural i al combat ideològic contra aquest dogma apocalíptic que ens fa percebre el nostre present com el present d'un món acabat. En aquests moments, el pensament crític ha de servir per desmuntar això.

La vida humana, entesa com a tot allò que construïm entre nosaltres per dir-ne món, sempre és un lloc de tensions, d'antagonismes, de lluites de poder, però també de disputes entorn del desig de viure. Si oblidem això no sé en què ens podem convertir. Aquestes disputes entorn del desig de viure poden ser sagnants, com ho és la història de la humanitat, però també són creatives, mobilitzen tot un tipus de valors i de maneres d'entendre què vol dir viure junts que no sé com algú es pot creure que s'han acabat i perquè ens deixem convèncer d'això. A part, em sembla fins i tot d'una supèrbia extrema pensar que amb nosaltres s'acaba el món. Val la pena recuperar la humilitat i dir que res va començar amb nosaltres i res s'acabarà amb nosaltres, per tant situem-nos en aquest lloc i fem-ne la construcció d'un espai que deixi pas.

Marc Font, entrevista a Marina Garcés: "Estem en un moment contrarevolucionari de reacció del poder perquè estava passant alguna cosa", publico.es 28/03/2022

El autoengaño tiene como misión fundamental preservar nuestra integridad emocional y coherencia social. Se nutre de la fantasía y de la compasión hacia uno mismo, nos ayuda a conservar la autoestima, facilita la conciencia, estimula la creatividad y favorece la adaptación y la supervivencia. También nos sirve de salvavidas a la hora de mantener el sentido de invulnerabilidad ante condiciones internas o externas adversas que nos amenazan o nos traumatizan: la ansiedad ante la muerte, el miedo al fracaso, la desilusión con uno mismo, la subyugación por un agresor o la humillación pública. No hay duda de que ciertas verdades despiadadas o situaciones extremas atentan contra nuestra seguridad psicológica, nuestra imagen pública, nuestra esperanza y nuestro entusiasmo vital. El autoengaño nos permite evadirlas, disfrazarlas, reprimirlas o negarlas.

Luis Rojas Marcos, Autoengaño: sí, gracias, El País 20/06/1995

... somos ciegos a nuestros propios sesgos, y muchas veces no sirve de nada que nos los expliquen, porque seguiremos pensando lo mismo.

A esta asimetría los psicólogos le llaman Bias Blind Spot. Explicamos a alguien, por ejemplo, la ilusión de superioridad, ese sesgo por el que la mayoría pensamos que somos mejores que la media conduciendo, o haciendo lo que sea, y la gente lo entiende. Luego les preguntamos hasta qué punto ellos están sesgados y la mayoría de la gente dice que eso a ellos no les pasa. Es muy curioso: una cosa que es de aplicación a todos los seres humanos sencillamente pensamos que a nosotros no nos afecta...¡ y nos quedamos tan panchos!

Por ello resulta tan peligroso fiar nuestra felicidad a las pócimas milagrosas de la autoayuda. Porque el malestar no está en nosotros mismos, sino en las condiciones que nos permiten desarrollarnos como seres humanos con autonomía e integridad. Resulta insultante que alguien se atreva a decir públicamente que la depresión depende de uno mismo y que solo deseándolo mucho una persona logrará cualquier objetivo. O regalar conferencias inspiracionales a los trabajadores que han visto reducidos sus salarios y condenada al paro a parte de la plantilla.

No caigamos en la trampa del pensamiento positivo, como diría Barbara Ehrenreich, y concretemos leyes, medidas y programas para que hombres y mujeres sean efectivamente iguales en derechos, con empleo y rentas que doten de autonomía económica, con oportunidades y proyección profesional en todas las empresas y administraciones públicas, con expectativas vitales y con una organización del tiempo regulada que permita disfrutar del trabajo, pero también del ocio, de la familia y de sí mismos. Lo que hemos hecho hasta hoy no basta. Se detecta un cansancio en las políticas de igualdad socioeconómicas, que están siendo sustituidas por otras reivindicaciones. Mientras tanto, mujeres y hombres consumen pastillas para resistir la cotidianeidad. Y buscan en la autoayuda el bienestar que su entorno no les proporciona. Contra esa peligrosa espiral del malestar, el mejor antídoto son las auténticas políticas de igualdad.

Sara Berbel Sánchez, La espiral del malestar, El País 23/03/2022

En 2013 se publicó en español en las ediciones Nueva república, de filiación neofascista, uno de los últimos libros de Alexander Dugin. De su autor no sólo se dice que está cercano a Putin sino que sus teorías, incluido este libro, formarían parte de su cosmovisión.

El libro resulta bastante confuso, una mezcla de crítica del liberalismo, del post-modernismo, del marxismo y, sólo en parte, del fascismo clásico. Lo que él ofrece es, en su opinión, una “cuarta teoría política” que va más allá de las tres anteriores criticadas y propias del s. XX: el liberalismo, el marxismo y el fascismo.

Su punto de partida no deja de resultar curioso: éste no es otro que el concepto heideggeriano de Dasein.¿Heidegger otra vez? Lo haya leído o no con detalle, Dugin capta muy bien el significado colectivo y para nada individual de la existencia humana —el famoso Dasein. Textos recientes, entre otros el fabuloso libro de E.Faye, La Introducción del nazismo en filosofía(Akal, 2005) nos habían mostrado con todo detalle que cuando Heidegger habla de “existir” (Dasein) nunca se refiere al ser humano individualizado y aislado, sino al “ser colectivo”. El da (ahí) muestra que existir, ser-ahí, es siempre un modo de estar en el mundo con otros. Hasta ahí la cosa no sería muy preocupante. Lo duro empieza cuando estos otros con los que existimos y compartimos el mundo se conceptualizan como un “pueblo”, “nuestro pueblo”, amenazado por poderes superiores cuya salvación estaría en nuestras manos y cuya llamada de socorro deberíamos atender, si es necesario con las armas en la mano.

Ese “pueblo”, tanto en Heidegger como en Dugin, tiene una misión: oponerse al liberalismo global y universalista que está destruyendo el mundo ofreciendo una alternativa populista y restaurativa de pasados nacionales gloriosos, enraizados en las propias tradiciones, tradiciones que en tanto casos son imperiales. Ese sería el caso de Rusia cuyas tradiciones imperiales Dugin identifica con el Imperio zarista, con la posición de gran potencia de la Unión soviética y con el sueño imperial de Putin. ¿Demasiado cercano al modelo del Tercer Reich? Realmente si mantenemos en nuestra memoria que Heidegger fue un pensador nazi y Schmitt lo mismo, —su doctrina política juega un importante papel en el libro— esa mezcla extraña de antiliberalismo y anticomunismo, junto a reminiscencias patrioteras, constituye el meollo poco digerible de ese panfleto.

Dugin reformula con Heidegger la vieja pregunta kantiana: “¿Qué es el hombre?”, transformada ahora en “¿Quiénes somos nosotros?”. Heidegger respondía: somos “alemanes” atrapados entre el auge del liberalismo en el oeste y el del bolchevismo en el este y necesitados por eso mismo de luchar por nuestro “propio espacio vital”. Dugin responde: somos rusos que, frente al auge del liberalismo global, estamos perdiendo nuestra identidad y necesitamos reforzar el espacio de nuestra civilización, una pretendida esfera euroasiática.

Su reflexión parte de una reconstrucción del colapso de la Unión soviética en los años 90. Ya en las primeras páginas nos advierte que “la integración en la comunidad mundial es experimentada por la mayoría de los rusos como un drama, como una pérdida de su identidad” (p. 25). Ese sentimiento, según él, no ha sido superado pues el liberalismo político carece de raíces en Rusia y su inclusión en el mundo contemporáneo no pasa más allá de un consumo, más o menos compulsivo, de las mercancías proporcionadas por éste sin una interiorización profunda del modo americano de vida. Tampoco habría un suelo para el pensamiento de la nueva izquierda ni para el postmodernismo.

Montserrat Galcerán, Los intelectuales de Putin: Alexander Dugin, lector de Heidegger, El Salto 17/03/2022

[https:]]

Nada nuevo, siempre ha sido un poco así, y la prevalencia de lo que uno u otro representan dependía de la coyuntura política específica. Kant nos ofrecía principios regulativos a partir de los cuales ajustar nuestras acciones, Hobbes nos recordaba la dificultad de su realización bajo circunstancias extremas. Uno se corresponde a momentos de tiempo despejado, otro al de condiciones atmosféricas tempestuosas. La perplejidad que hoy sentimos seguramente deriva de nuestro optimismo ilustrado, pensar que la historia era un proceso imparable hacia mayores cotas de bienestar y desarrollo moral. Por eso Putin nos ha fundido los plomos mentales con su guerra de agresión a Ucrania, que tanto nos recuerda al siglo XX, envuelta además en un anacrónico discurso imperial de pueblo y territorio. ¿Pero quién dijo que la historia no se repite? Todos los realistas políticos ―Tucídides, Maquiavelo, el propio Hobbes― pensaban que esta era circular, que no existe algo así como un avance lineal dirigido a un progreso continuo.

Fernando Vallespín, Kant y Hobbes, la extraña pareja, El País 20/03/2022

El sexo tiene que ver con la función reproductora de la especie humana, muy parecida a casi todas las demás especies animales. La reproducción en los humanos es binaria, hay personas que producen espermatozoides y otras, óvulos. Luego, socialmente, los dos sexos se han revestido de un constructo político, cultural y simbólico que dice cómo comportarse mucho más allá de la reproducción. Y eso es el estereotipo sexual, ahora llamado género. Y mientras que todos somos binarios en el sexo, nadie lo es en el género, porque nadie se ajusta al 100% al estereotipo sexual. Yo no soy Chuck Norris o Schwarzenegger. Mientras que el sexo es binario, el género no lo es. De hecho, todos somos transgénero, no hay nadie que no lo sea, nadie que mimetice el género al 100% y se exprese exactamente como lo indicarían los estereotipos sexuales. Entre los dos extremos todos estamos en medio. En el sexo, sin embargo, no caben intermedios. No cabe medio fecundar, medio gestar.

Berna González Harbour, entrevista a José Errati y Marino Pérez: "El género no se elige, ni la edad, como si fueras al supermercado", El País 10/03/2022

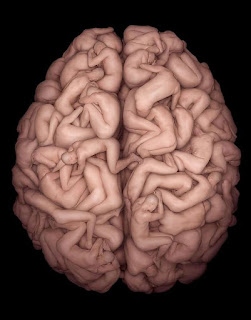

Si el metaverso es la vivencia ilusoria de un mundo que realmente no existe, la mente humana tiene mucho de metaverso, de ilusión, de interpretación personal de la realidad. Veámoslo.

Para empezar, sentimos que vivimos en nuestro cuerpo, es decir, que la mente es inseparable del cuerpo, ilusión que se desvanece fácilmente cuando el experimentador desincroniza lo que vemos con lo que tocamos creando una percepción extracorpórea, el sentimiento de que la mente sale del cuerpo viéndonos a nosotros mismos en la distancia, como nos vería otra persona. Los experimentos del investigador Henrik Ehrsson, del Instituto Karolinska de Estocolmo, llegan incluso a hacer sentir a una persona que su mente habita en artilugios no biológicos, como el plástico cuerpo de una muñeca Barbie. Pero es solo una ilusión, la más grande quizá, que es capaz de crear el cerebro humano.

Igualmente, sentimos que la luz y los colores están ahí fuera, rellenando el universo y el ambiente en el que vivimos, y que nuestros ojos lo único que hacen es captarla para percibirla. O creemos también que el olor sale de la taza de café caliente y lo percibimos cuando alcanza nuestras fosas nasales. Pero resulta que nada de eso es cierto, porque la luz no existe fuera de nosotros y nuestra mente, es decir, fuera de nuestro particular metaverso, siendo el cerebro el que la crea cuando recibe el torrente de pequeñas descargas eléctricas de las neuronas del nervio óptico, originadas a su vez por el impacto en nuestros ojos de la energía electromagnética que inunda el universo y que nosotros, ilusoriamente, sentimos como si fuera la luz misma. Del mismo modo, el olor no está ahí fuera, siendo solo el efecto sobre el cerebro de las descargas eléctricas que viajan por los nervios olfatorios cuando nuestra nariz recibe las moléculas de café caliente que salen de la taza. Los sonidos, la música que oímos, tampoco inundan el auditorio cuando la orquesta interpreta una composición, pues es el cerebro el que los crea al recibir los impulsos nerviosos que las vibraciones de las partículas de aire que originan los instrumentos musicales provocan en los nervios auditivos cuando alcanzan nuestros tímpanos.

No menos creíble resulta el sentimiento de que es la mano quien siente el tacto o la temperatura del objeto que toca, cuando en realidad es el cerebro el que, por así decirlo, siente ese tacto, pero, no sabemos cómo, crea la ilusión de que lo hace la mano. Es por eso que las personas que por un accidente o enfermedad sufren la amputación de una mano pueden seguir sintiendo el tacto en esa mano que ya no tienen, pues las neuronas de su cerebro siguen haciendo ese trabajo durante algún tiempo tras la amputación. Es la conocida ilusión del miembro fantasma.

La neurociencia tampoco consigue explicar todavía por qué la percepción del mundo en el que vivimos no se nos fractura o descompone, como ocurre cuando en el cine o la televisión la voz del actor no coincide con los movimientos de sus labios, pues los cambios de movimiento, sonido, color, forma, etc, de cada imagen o situación que percibimos no son procesados por el cerebro a la misma velocidad, siendo algunos cambios procesados más rápidamente que otros, lo que, en teoría, implicaría una desincronización permanente de nuestras percepciones. Así, la integración perceptiva en nuestra mente es otra de las grandes ilusiones que crea el cerebro humano.

Pero nuestro metaverso personal no es un capricho de la naturaleza, pues todas las mencionadas son ilusiones prácticas que nos facilitan la vida. Sintiendo, por ejemplo, que es la mano quien toca no dejaremos de alcanzar con ella la pluma para escribir o la llave para abrir la puerta de casa, comportamientos más difíciles de lograr si esos sentimientos los tuviéramos en el propio cerebro. Imagine igualmente el lector lo complicado que sería movernos por el mundo sintiéndonos fuera de nuestro cuerpo. La sabia naturaleza nos sumerge en un metaverso mental que nos facilita la vida, además de recrear en ese mismo universo la ilusión de que el mundo en el que vivimos está impregnado de luz, color, sonidos, olores y sabores.

Ignacio Morgado, ¿Es la mente humana un metaverso?, El País 09/03/2022

El Metaverso se abre ante nosotros como una realidad evasiva, que amplificará nuestros sentidos y nos permitirá tener la sensación de teletransportarnos a realidades paralelas. Sin duda las ventajas son innumerables, y no son pocos los negocios que han decidido adentrarse en esta aventura virtual ya desde sus ‘cimientos’. Sin duda llama la atención y las expectativas económicas son casi tan halagüeñas como las que genera la inteligencia Artificial. Goldman Sachs espera que la economía del metaverso mueva entre 2 y 12 billones de dólares durante esta década, mientras que Morgan Stanley lo sitúa por encima de los 8 billones de dólares. La cuestión es que este ‘nuevo mundo’ que ya aúna a muchas tecnologías emergentes abre grandes posibilidades en todos los sectores.

Transportémonos a esta nueva realidad durante unos momentos. A través de mi avatar puedo entrar en Nikeland, probarme prendas y zapatillas, y realizar ejercicio físico. Poco después, me muevo a Adiverso (Adidas), donde ya puedo pagar con criptomonedas mis productos . Los niños no volverán a aburrirse en el coche durante viajes largos, gracias a tecnologías de Metaverso, como la que está desarrollando Nissan. Y los trabajadores de BMW, específicamente los de su fábrica de Resensburg (Alemania) pueden probar ‘virtualmente’ diferentes opciones, antes de que les suponga un gasto físico. Inteligente ¿verdad?.

En definitiva, el metaverso no es mas que la confluencia de distintas tecnologías: realidad virtual, inteligencia artificial, blockchain, NFT´s, criptomonedas…, aderezado con un formato visual sugerente y fácilmente adictivo. El éxito está asegurado, siempre que se siga mejorando el hardware de acceso (en usabilidad y coste). Si las redes sociales supusieron, ciertamente, una revolución en las relaciones personales, nos encontramos a punto de entrar, de manera masiva, en el siguiente nivel. Con sus pros y sus contras. Con grandes retos pendientes, como la identidad digital (fundamental en este ‘nuevo mundo’) y una clara necesidad de grandes inversiones -técnicas y humanas- en ciberseguridad.

En este punto de la historia, podría parecer que muchas de las expectativas de las tecnologías de gran impacto que estamos viviendo, incluido el metaverso, pudieran parecer desmesuradas. Pero, en este caso, deberíamos no recaer mucho en las lamentaciones y empezar a prepararnos. No parece que este futuro esté muy lejano… Lo que ahora nos parece ciencia ficción y algo reservado a los videojuegos, posiblemente mañana sea una realidad (la vivamos parte en el mundo virtual, o no).

Idoia Salazar, ¿Nos mudamos al metaverso?, retinatendencias.com

El lector no se desconecta del mundo, sino que lo habita de otro modo, experimentando con los sentidos, poniendo en relación lo que lee y lo que ha leído, lo que lee y lo que ha vivido. Altísima intensidad de una inmovilización tan solo aparente, el cuerpo del lector corta en seco la fuga hacia adelante del sujeto de rendimiento neoliberal y hace una experiencia plena del presente.

Del lector arrebatado al lector disciplinado: los superpoderes que nos otorga la lectura hoy son distintos a los del pasado. No tanto imaginarnos seres distintos, como estar más presentes. No tanto vivir dos vidas, como intensificar la vida que hay. No tanto fugar hacia un mundo alternativo, como estar aquí y ahora.

Lectura como ejercicio utópico, lectura como ejercicio crítico, lectura como ejercicio espiritual: el mundo y las formas de dominio cambian, pero la lectura encuentra siempre el modo de ser una revuelta.

Amador Fernández-Savater, Tener superpoderes: la lectura como experiencia de emancipación, ctxt 07/03/2022

Existen brókeres de datos que poseen archivos sobre todos los usuarios de internet, en los que puedes encontrar lo que buscas online, lo que publicas en Twitter, tus préstamos o tu historial de salud. Estos datos se venden a aseguradoras, bancos, gobiernos o, simplemente, a quien quiera comprarlos. Algunos se utilizarán de manera legítima y otros no, aunque tú no te enterarás nunca, claro. Hay empresas que, por ejemplo, deciden las contrataciones de sus empleados en función de los datos: si se enteran de que estás intentando tener un hijo o de que padeces alguna enfermedad, elegirán a otro candidato y tú jamás sabrás cuál ha sido el criterio utilizado para tomar la decisión. Mientras las empresas tengan acceso a los datos, nunca estaremos al 100% seguros de que no los van a utilizar para mal, porque no existe una policía de datos que vigile. La información sensible crea vulnerabilidad en el sujeto de los datos, pero también en toda la sociedad. La privacidad no es solo una cuestión individual, sino colectiva. El caso más claro es el de Cambridge Analytica, en el que 270.000 personas compartieron sus datos y estos acabaron utilizándose para manipular la democracia.

Creo que podríamos fijar el inicio en el año 2001, cuando la Federal Trade Commission de Estados Unidos recomendó al Congreso regular la economía de datos por miedo a que se descontrolara. Muchas de aquellas recomendaciones se parecían a lo que luego ha quedado regulado en el Reglamento General de Protección de Datos europeo: que la gente debería tener derecho a la protección de sus datos, a pedir que sean borrados, a que se corrijan si hay algún error, etc. El problema es que, después de esa petición, llegó el 11-S y lo cambió todo. El Gobierno estadounidense se sintió culpable de no haber prevenido los ataques y decidió hacer lo que fuese necesario con tal de evitar otro atentado. Una de las medidas que se tomaron en nombre de la seguridad nacional fue la de hacer una copia de todos los datos recopilados por las empresas. Desafortunadamente, el big data ha demostrado no ser un método adecuado para prevenir el terrorismo: este es muy bueno cuando tenemos muchísimos datos sobre algo concreto, como los productos que la gente compra por internet, pero no para cuestiones generales. El problema fue que se permitió que las empresas recolectasen la mayor cantidad de datos posibles a cambio de algo que en realidad no funcionó. Además, nunca se les preguntó a los ciudadanos ni se sometió esa decisión a un escrutinio público. Al final, acabamos enterándonos de cómo funcionaba el mundo una década más tarde. Son situaciones como esa las que nos hacen pensar que vivimos en una sociedad que se rige bajo unas reglas que desconocemos por completo.

En el caso del coronavirus, la evidencia sugiere que las apps (que tuvieron muchos problemas desde el principio) no fueron fundamentales para frenar la pandemia. De hecho, recientemente, en el MIT Technology Review se publicó un artículo muy interesante sobre dos análisis en los que se estudiaron cientos de herramientas de inteligencia artificial utilizadas para diagnosticar y prevenir los contagios. La conclusión fue que, de todas ellas, ninguna había funcionado. Algunas incluso habían agravado la situación porque se cometieron errores garrafales con los algoritmos. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede ayudar? En algunos casos, sí. Pero no podemos ser tan inocentes y creer que es una varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas; mucho menos, creer que podemos dar cualquier cosa a cambio.

Lo que necesitamos es una regulación. Y para que funcione hacen falta cambios culturales, que la gente sea consciente de la importancia que tiene la privacidad y que esté dispuesta a defenderla. Ni siquiera es necesario que todo el mundo lo haga; basta con que el 5-10% de la población se resista lo suficiente. En el libro doy muchos ejemplos de lo que la gente puede hacer, pero uno de los más importantes implica escoger servicios que den privacidad. Por ejemplo, conviene utilizar Signal en vez de WhatsApp; en lugar de Google Search, navegar con DuckDuckGo, o utilizar ProtonMail frente a Gmail, entre otras alternativas. También podemos contactar con los representantes políticos y transmitirles que lo que hacen con nuestros datos es algo que nos preocupa, o pedirle a las empresas que los borren. Incluso si no lo hacen o si tardan años en responder, esa petición deja en evidencia que no tienen nuestro consentimiento.

La búsqueda de información en Google ofusca la percepción acerca del origen de lo que sabemos o creemos saber. Al demandar a Google datos, historias, piezas de conocimiento del tipo que sea, tendemos a considerar como propio el origen de la información que nos da el buscador. Esto es, tendemos a pensar que ya disponíamos de ella, y así sobrevaloramos nuestros recursos y capacidades cognitivas. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado hace unas semanas en la revista PNAS.

El hecho en sí, el recabar conocimiento ajeno, no es inhabitual en absoluto. Nadie lo sabe todo. Dependemos del conocimiento de familiares, amistades, colegas. Configuramos con esas personas sistemas cognitivos compartidos que nos permiten atender, procesar y recordar información de forma colectiva. No necesitamos saberlo todo; lo que necesitamos es saber quién sabe qué cosas. La ciencia, por ejemplo, funciona así, sobre la base de un conocimiento y comprensión de los fenómenos de la naturaleza compartidos de forma parcial por centenares de miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera viven en la actualidad. La cognición humana no es individual; el pensar, recordar y conocer son, muy a menudo, colaborativos, el producto de la interacción entre recursos cognitivos propios y ajenos.

En las últimas décadas, a los mecanismos clásicos de cooperación cognitiva se ha sumado la internet y sus sistemas de búsqueda rápida. La red permite expandir la mente dotándonos de una memoria externa que se puede consultar cada vez que se necesita. Lo sabe casi todo y está siempre a nuestra disposición; nos proporciona la información que deseamos en el instante en que la solicitamos, sin esfuerzo por nuestra parte, con mayor facilidad, incluso, que si la obtuviésemos de nuestra misma mente. No tenemos que acudir a la biblioteca o consultar con un colega por teléfono. Es esa particularidad, esa facilidad para acceder a ella, la ausencia de otros actos intermedios, lo que, al parecer, hace que se difuminen las fronteras entre el conocimiento interno y el externo. Tendemos a pensar que el conocimiento de internet es nuestro conocimiento.

Como se difumina la frontera entre conocimiento externo e interno, quienes recurren con mayor frecuencia a internet para buscar información tienen más confianza en su memoria. A menudo olvidan, incluso, que habían recurrido a Google para saber algo. Creen que las respuestas obtenidas de internet procedían de su propia memoria.

Sabíamos del denominado “efecto Google”: cuando obtenemos información fácilmente en internet, tendemos a no almacenarla en nuestra memoria o, incluso, a olvidarla con facilidad. Pues bien, el estudio citado antes ha revelado la existencia de un segundo efecto Google, uno que no se refiere a lo que la gente sabe, sino a lo que cree saber. Como consecuencia, en un mundo en el que la búsqueda en internet es con frecuencia más rápida y fácil que bucear en la memoria propia, la gente puede llegar a saber menos, aunque crea saber más.

Las implicaciones de este fenómeno pueden ser variadas e importantes. Al aumentar la confianza de las personas en su conocimiento y comprensión, puede distorsionar su juicio acerca del aprendizaje y la motivación para aprender. Puede también otorgar mayor (e injustificada) confianza en el criterio propio a la hora de tomar ciertas decisiones. Y puesto que somos poco dados a cuestionar lo que consideramos conocimiento propio, al borrarse la frontera con el que obtenemos de la red, es más difícil detectar informaciones erróneas, con las consecuencias que se pueden derivar de ello.

¿Se imagina un mundo lleno de ignorantes que creen saberlo casi todo? Sé que exagero, pero quizás no demasiado. Piénselo.

Juan Ignacio Pérez, Ignorantes que creen saberlo todo, Cuaderno de Cultura Científica 06/03/2022

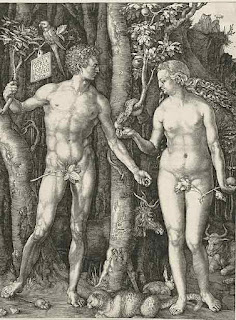

L’amor i la picadura de l’escorpí.

De Safo a Bad Bunny

Manuel Villar Pujol

Revista Cartografías, nº 5, febrer 2022

De l’amor, com de la vida, difícilment se’n surt il·lès. I si la vida s’entén com una línia recta discontínua en què es van entrevirant moments d’amor i moments de desamor resulta inimaginable que algú no s’hagi convertit en un col·leccionista de ferides infligides, autoinfligides o patides a causa de l’amor. Ni tan sols els déus estan exempts d’aquest turment. Si l’existència dels mortals és un “sin vivir”, la dels immortals és un “sin morir”.

“Ningú va tenir una visió tan clara d’aquest assumpte com Safo”, escriu Anne Carson[i]. Aquest “assumpte” és l’amor: “quan ens enamorem experimentem tot tipus de sensacions en el nostre interior, doloroses i plaents al mateix temps”. “Ningú va captar els seus trets adjectius amb adjectius més precisos” que aquesta poeta del segle VII abans de Crist. Safo va ser la creadora del neologisme glukupikron per definir l’amor, allò que és alhora dolç i amarg. En aquesta paradoxa s’amaga el sentit profund de l’amor.

La paradoxa, escriu Carson[ii], “és una forma de pensar que intenta assolir el final d’un pensament però que mai no l’assoleix”. Com en la famosa paradoxa d’Aquil·les i la tortuga de Zenó, el guerrer famós per la seva perícia atlètica mai no arribà a avançar l’animal. Cada cop que s’ho proposava la distància que els separava augmentava progressivament, fins al punt de fer-se infinita. En aquest exemple, l’amor i el pensar coincideixen; com en tot amor i en tot pensament en l’inici existeix el plaer que excita l’afany de posseir allò que no es té o que està absent, l’estimat o el saber, però també el temor que finalment no es posseirà del tot, que està fora del nostre abast o que mai no estarà del tot present. A explorar la paradoxa de l’amor, ens recorda Carson, Plató li va dedicar quatre diàlegs[iii].

En la nostra època, el filòsof Alain Badiou[iv]assenyala com una amenaça a l’amor els llocs de cites d’internet que es presenten com una mena d’assegurances a tot risc emocionals. Aquests coachings digitals sentimentals, amb pòlisses de sofriment-zero, pretenen extirpar l’ambivalència del nostre cos, la dolça-amargor de la que parlava Safo, allò que fa bategar el cor de l’amor. El diagnòstic de Byung Chul-Han[v]encara és més pessimista que el del filòsof francès. L’amenaça de la qual parla Badiou s’ha convertit en realitat: en una societat on tot és possible, com es defineix la “societat del rendiment”, l’amor ha mort. “L’amor es positiva avui per convertir-se en una fórmula de gaudi”, afirma el filòsof coreà. “Així que ha d’engendrar sobretot sentiments agradables. L’amor (per tant) queda reduït a una emoció i una excitació sense conseqüències”. Alliberat de tota negativitat, desapareix la possibilitat de la ferida i amb ella també la possibilitat del l’amor autèntic, conclou. El sociòleg Zygmunt Bauman[vi]ja va observar en el seu moment, en la societat que ell anomena “societat líquida”, el mateix símptoma que els dos pensadors anteriors: l’intent persistent de desactivar el gust amarg del xarop de l’amor. En un context social dominat per l’individualisme, d’una banda, es busca sufocar en les relacions amoroses les inseguretats provocades per la solitud i adquirir així el suport emocional que cal per tirar endavant i, d’altra, es prioritzen relacions caracteritzades per no ser especialment sòlides perquè en qualsevol moment puguin ser fàcilment desmuntades si s’experimenten com una sobrecàrrega excessiva per a la autonomia personal. El que s’espera d’aquest tipus d’amor, sosté Bauman, és degustar només la seva part més dolça i desfer-se dels bocins més amargs sense cap recança. Una sèrie francesa produïda per Netflix i estrenada al 2019, Osmosis, significa un pas més en les nefastes conseqüències descrites per Badiou. Osmosis, una empresa que fa bandera de l’optimisme transhumanista, promet al seu usuari que els seus implants l’ajudaran a trobar el seu gran amor, sota un entorn segur sense sofriments i desconfiances. Ana, un dels personatges de la sèrie, manifesta així la seva rebel·lia i el motiu del fracàs de l’empresa: “Em cansa aquesta tirania de la felicitat. Se us va oblidar una cosa crucial, l’amor de vegades fa mal” (Episodi 5)[vii]. L’amor millorat, aquesta és la tesi de la sèrie, no és el millor dels amors.

La sociòloga Eva Illouz[viii] atribueix els nostres fracassos en la nostra vida emocional a l’existència de “certs ordres institucionals”, i més encara, a la modernitat, en concret, al nucli dur cultural i institucional de la modernitat: “el contractualisme, la integració de homes i dones al mercat capitalista i la institucionalització del drets humans com a eix de la personalitat”, la causa del “malestar crònic, desorientació i fins i tot desesperança” que produeix l’amor.

Marina Garcés[ix]es pregunta: “com poder estimar-nos bé avui?” Contra el menú tancat d’altres èpoques, la societat actual ens ofereix una carta extraordinàriament variada de plats a escollir. Tanmateix, aquesta oferta tan atractiva genera ansietat i frustració entre la clientela davant la impossibilitat física d’atendre als il·limitats suggeriments del xef social. La solució, tal com la planteja Garcés, s’ha de fonamentar en una emulsió d’ingredients que sovint no lliguen bé: “llibertat i compromís, atenció i experimentació, vincle i descoberta, cura i passió, el jo i el nosaltres”. Una mena de quadratura del cercle gastronòmic-filosòfic. No es tracta simplement de fer molt l’amor i de qualsevol manera en un món alliberat d’entrebancs, sinó fer bé l’amor, o, amb les seves paraules, “fer de l’amor lliure un bon amor”.

Per a alguns filòsofs, en canvi, la confiança en l’amor no depèn d’una sàvia combinació de sabors creada per una representant de l’alta cuina filosòfica ni depèn tampoc d’un canvi infraestructural de les condicions socials, perquè l’amor per si mateix sent més realitzada la seva golafreria natural en un buffet lliure d’un restaurant de carretera que en un tres estrelles michelin i perquè l’amor, de natural, està mancat d’imparcialitat sigui quina sigui la base econòmico-emocional hegemònica. L’amor humà està fet així; és capriciós, discriminatori, injust, poc igualitari. Quan l’amor es converteix en l’únic fonament de les relacions personals acaba sent abusiu. Un excés d’amor per part de qui estima pot desembocar en una situació no volguda per la persona estimada. Per amor, amb les millor de les nostres intencions, podem fer molt de mal a qui estimem. Pot limitar o acabar amb la llibertat de l’altre. Pot significar rebre ajuda quan l’altre no se l’espera, quan ni tan sols l’ha demanat. “Hay amores que matan”, diu la dita popular. Com declara Ernst Tugendhat[x]: “l’amor necessita de la moral per no acabar sent una relació de poder”. Fernando Savater[xi] afirma que “tot el que l’ètica es proposa ho pot aconseguir sense proposar-s’ho l’amor. Però també és cert que tothom pot proposar-se ser ètic, però no tothom pot proposar-se estimar“. En una línia similar, poden trobar a Comte-Sponville[xii] que diu que si “amb l’amor n’hi hagués prou no caldria la moral”. La moral, continua el filòsof francès, és un succedani de l’amor, “la moral demana que et comportis com si estimessis”. Si som honestos, tal com ho plantegen aquests últims pensadors, l’amor manifesta les seves limitacions a l’hora d’incorporar-se a la categoria de principis morals universalitzables. L’imperatiu categòric kantià, si funciona en algun cas, només pot funcionar en l’amor en un sentit negatiu. No podem estimar a tothom, perquè no volem que tothom ens estimi, (només uns quants). En l’amor s’acostuma a ser molt selectiu. L’amor per a ser moral hauria de trair la seva particular essència.

De la mateixa manera que s’ha de barrar l’aspiració de l’amor de convertir-se en un principi moral, tampoc no l’hem de criminalitzar tractant-lo com un dels principals promotors del mal en el món, sobretot, quan es detecta la seva absència. En un llibre d’Ernst Tugendhat[xiii], que acostumava a utilitzar en les meves classes d’ètica a 4t de l’ESO, El llibre del Manel i la Camil·la, apareix aquest problema moral: es pot considerar responsable l’individu que, sense saber que ha ferit una altra que li estimava en secret, inicia una relació amorosa amb una altra? Aquest comportament es podria considerar similar al malestar que pot provocar el desenllaç d’una partida d’escacs a qui perd o a la condemna de la loteria per aquells que no són premiats amb la grossa. La persona que ha mantingut en secret el seu amor té dret a titllar de cruel i de comportament reprovable a aquella persona que desconeixia els seus sentiments? És just el seu ressentiment? Qui ha guanyat la partida d’escacs ha de demanar perdó a qui ha perdut? Caldria prohibir la loteria perquè només una minoria surt agraciada? El dolor en aquest casos és producte de la intencionalitat o de la negligència dels agents que l’han provocat? Si no és així el dany és inevitable i les queixes no tenen valor moral perquè no hi ha raons acceptables per atribuir la responsabilitat a qui fa l’acció. Un dels personatges del llibre, la Camil·la, afirma que “ni tan sols en un món ideal es pot eliminar totes les formes de sofriment”. Tugendhat defensa que la moral no té com a objectiu acabar amb el patiment en el món (i menys el provocat pels malentesos amorosos), l’únic que ens pot servir és per evitar els patiments innecessaris si i només si són evitables.

La mateixa Marina Garcés[xiv] en un altre article, a diferència de l’anterior, mostra el seu escepticisme davant de la possibilitat d’eliminar del tot el dolor generat per l’amor. Fa ús d’una cita de l’anarquista italià Errico Malatesta, en la qual el revolucionari admet que fins i tot en la societat més lliure i perfecta els humans continuarem patint dels mals d’amor. Malatesta estava d’acord amb els filòsofs esmentats abans: “estimar tothom s’assembla molt a no estimar ningú. L’amor singularitza i ens singularitza”. I va més enllà en la seva reflexió sobre la crueltat íntima de l’amor: què passa amb els que “no són estimats mai, per ningú. O molt poc, o tan remotament que ja ni se’n recorden”?. “Aquesta possibilitat existeix, encarnada en les vides de moltes persones que ens envolten i que viuen en silenci la seva falta d’amor”. L’article acaba d’aquesta manera: “Malatesta sabia que (el dolor provocat per l’amor) cap revolució no podria resoldre(‘l) del tot”.

Com el picar està en la naturalesa de l’escorpí, fer mal també està en la naturalesa de l’amor. Repudiem l’amor perquè de tant en tant d’ell sorgeix la possibilitat de provocar dolor? És legítim afirmar que l’escorpí és dolent perquè la seva picadura fa mal? Per a l’escorpí picar és inevitable, com és inevitable que l’amor ocasionalment mossegui. Arribar a entendre aquesta obvietat va ser letal per a la granota de la faula. L’experiència de la cara dolorosa de l’amor és una font inesgotable d’apostasies en l’actualitat. Com a mostra, Soy peor[xv], una cançó interpretada per Bad Bunny, J. Balvin, Ozuna i Arcangel, on es fa una declaració coral a ritme de trap contra el culpable de les seves desgràcies, un homenatge a la innocent granota que va imaginar-se per un moment lliure de la picadura de l’amor.

No me dediques estados en Facebook porque no los leo

Ni me tires por Snapchat, lo tuyo yo nunca lo veo

Tú me hiciste peor, y del amor ateo

Me cago en tu madre y en la de cupido

A los dos yo les saco el dedo

Barcelona, 19 de desembre de 2021

[i] Carson, Anne, Eros, el dulce amargo, Buenos Aires, Fiordo Editores, 2015, pp. 217-233

[ii] op.cit., p. 116

[iii] op.cit., pp.13-25

[iv] Badiou, Alain, entrevistado por Nicolás Tuong, Elogio del amor, versión epub, base vl.2, 2009

[v] Han, Byung-Chul, La agonia del Eros, Barcelona, Herder 2014

[vi] Bauman, Zygmunt, Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 8-10

[viii] Illouz, Eva, Por qué duele el amor. Una explicación sociològica, Buenos Aires, Katz Editores, 2012, pp. 13-24

[ix] Garcés, Marina, “Amor lliure”, Ara, 20/09/2015

[x] Tugendhat, Ernst, Diálogo en Leticia, Barcelona, Gedisa, 2001

[xi] Savater, Fernando, El contenido de la felicidad, Madrid, Ediciones el País, 1986

[xii] Comte-Sponville, André, entrevistado por Delia Rodríguez: “La pareja feliz es la que ha pasado del deseo a la alegria”, Huffington Post, 23/11/2012

[xiii] Tugendhat, Ernst, El llibre del Manel i la Camil·la, Barcelona, Gedisa, 2001, Capítol 3

[xiv] Garcés, Marina, “Mal d’amors”, Ara, 12/04/2015

Culture wars. Els nord-americans van manllevar aquest terme de l’alemany Kulturkampfa inicis del segle XX. Avui entenem les guerres culturals com la batalla pel discurs entre sensibilitats polítiques —dit a l’engròs, entre conservadors i progressistes, o tradicionalistes i liberals—. Als Estats Units, les qüestions candents han anat variant dècada a dècada. Algunes es mantenen perennement divisòries, com ara l’avortament, el dret a les armes i el rol social de la religió. Els últims anys han vist l’auge de la qüestió del gènere, la transsexualitat i l’anomenat racisme estructural. Aquestes qüestions han estat cabdals en els discursos polítics de la nova generació de demòcrates i han esdevingut temes de capçalera als mitjans liberals.

Cancel culture. Com el gat de Schrödinger, la cultura de la cancel·lació és alhora viva i morta. Mentre les seves suposades víctimes asseguren que els ha destrossat la vida, revistes de capçalera dediquen assajos a declarar-la inexistent. Els qui la neguen diuen que la cultura de la cancel·lació és la veu del poble fiscalitzant actituds abans intocables per hegemòniques. És a dir: quan una empresa acomiada un treballador per un tuit problemàtic, o una editorial es nega a publicar un llibre, es tracta d’una democratització del contingut. Sigui com sigui, la cultura de la cancel·lació és una vara útil per mesurar l’estat de les guerres culturals. Des de fa uns anys, i amb un pic a l’estiu de 2020, grans empreses generadores de contingut han tendit a cedir a la més lleu crítica online; és millor cancel·lar una sèrie abans que semblar desfassats. Pot ser que el cas recent de Spotify i Joe Rogan marqui un canvi de tendència. Davant la campanya que exigia a Spotify que eliminés el podcast de Rogan —el més escoltat del món—, pel seu escepticisme antivacunes, la plataforma ha donat un cop sobre la taula: els 200 milions de dòlars que van pagar per distribuir el podcast bé valen uns quants tuits enfadats.

TERF. Terme nínxol dels moviments feministes primigenis, en circulació des dels anys setanta i que va reviure a l’internet dels 2000. Originalment, les feministes transexcloents (TERF per les inicials en anglès) eren aquelles feministes radicals que no creien en la inclusió de les dones trans en el moviment. Sovint en feien mofa i negaven la seva existència, al·legant que eren homes disfressats de dones. Avui, TERF és un terme paraigua que engloba un ventall d’actituds crítiques envers discursos i legislacions referents a les persones trans. Si bé l’etiqueta TERF pot ser una drecera útil per als qui estan molt ficats al safareig digital, sovint s’utilitza per desacreditar arguments ad hominem i limitar el debat a postures moralment acceptables. La TERF per excel·lència és J. K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, qui ha despertat un odi tal a les xarxes que fins i tot el New York Times l’ha capitalitzat finançant una campanya contra ella.

Cultural appropriation. Com tants altres termes de l’univers woke, el concepte d’apropiació cultural neix a l’acadèmia i s’infiltra al debat públic. Denomina qualsevol absorció, per part d’un grup majoritari, d’un tret cultural d’una minoria o d’una cultura que no li és pròpia. Alguns exemples clàssics: una persona caucàsica fent-se rastes o disfressant-se de mariachi per les festivitats del Cinco de Mayo. Una versió nostrada va ser acusar Rosalía d’haver adoptat l’estètica gitana i el cant andalús. A l’hora de repartir tiquets d’apropiacionisme cultural, és important no caure en l’absurd: vivim en un món globalitzat, i sovint costa determinar quina apropiació és fruit d’un intercanvi sa i inevitable i quina de la voluntat de burla.

Toxic masculinity. La idea que hi ha una sèrie de trets propis de la masculinitat que són inherentment novius, tant per als homes com per a la societat. Es tractaria d’una versió exagerada de l’agressivitat, la possessivitat, la voluntat de competir. És la mateixa masculinitat que plany Eric Zemmour i que l’Ajuntament de Barcelona voldria erradicar amb el centre de noves masculinitats. La pregunta què omplirà el buit un cop eliminada la noció de virilitat, i com evitar que sigui igualment tòxica per la banda de la passivoagressivitat.

Anna Pazos, Benvinguda, M. Butler, El País 05/03/2020

Filosofía significa algo parecido a “deseo de saber”. Pero quien desea algo es porque no lo posee. Es más: en este caso no puede poseerlo, porque quien lo hiciera dejaría de ser filósofo para ser simplemente sabio, poseedor legítimo de un conocimiento positivo. Que la filosofía no ha dado hasta la fecha el paso desde el deseo de saber hasta la ciencia plena lo prueba el hecho de que este nombre haya pervivido durante dos mil quinientos años, en lugar de haber sido sustituido por otro que denotase la completa realización de sus aspiraciones. Y por si acaso esta razón suena meramente nominal, digamos también que hay un fundamento objetivo para esta pervivencia, y es que aquello de lo que la filosofía quiere saber –ese ámbito que abarca nada menos que “todas las cosas”, tanto las relativas a la naturaleza como las que tienen que ver con la libertad– es algo de lo que no puede haber ciencia.

Sin embargo, comprender que la filosofía no es un saber positivo no equivale a su derogación. Sócrates no se consideraba sabio ni hablaba contra los ignorantes –de cuyo número admitía formar parte–, sino contra los que desconocían u ocultaban su ignorancia fingiendo un saber ilimitado e irrefutable y se presentaban como expertos en aquello de lo que no puede haber expertos. Por eso consagró la práctica totalidad de su vida a combatir a los sofistas, no porque él tuviese más ciencia que ellos, sino porque la conciencia de su ignorancia le bastaba para mostrar a todos que el pretendido saber total de la sofística es solo palabrería que nubla el pensamiento; algo que había aprendido al experimentar la facilidad con que la propia filosofía se convierte en vaniloquio cuando rechaza su carácter irremediablemente tentativo. Platón llamó a este combate “arte del diálogo”. Aristóteles lo denominaba “técnica peirástica”, práctica que consiste en someter a prueba los argumentos mediante la discusión pública para refutar a quienes impiden la libre discusión. Y esto mismo es lo que, desde la Ilustración, llamamos crítica.

A quienes atacan o defienden a la filosofía deleitándose en declarar que no sirve para nada hay que responderles que, en efecto, ella no sirve para construir proposiciones científicas, y mucho menos teorías, pero es muy solvente a la hora de refutar las afirmaciones inverosímiles y las seudoteorías sofísticas. Y a quienes se lamentan de que hoy ya no haya “grandes filósofos” como en el pasado hay que recordarles que la filosofía no es nada más –y nada menos– que un interminable combate contra la sofística y a favor de la lucidez y que, por tanto, no le falta en la actualidad el material sobre el que ejercer su actividad crítica. Ahora bien, la crítica solo puede ejercerse a condición de que haya libertad de pensamiento o, lo que es lo mismo, derecho a la libre expresión pública del pensamiento. Los sofistas de hoy, aunque disfrazados de científicos sociales, solo prosperan, como los de ayer, minando la independencia intelectual de los interlocutores, restringiendo la libertad de expresión y atentando contra la posibilidad misma de argumentar para imponer su charlatanería. Por eso, aunque se llamen “filósofos”, son enemigos de la filosofía.

José Luis Pardo, Filosofía y libertad de pensamiento, Letras Libres 01/03/2022

https://letraslibres.com/uncategorized/filosofia-y-libertad-de-pensamiento/?fbclid=IwAR35tLbQTdD0k07wKosZKrXq8NtXdY6ThdUE9baP96NYZPM6K5yg8cw1auw

Santiago Alba Rico, La fi del món (comú), Barcelona Metropolis octubre 2020

Santiago Alba Rico, La fi del món (comú), Barcelona Metropolis octubre 2020

Santiago Alba Rico, La fi del món (comú), Barcelona Metropolis octubre 2020

L’abril passat, durant el moment més sever del confinament a Itàlia, una parella veneciana de mitjana edat es va desplaçar il·legalment fins a Palerm, a Sicília, on es van vendre el cotxe per comprar una barca. Dies més tard van haver de ser rescatats al mar pels guardacostes en un estat lamentable: assedegats, exhaustes, a punt de naufragar. On volien anar? Terraplanistes convençuts, volien verificar a ull nu els límits del planeta, un finis terrae que, segons les llegendes medievals, es trobaria a l’illa de Lampedusa. Van errar el rumb i van ser recollits a Ustica, prop de Palerm, i els van obligar a fer quinze dies de quarantena al port. Les conviccions de la parella, però, eren fermes, i el seu valor, militant, admirable en si mateix, digne d’una causa millor. Dues vegades van intentar escapar i reprendre la seva aventura, i dues vegades, immobilitzats pels corrents, van haver de ser salvats del naufragi. Quan finalment es van relaxar les mesures sanitàries i van tornar a Venècia —per a la tranquil·litat de Salvatore Zichichi, responsable portuari de Sanitat— es van endur a casa, si altra cosa no, la prova que tenien raó. És veritat que no havien vist la vora del disc terrestre, però no l’havien vist perquè els carrabiners i els guardacostes, amb l’excusa de rescatar-los, els havien impedit arribar-hi.

Santiago Alba Rico, La fi del món (comú), Barcelona Metropolis octubre 2020